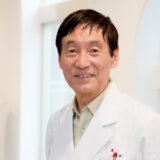

#02 若年認知症の人たちがが抱える、特有の多くの困難とは

2021.09.30

若年認知症を取り巻く世の中の現状

厚生労働省が2015年に発表した認知症施策推進総合戦略「新オレンジプラン」における若年認知症対応のメニューは決して十分とは言えませんが、その中で若年性認知症施策の強化として、都道府県ごとに若年性認知症の人やその家族からの相談の窓口を設置し、そこに若年性認知症の人の自立支援に関わる関係者のネットワークの調整役を担う者を配置することで、若年性認知症の人の視点に立った対策を進めることが盛り込まれたことは評価できると思っています。

認知症は介護保険で対応できますが、私としては、若年認知症の人は障害者と考えたほうがよく、障害者総合支援法を中心とした対応がより現実に即していると考えます。しかし残念ながら医療行政の関係者にその自覚が不足しています。

特に前頭側頭型認知症、いわゆるピック病に対しては、医療も介護も十分な対応ができていません。

前頭側頭型認知症(ピック病)になると、性格や行動に異変が生じます。怒りっぽくなる、約束を破る、不潔になる、相手を無視する、暴力に訴えるなどの性格や行動の変化が大きいのが特徴です。時には万引きや無銭飲食などの非常識な振る舞いもします。本人の病識はありません。実際は病気が原因にもかかわらず、そのために逮捕されたり職場を解雇されたりということも起きています。

― 日本認知症ワーキンググループ共同代表の中村成信さんの著書「ぼくが前を向いて歩く理由 ―事件、ピック病を超えて、いまを生きる」でも、まさにその体験がつづられていますね ―

行政の若年認知症年に対する無理解や無知もあります。

ピック病での逮捕の例もそうですが、若年認知症で最も必要な社会福祉制度の利用でもいろいろと制限が掛かっていて使いづらいのが現状です。

役所の窓口で、ある患者さんがアルツハイマー病と書いて申請したら認知症と書いてないから認められない。と言われたと聞いて驚きました。そのままであれば泣き寝入りです。そのように患者さんが不利益を被っている例はたくさんあるのではないでしょうか。

― 若年認知症の人たちは、特有の多くの困難を抱えて生きていると思われます。若年認知症ゆえの困難とはどのようなことでしょうか ―

当事者が抱える困難と苦労

65歳未満で発症するのが若年認知症です。

つまりまだ労働年齢の方々で、なおかつ男性が多いということは、働き盛りであったり子育て中であったりするわけですから、職を失うことによる家族を巻き込む経済面での問題が非常に大きい。まだ日本では会社の理解や世の中の理解が追いついていないので、若年認知症の人が働き続けることは難しいのが現状です。

多くの人が復職のない病気休暇や退職を余儀なくされています。病気に対する苦しみだけではなく、失職したり社会との接点を失ったりすることが、大きな喪失感となって本人を苦しめています。

当事者が抱える苦労の典型例として、1)精神疾患同様に差別や、周囲の理解が乏しい。2)家族が理解していないので、虐待や放置、閉じ込めが行われる。3)医療の無理解、誤診の多さとその後の治療先がない。4)福祉の無理解、対応の困難さと拒否。5)行政の無理解、社会保障制度の利用制限や申請制限。などが挙げられます。

ボランティアなどの社会活動の場や、自己実現できる場があることは、診断されてからも長い期間を生きなければならない当事者にとって生きる張り合いになります。

病気について語り合える場、趣味の活動ができる場、認知症カフェのような集える場、社会参加の場が必要です。

家族やケアをする人の課題

理解や認識が不足しているため家族も病気とは思わず、時には当事者ができないことを無理強いしてしまうことがあります。介護者に合わせたケアです。本来のケアとは当事者ができないことを手助けすることのはずです。

また物忘れやそれまで当たり前にできていたことができなくなるために、当事者のプライドや人格を傷つけてしまうことがあります。時にはネグレクトもあります。

― 若年認知症の診断と治療についてお聞かせください ―

診断で最も重要なことは症状の経緯を追うこと

鑑別診断すべき疾患を見据えつつ、症状の経緯を追うことです。そして患者さんと医師や多職種の連携による並走型の支援が大切です。

私は、若年認知症医療は緩和医療・ターミナルケアと同義語と捉えています。診断・告知から終末期までの多職種による関わりや、本人と家族のQOLの改善、本人の痛みや苦痛、苦悩への対応を通じて、最後まで患者さんに寄り添う医療という点では同じと言えるでしょう。

社会的立場や価値観など本人の属性を尊重することも大切です。今までの医療は本人の社会的立場や属性は否定し平等に扱うべきを旨としてきましたが、認知症治療で欠かせない生活指導の立場から考えれば、個別性は本人の個性と捉えて尊重すべきです。

診断における留意すべき点とは

若年認知症では、記憶障害よりは性格変化や意欲低下などからの発症が多いので、病院で診察を受けても、うつ病や更年期障害などと間違われることもあります。

また若年認知症年は、精神疾患、特にうつ病や高次脳機能障害(頭部外傷後遺症、脳血管障害を含む、幼児期におけるものだと更に鑑別は困難)、発達障害、知的障害、遺伝疾患との鑑別が難しいのです。精神科の病気と重なっている場合もあります。

さらには、発達障害の人や統合失調症の人も認知症を合併することもあるので、非常にバリエーションが多くて診断はとても難しいです。老年期認知症の合併型と違い、若年認知症では機能的障害と器質的障害が混ざっていることがあります。

現状の課題とは

鑑別が難しいということに加えて、まずは実際に診察を行っている経験者が限られているためか、誤診が多いということです。

そもそも認知症の専門医も多いとは言えませんが、若年認知症の専門医といえる医師はさらに少ないでしょう。

さらには、今の認知症治療全般に言えることですが一番の問題は、治療がこま切れになっているという点です。つまり認知症の診断しか行わない医師が多い。

認知機能の評価とか、薬は効いているか、とかの診断に終始して、そのうちBPSDが出てきたりすると、自分では対応できないからと自分の患者さんを精神科に送ったり、寝たきりになれば施設に送ったり在宅に回したりするわけです。

一人の認知症の人に対して、診断医、認知機能治療医、身体機能治療医、在宅・施設勤務医、というようなこま切れの治療が行われている。

きちんとしたフィードバックが無いのです。これが今の認知症治の根本的な欠陥です。

認知症の治療で大切なことは患者さんを最後まで診ることです

認知症治療では、患者さんの最初を診たら最後も診ることが大切なのです。

しかし、自分が診断した認知症の患者さんの最後を知らない医師が多い。最後を知らないから自分が付けた診断が正しかったのかどうかも判らない。ガイドラインを基に最初の診断を行ったとしても、その後の経緯をきちんと見ていればいろいろな変化に気付くはずです。

実は複数の認知症が合併していることが多い。アルツハイマー型と脳血管性型の合併型もあれば、レビー小体病とアルツハイマー病が合併していることもあります。稀に脳血管性型に前頭側頭型が合併していることもあります。これらは途中の経過をきちんと見なければ判らない。

最初の症状だけを診て診断を確定することは非常に危険をはらんでいます。しかも認知症と診断をつけた患者さんがその後どう変容していくのかは医師にも判りません。だから患者さんの最後までを診ないと、実際の経験も知識もフィードバックされないのです。結果として誤診も多くなってしまう。

勿論、実際に患者さんを最後まで診ている認知症の専門医も多くおられます。しかし、医師にとって一人の患者さんに最初から最後まで関わることは決して易しいことではありません。それは今の制度上の問題、例えば患者を一人でも多く診ないと医療経営が成り立たないとか、一人の医師のキャパシティーの点とかを考えると、特に開業医にとっては大変なことです。そんな中で、心ある医師は大変なご苦労をされていると思います。

ですから私は、認知症医療は医師だけでなくて、他の医療関係者、本人、家族も含めた分業だと考えています。ゆきぐに大和病院ではそのようして、認知症の患者さんに最初から最後まで寄り添う医療を行っています。

![[がん治療の現状と課題]放射線治療の課題、秋元先生の取り組み #03](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/02/06e0d7d2282c5b5f17ff718a92ca8b70-80x80.png)

![[がん治療の現状と課題]患者の懸念、医療制度の課題 #02](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/01/f921745e9e011d0f14238fc3803310b9-80x80.png)