#01 小阪憲司氏 - 1976年、世界で初めてレビー小体型認知症を報告した医師

2021.10.14

1939年三重県伊勢市生まれ。1965年金沢大学医学部卒業。1976年大脳皮質にも多数のレビー小体が出現する認知症を報告。1980年「レビー小体病」を提唱。1984年びまん性レビー小体病を提唱。1991年横浜市立大学医学部精神医学教室教授就任。1995年第一回国際ワークショップ(イギリス)で、これまでの研究成果がレビー小体型認知症(DLB)として命名される。2003年横浜市立大学医学部精神医学教室名誉教授。『レビー小体型認知症の診断と治療』、『レビー小体型認知症がよくわかる本』など著書多数。

島薗安雄教授に感銘を受け神経病理学に進む。

私が医師を目指したきっかけは、小学生の頃に読んだ、赤十字の父アンリデュナンの伝記に感銘を受け、医者の仕事に興味を持ったことと、当時、新聞などで読んだ無医村で働く医師の仕事にあこがれを持ったことでした。

親は医師ではありませんでしたが、義兄が医師だったのでその影響も多少はあったかもしれません。

金沢大学の医学部に進み、卒業前あたりから精神科への方向性を考え始めました。精神科の中でも特に脳に興味を持ちました。今でいえば、脳神経内科や精神医学などです。

特に私が在学中に主将を務めていたバスケットボール部の顧問でもあった、精神科医で著名な人格者でもあった島薗安雄教授から受けた影響が大きく、島薗教授に出会ったことで、精神神経医学に進もうという方向性が決まりました。

1965年に卒業し、名古屋の病院でインターンを経て、1966年に名古屋大学医学部の精神神経医学教室に進み、精神神経科医となりました。

専門は脳に関心がありましたので神経病理学でした。ですから診ていた患者さんも脳神経障害や高齢者とか認知症の人たちが多かった。その結果、認知症の患者さんたちへ関心を強く持つようになっていきました。

私が名古屋大学医学部の精神神経科にいた当時は学園紛争が盛んな頃で、その影響を受けて特に精神神経科医が研究に専念することができず、大学病院ではそれこそ無給副手として患者さんを診なければいけない時代でした。ですから生活のために同時に精神科の病院でも働いていました。

その頃の大学病院では認知症の患者さんはあまり受け入れておらず、入院先は主に精神科の病院でした。そこで診ていた患者さんの一人が、今でいうレビー小体型認知症の患者さんだったのです。

1976年、世界で初めて大脳皮質にも多数のレビー小体が出現する認知症を報告する。

昭和40年代の当時では、アルツハイマー病、ピック病、クロイトフェルト・ヤコブ病が3大初老期認知症といわれており、その患者さんはアルツハイマー病と診断されていました。

ところが、その患者さんには、認知症と同時にパーキンソン症状が目立っていたのです。アルツハイマー病でこんなに早くパーキンソン症状が目立つ症例があるのだろうかと疑問に思い、パーキンソン症状が目立つ認知症について英語やドイツ語の文献などを主にいろいろと調べましたが、そんな症例はほとんど書かれていなかった。

その患者さんが急死されてしまったので、ご家族にお願いして脳の病理解剖をさせて頂くと、脳幹にレビー小体がたくさんありパーキンソン病の所見と同時に、大脳にもアルツハイマー病の変化がありました。 当初これはアルツハイマー病とパーキンソン病の合併例かと思いました。

しかし過去にそんな症例の報告はありませんでした。さらに詳しく脳を見てみると、脳の深層の小さな神経細胞の中に変な小体がたくさんあることに気づきました。

これは何だろうと思ったのが最初の疑問点でした。よく見るとレビー小体のようなものでしたが、その当時は大脳皮質にはレビー小体は出ないということが世界の神経病理学会での常識だったのです。ですから、レビー小体とは考えにくい。では何だろう、と思っていましたが、わかりませんでした。

当時は、大学病院では研究をつづけることが困難でしたので、1975年に東京都精神医学総合研究所に移りました。その前に、認知症の患者さんで同じようにパーキンソン症状が目立つ症例を見たのでこれは稀なことではないなと直感しました。

そこで図書館に通って英語やドイツ語の論文を相当数調べたのですが、そのような症例の報告はありませんでした。 余談ですが、今のようにパソコンやインターネットもない時代でしたから当時は大変な苦労をしました。

二例目の患者さんの脳も病理解剖をさせて頂き、特に大脳皮質の深層の小さな神経細胞の中にある封入体を調べたら、最終的にはレビー小体と同じものだということがわかりました。最初は学会で報告したのですが理解されませんでした。

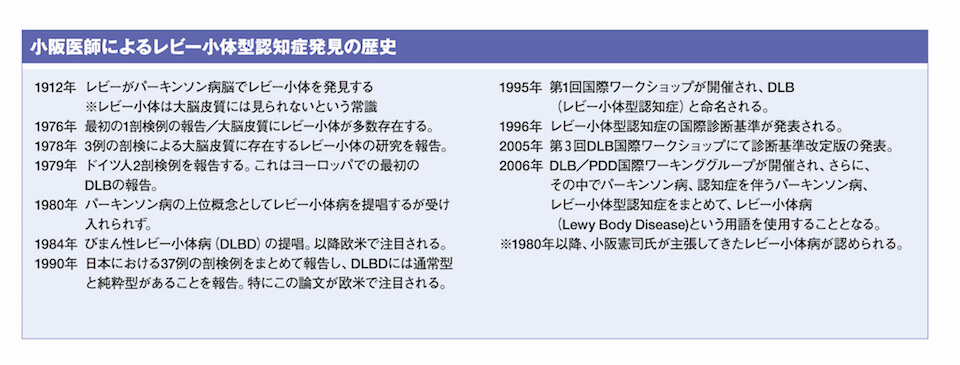

そこで1976年に、「大脳にも多数のレビー小体が出現して認知症とパーキンソン症状を示す」という症例を外国の専門誌に報告しました。これがこの認知症の最初の報告です。発見から7年が経過していました。

世界に認められるまでは、苦闘の連続でした。

1978年には、3例の剖検による大脳皮質に存在するレビー小体の研究を報告しました。その後、アルツハイマー病の発見者であるアロイス・アルツハイマーやレビー小体の発見者であるフレデリック・レビーがいたことのあるミュンヘン大学精神医学研究所を前身とするマックス・プランク精神医学研究所に客員研究員として留学しました。

その研究所において、ドイツ人のパーキンソン病の症例でも大脳皮質にレビー小体が多数認められる2症例を見つけて報告しました。これがヨーロッパで初めての「レビー小体型認知症」の報告となりました。

1980年のレビー小体病の提唱は、全く認められませんでした。

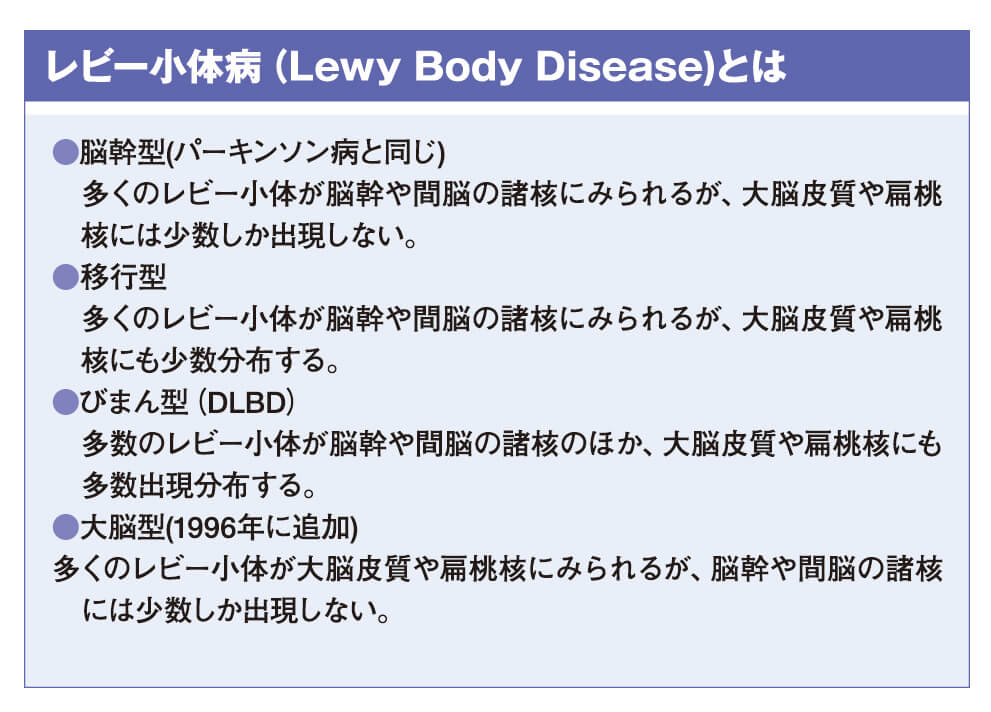

さらに1980年にはレビー小体病(LBD:Lewy Body Disease )という概念を提唱しました。これは、前述の大脳皮質にも多数のレビー小体を伴う認知症や、パーキンソン病の上位概念にレビー小体病があるという考え方です。

つまりパーキンソン病はレビー小体病の一つに含まれるという考え方ですが、パーキンソン病という、既に有名な病気の概念を覆す報告であったため、この時には「レビー小体病」という概念は日本でも世界でも全く認められませんでした。それこそ、日本人の若い医師が何を言うかという感じでした(笑)。

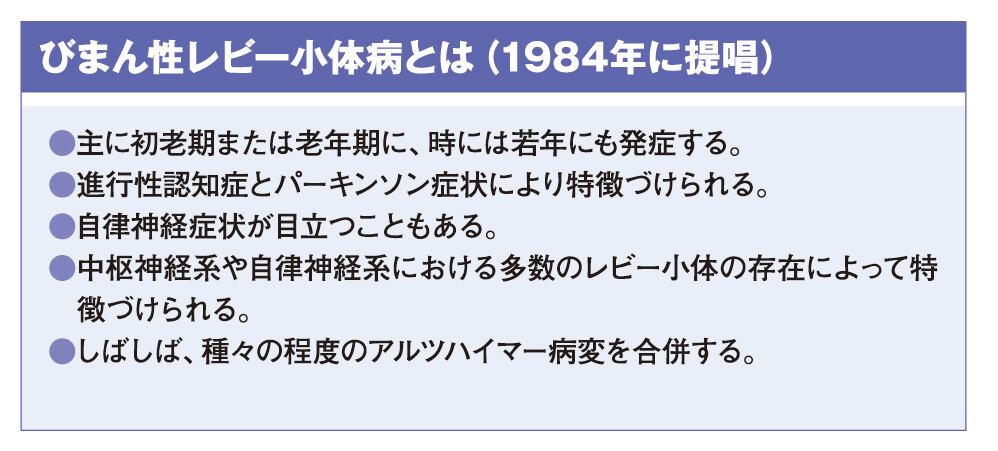

1984年には、びまん性レビー小体病(DLBD:Diffuse Lewy BodyDisease )という概念を提唱し、この病気は欧米で見逃されているのではないかという報告を出したところ、欧米でも非常に関心を持たれて調べられるようになりました。

特にイギリスでは注目され、幻視や妄想があることなどが判ってきました。1990年には、日本におけるびまん性レビー小体病という論文も報告しました。

最初の報告から20年目で世界が認める。

1995年には、イギリスに世界中から50人余りの専門家が集まり国際会議が開催され、そこで正式に「レビー小体型認知症」(DLB: Dementia with Lewy Body)という名前が決定し、それが1996年にNeurologyという有名な科学雑誌に発表され、レビー小体型認知症の国際診断基準も発表されました。

最初の報告をした1976年から、実に20年目のことです。

さらに2005年に、第3回DLB/PDDワーキンググループが開催され、ここでようやく、パーキンソン病、認知症を伴うパーキンソン病、レビー小体型認知症をまとめて、レビー小体病(LBD:Lewy Body Disease )という用語を使用することとなりました。1980年に私が主張したレビー小体病がやっと認められたのです。

レビー小体病が世界中で認められるまでにずいぶんな年月を要しました。その間、私の報告や論文が認められなかったことが何度もあり、悔しい思いもしました。

日本人の研究が世界で認められることの難しさを本当に痛感しました。

自分の患者さんの病気に疑問を持ったことがすべての始まりでした。

この発見の原点は、自分が診ていた患者さんの病気に疑問を持った、ということに尽きると言えます。

例えば、「アルツハイマー病」の最初の症例報告を行ったドイツの精神科医アロイス・アルツハイマーも、自分が診ていた患者さんの病状に疑問を感じ、病理解剖で脳を見た結果、新しい病気として発見するわけです。

1906年のことです。その後1910年に、彼の師匠のドイツ精神医学の大家エミール・クレペリンにより「アルツハイマー病」として広く知られることとなりました。患者さんの病気への疑問が大きな発見につながったという点では同じです。

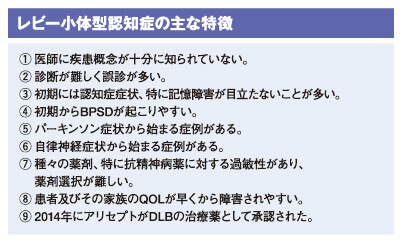

レビー小体型認知症の特徴

認知症という名称が付いているから、いわゆる認知症が出ていないと診断ができないというのは大きな間違いです。

アルツハイマー型認知症では物忘れから始まりますが、レビー小体型認知症は、アルツハイマー型認知症と異なり、早期には認知機能障害、特に記憶障害は目立たないことが多い。認知症の症状は後から出てくることが多いのです。代わりに、幻視など様々なBPSDやパーキンソン症状、自律神経障害などが早期から見られることが多いのが特徴です。

また、抗精神病薬などに薬剤過敏性を示すことも特徴のひとつです。

さらには、レビー小体型認知症の患者さんの主訴は精神・神経症状に限りません。起立性低血圧、食後低血圧、頑固な便秘、頻尿、発汗などの自律神経障害が早期から出現しやすいことも特徴です。

ですから、レビー小体病は全身病とも言えます。

![[がん治療の現状と課題]放射線治療の課題、秋元先生の取り組み #03](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/02/06e0d7d2282c5b5f17ff718a92ca8b70-80x80.png)

![[がん治療の現状と課題]患者の懸念、医療制度の課題 #02](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/01/f921745e9e011d0f14238fc3803310b9-80x80.png)

![[がん治療の現状と課題]日本最大のがん治療センターから #01](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2023/12/44cbbfe318163c500ed08498f8d602c8-80x80.png)