#02 実はレビー小体型認知症の患者さんは多いにもかかわらず、誤診が多い。

2021.10.21

認知症という病名に引きずられてしまう。

レビー小体型認知症(DLB)という病名を付けたこと自体が問題といえます。私が提唱した、びまん性レビー小体病が最も適していると考えます。

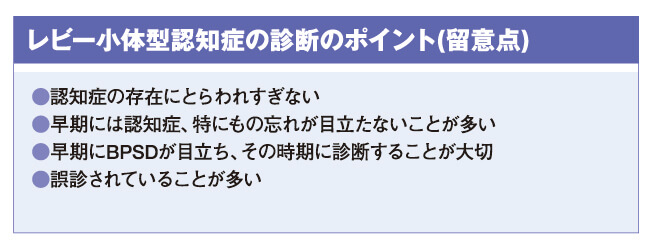

認知症という病名が付いてしまったために、かえって病態が分かりづらく、認知症が出ていないと診断できないということになってしまっている。そのことで多くの医師が誤診してしまうのです。

専門医の間でもいまだに多く誤診されているのが現状です。認知症が出ないと診断できないと。

でもレビー小体型認知症は違う。認知症の症状が出る前から疑わなければならない病気なのです。

私が講演会や著書でも特に強調しているのはそこのところなのですが、それがなかなか浸透していません。

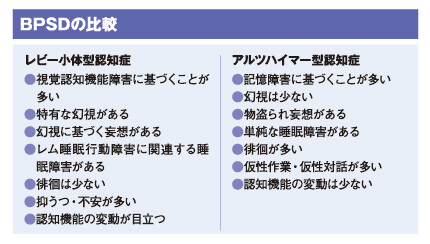

周辺症状ではなくBPSD

また、従来のアルツハイマー型認知症における、脳の変性疾患の中核症状に対して、二次的に現れる症状が周辺症状という考え方は、レビー小体型認知症では全く通用しません。

レビー小体型認知症の場合は、一般的に周辺症状と言われる症状の方が「中核」であるとも言えることから、「周辺」という表現は適当ではないと言えるでしょう。

ですから、レビー小体型認知症では、周辺症状とは言わずにBPSD(認知症の行動・心理状態:Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia )というべきなのです。

―以前は、BPSDは「問題行動」とも呼ばれていましたが、この「問題」とは介護する側の立場から見た場合の「問題」であって、患者本人は問題を起こそうとして行動しているわけではないので、最近では「問題行動」という表現もふさわしくないと認識されるようになっていますね。―

レビー小体型認知症は誤診が多い。

レビー小体型認知症は誤診が多く、そのために家族が介護に困っていることが少なくありません。アルツハイマー型認知症との鑑別の他にも精神疾患との誤診にも注意を要します。

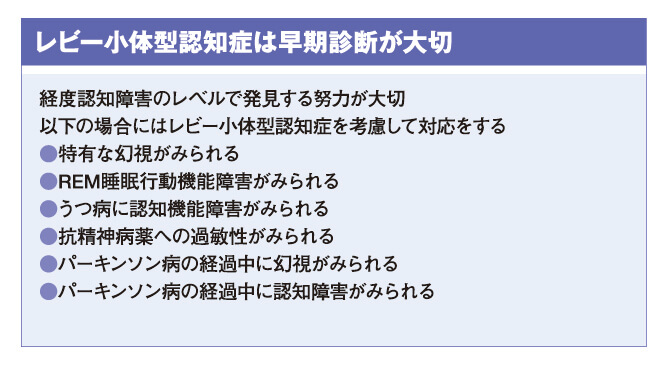

レビー小体型認知症は早期では精神症状や行動障害が多い。認知症が出る前にうつ病の症状が出ているためにうつ病と診断されたり、幻覚、妄想の症状が目立つために統合失調症とか、老人性妄想症と診断されたり、あるいはパーキンソン症状が目立つのでパーキンソン病と診断されたりするという誤診が多いのです。

精神疾患と誤診されて抗精神病薬を処方され、レビー小体型認知症の症状が悪化している例も少なくありません。特に抗精神病薬には強い薬剤過敏性を示すためです。

レビー小体型認知症の初期ではうつ症状を示すことも多く、そのために「うつ病」と誤診されて抗うつ薬を処方されている患者さんも少なくありません。

また、レビー小体型認知症の患者さんの多くにみられる幻視や妄想から、統合失調症や老人性精神病と誤診されているケースもあります。

レビー小体型認知症と診断できたときには、すでにレビー小体型認知症の症状がかなり進行してしまっている例を何例も経験しています。

うつ病などの精神疾患と診断されている患者さんで幻視やパーキンソン症状などが確認された場合は、まずレビー小体型認知症を疑ことが必要です。

レビー小体型認知症の患者さんは実は多い。

2012年度の厚生労働科学研究班の報告によると、認知症疾患医療センターの専門医のもとで診断された認知症は、アルツハイマー型認知症が約70%、脳血管性が約20%、ところがレビー小体型認知症の割合は認知症全体のわずか4.3%となっています。

しかし実際には、認知症のおよそ20%をレビー小体型認知症が占めるとみられています。 イギリスやフィンランドでもレビー小体型認知症は20%前後に見られており、ヨーロッパと日本での差はほとんどみられません。

このことは、専門医であっても他の疾患と誤診している可能性が高いことを示しています。

何故かというと、先にも述べましたが、レビー小体型認知症の理解不足と、前提として認知症を意識しすぎてしまっているからです。

早期発見、早期治療が大切なのです。

これはすべての認知症に対して言えることですが、特にレビー小体型認知症には早期発見、早期治療が大切なのです。

レビー小体型認知症では、認知症の症状が出る前にいろいろなサインを出すわけですから、それを捉えて早く診断し治療を行えば、認知症の進展を予防できる可能性もあるわけです。

BPSDなどの症状を抑えることもできる可能性もある。だからレビー小体型認知症では特に早期発見、早期治療が大切なのです。

医師よりも家族やケアスタッフが気付いていることが多い。

レビー小体型認知症の特徴について、医者よりも家族のほうが判っていることが多い。

何故かというと、家族の方は真剣にレビー小体型認知症について勉強しているからです。

私のところに診察に来られるレビー小体型認知症の患者さんは、それまで受けていた診断や治療に疑問を抱いて、自ら診察を受けに来られる方がほとんどです。

そこで、それまでの医師による診断を見ると、診断内容がまったく間違っている。当然治療法も間違っている。そんな状況をたくさん目の当たりにしてきました。

家族同様に、患者さんと接する時間が長いケアスタッフもよく見ています。しかも、介護系の人たちは勉強熱心です。

アルツハイマー型認知症とはどこか違うな。と気づくのです。しかし医師は患者さんの日常をそんなに長い時間見ていません。診察時間も本当に短い。それこそ10分から20分位でしょう。そこに誤診を生む原因の一つがあります。

私は、初診の患者さんの診察には必ず2時間以上かけます。そうすればほとんど間違いなく診断できます。その診断を検証するために画像を撮ります。

ところが多くの医師は、反対にまず画像を見て、それを参考にしながら短い診察で診断を付ける。そこに誤診が生じる。

家族やケアスタッフが気付くように、医師も患者さんをよく診れば誤診は減ります。ですから、認知症が始まる前にしっかりと診断することが重要なのです。

そうして私が診断した患者さんは、認知症が出る前に治療を始めるのです。つまり、認知症が発症する前に早期発見ができるのがレビー小体型認知症なのですから、早期発見が重要だということなのです。

医師は、家族やケアスタッフの意見に耳を傾けることが大切です。

私が在宅診療を行っている特養とかグループホームで、患者さんのそれまでの診断名を見ると、正確な診断ができていない患者さんも多くいます。かかりつけ医の中で、認知症をよくわかっていない医師があまりに多いと感じます。

単に認知症とか老人性認知症などと正確な診断名ではない病名が記入されている方も少なくありません。治療やケアは正しい診断に基づいていないとできません。つまり正しい診断ができていないから、正しい治療も介護もできていないのです。

しかし、患者さんを毎日見ているケアスタッフはおかしいことに気付くのです。

でもそのことが医師には伝わらないことが非常に多い。遠慮して医師の診断に従わざるを得ないからです。この点に関しては、医師の姿勢が問われます。医師が変わらなければならないと思います。

もっと現場の意見にも耳を傾けることで見えてくることや気付くことが多いはずです。家族の話を聞くだけでも随分判るものです。

医師が本人や家族、ケアスタッフの意見を十分に聞くようにして、そこから疑いに気付くことができれば、それだけでも現状は変えていけると思います。

地域のかかりつけ医の役割

これからは認知症の時代とも言えますから、かかりつけ医が大きな役割を果たさなければならないと痛感しています。

しかし現状は、認知症をよく解っていない多くの医師が認知症の患者さんを診断して治療しているのです。

地域のかかりつけ医は日頃から患者さんとの接点を持っているはずですから、認知症の正しい知識を持っていれば、変調に気付く機会も多いと思います。

自分で判断が難しければ専門医に紹介すればよいのです。それだけでも早期発見につながるのです。この連携は、これからは更に重要になってきますし、地域のかかりつけ医が担える大きな役割だと思います。それだけでも、誤診を防ぎ救える患者さんは増えるはずです。

専門医も含めて、地域のかかりつけ医が認知症の理解を深めていなければならない。認知症疾患医療センターの専門医の診断結果でレビー小体型認知症が全体の4.3%にすぎないというデータは、まだまだ理解が不十分だという課題を浮き彫りにしていると思っています。