#02 病院医療と在宅医療のどちらが良いか、という一元的な議論も古いといえます。

連載:高齢者と認知症の在宅診療で取り組む地域住民のための医療

2021.05.27

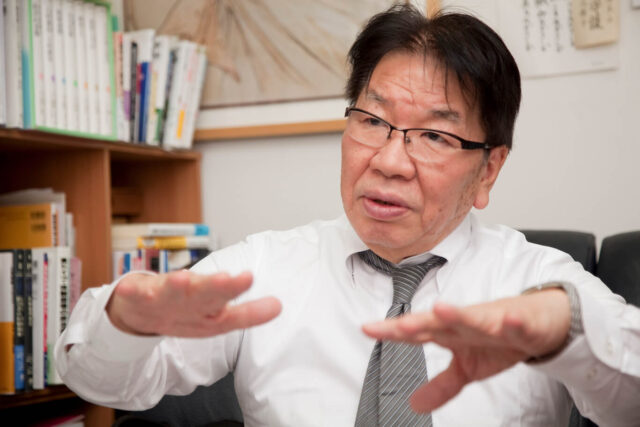

在宅医療に携わる医師に求められるものとは

在宅医療に関わる医師にとって必要な資質とは、患者さんの生活に根差した視点で、総合的に診て判断を下せる能力だと思います。患者さんの生活環境や背景は全て違います。

当然、必要なアプローチもそれぞれ違ってきます。介護保険制度における主治医意見書についても、患者さんの生活に配慮した視点を持つことは必要不可欠です。

自宅で在宅医療を受けるのであれば、ある程度の危険を覚悟してもらうことも必要です。施設に比べれば自宅は不安定ですし、完璧な管理もできません。医師自らが理解し、本人や家族にも分かってもらうことが必要です。

それでも、自宅で在宅医療を受けたいという患者さんは依然として多い。患者さん自身が住み慣れた我が家で、ありのままの暮らしの延長線上で最後まで生きたいと望むのであれば、最大限のサポートをすることではないでしょうか。

患者さんにとっては、自分が生きていたいと思う場所で生き続けることが最大の希望であり、一番の基本でもあると思います。そのためには限りある資源で、どんな工夫をすれば「その人が望む生活」を実現できるのかを考える。さらには、予測される病態に対しては先手を打って、きちんと治療、生活スタイルを組み立てる。これが、在宅医の役割だと思います。

医学部教育の中でも、在宅医療が教科として完成していない現実

今は医学部教育の中でも、在宅医療が教科としては出来上がっていません。私も少し関与しているのですが、現在、国立長寿医療研究センターや東京大学医学部附属病院などで、学術的な検討に加え多くの症例を集めて、学問としての形成が進められています。

そこで作り上げたものが、その後の医学部の教育システムに反映されることになると思いますが、早くそうならないと未だに全国各地で医師がバラバラな在宅医療を行っているという現状は決して良い状況とは言えません。

病院医療と在宅医療の違いとは

まず、医療の中身においては変わらないことも多いと思います。但し在宅医療には、介護や看護など患者さんを取り巻く多職種の多様な関わり方が、それぞれの形でそれぞれの地域にあります。病院で何ができるか、在宅で何ができるかというというよりは、必要に応じて、同じ目線で患者さんも医師も使い分ける。ということだと思うのです。

例えば、継続的に点滴が必要であっても、病院ではなく自宅で受けたいという人もいるでしょう。その後に、本人が在宅で疲れてしまいまた病院に戻りたいということもあるでしょう。そういうサイクルを必要に応じて使い分けることだと思うのです。

一方、病院の医師の中には、自分たちは急性期専門で在宅医療は関係ないという考えの方もいます。でもそれでは困ります。患者さんが必要としていることには、病院の医師であろうと在宅医であろうと同じ目線で捉えることが大切です。

もっとも重要なこととは、その患者さんの生活の質と生きる満足度、その患者さんが主体として生きることを支えることです。これに単に医療が付くということだと思っています。病院は病気を治すところという言い方がありますが、そうだとすると病院から在宅には帰れなくなります。何故かというと、例えば高齢者が1カ月以上入院すると帰る気力を失い、家族も面倒を見られないという発想になってしまうのです。

現在、東京都モデルでは高齢者の入院の場合、急性期医療でも3日目から病院内で生活モデルに変化してもらっています。そのくらい早期から取り組まないと家に戻れなくなってしまうのです。病院内で入院患者さんを生活モデルに変えていくということは、そこには病院医療と在宅医療の境は無く、同じ目線で患者さんを診るということになるのです。

在宅に戻ると患者さんに良い影響が出ることは確かに明らかですが、だからといって在宅が全て良いということでもありません。在宅で寝たきりになることも多いのです。ですから病院医療と在宅医療のどちらが良いかという一元的な議論も古いといえます。

これからの在宅は、家族を当てにしない在宅です。

最近強く思うのですが、「家」とは何なのか?「家」とは人と人が繋がりあう空間だと思うのです。そして生活の匂いのする場所だと思うのです。たとえばそれは、家族でなくても他人同士でもよいのです。本人にとって居心地の良い、生活のある場所こそが「家」だと考えます。ですから人と人とが繋がりあえない場所は、「家」ではなく施設です。

これからの在宅は、家族を当てにしない在宅です。何故かというと、これからの世の中は、その人たちが帰る場所が老々家族や単身世帯ということが一般的になってくるでしょう。帰っても一人だから帰せないとなると、誰も帰せなくなってしまいます。

ですから、在宅は自宅に限らずとも、共同住宅でもよいわけです。もはや家族の理解や協力が無いと在宅に戻せないという考え方は通用しなくなっています。

独居とか孤独死と言葉はやめたほうがよい。

日本では独居高齢者とか独居老人という言葉を使いますが、そこには同居家族を前提とした家族主義からくる差別的で軽蔑した意味合いを感じます。独居とか孤独には家族愛もない悪い感じがします。これからの社会を考えれば、その使い方はもうやめたほうが良いと思います。

孤独死という言葉もありますが、それも福祉先進国のヨーロッパでは当たり前の話です。ヨーロッパ社会では成人した子供は家を出ます。ファミリーといっても夫婦だけです。それが家族なのです。伴侶がなくなれば一人が当然で孤独死・一人死も当たり前なのです。

例えば、デンマークでは「高齢者は介護の対象ではなく、生活の主体である」という提言に基づき、それまでのプライエム(高齢者施設)からプライエボーリ(介護型住宅)へと変遷しました。スウェーデンでも、老人ホーム、ナーシングホーム、サービスハウス、グループホームなどの施設はすべて「高齢者特別住居」という言葉に統合され、住宅政策と医療政策との関連の中で、「高齢者特別住居」は生活の場となり、高齢者が介護度に応じて施設間を移るという制度で、本人が死ぬまで住み続けられる制度となっています。

つまり本人が主体者の生活を前提とした住宅政策に主眼が置かれているのです。日本が進めるサ高住のような所謂「箱作り」政策とは根本的に違っています。

それぞれに違う患者さんの意思を尊重し、その都度受け入れることが最善の医療です

通常のカルテには、患者さんの身体所見しか書かれていません。ですから、身体所見しかなければ、最善の医療とはそれに対する判断能力と言えるでしょう。

しかし、一人の患者さんの背景には身体所見だけでなく、家族環境、社会環境、社会的要因など全てが含まれています。それらを踏まえて終末期までも含めたベストな判断することが最善の医療には必要だと思います。同じ身体症状であっても、患者さん一人一人への判断は全て違ってきます。勿論ご本人の意思確認も一番大事です。

私は究極のオープンシステムだと思っているのですが、医療の判断で大切なことは、その時々に応じて変化する患者さんの意思を尊重し受け入れるということです。治療を受けたくないと言っていた患者さんが、2,3か月後に治療してほしいと変わることもあります。それを受け入れるということです。

ですから最善の医療とは、固定されたものではなくその都度変わるものとも言えます。何もしない時もあれば、徹底的に治療する時もある。患者さんの治療方針が決まれば、その先の未来図を予測し、医学的なアドバイスやベストな選択肢を明示するのは我々の責務です。但し、決めるのは患者さん自身です。そこでの強制はしません。