5年目の精神科医が認知症治療病棟で体験したこと

2023.07.21

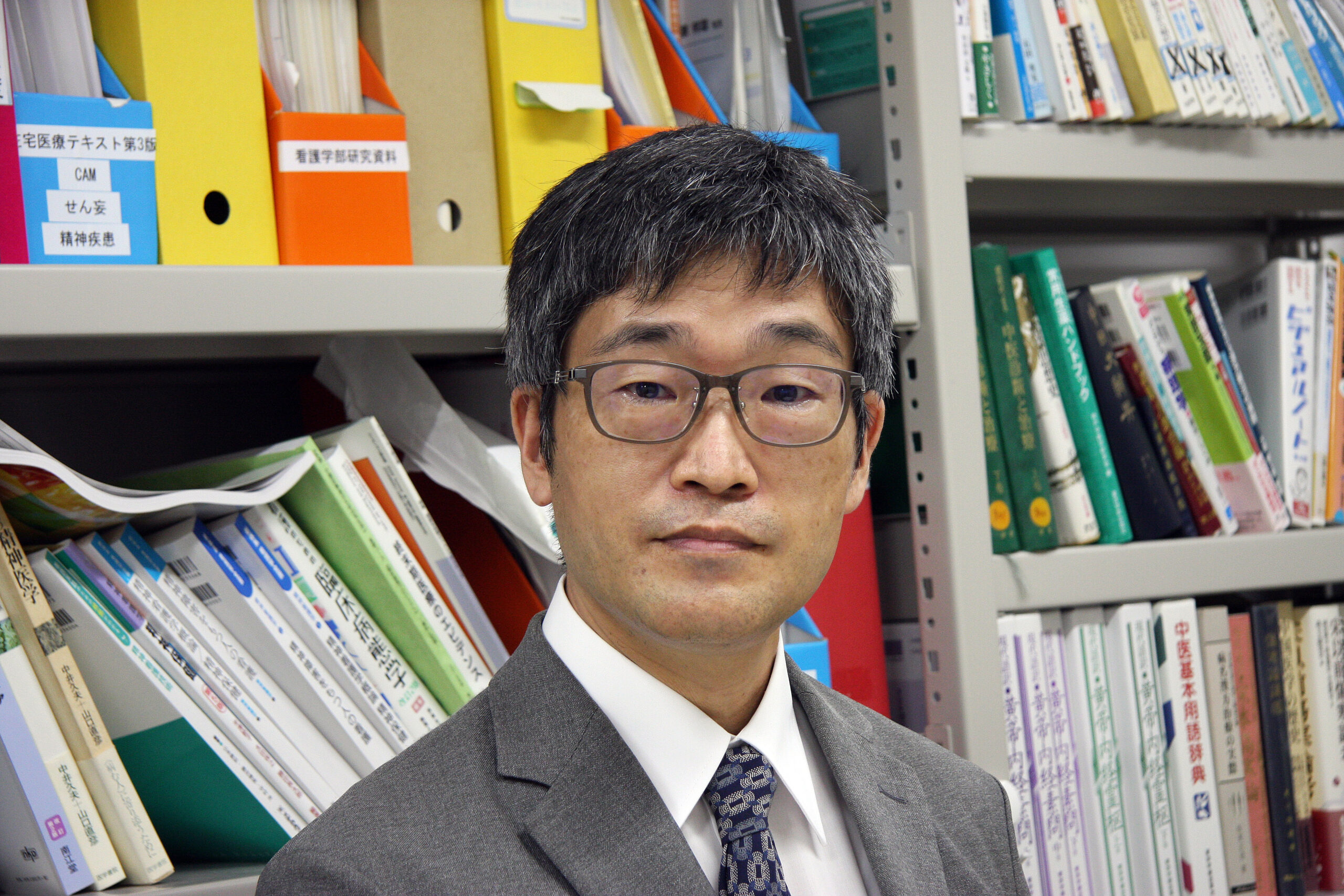

精神科医の北田志郎氏は大東文化大学で教鞭をとる一方、あおぞら診療所でGP(general practitioner:総合診療医)を中心とした在宅医療を提供しています。本記事では、北田氏が駆け出しの精神科医として働く中で認知症の診療に携わるようになった経緯について伺いました。

取材協力:北田志郎氏

- 1991年:東北大学医学部卒業

東京都立豊島病院で東洋医学専攻内科系研修医。精神科医として東京都立広尾病院、東京武蔵野病院などに勤務 - 2000年:中国に短期留学。帰国後、後藤学園附属入新井クリニックで漢方診療に従事

- 2003年:あおぞら診療所で在宅診療に従事

- 2007年:東京医科歯科大学臨床教授

- 2013年:自治医科大学看護学部准教授

- 2022年:大東文化大学スポーツ・健康科学部 看護学科教授

精神科医5年目、認知症の診療と出会う

医学部時代から現在まで、私は心と体の境界領域に強い関心を持ち、一貫して取り組んできました。しかし、医学部時代は身体の問題にあまり関心がなく、真面目な医学生とは言えませんでした(笑)。

将来に向けて考えた時、このままではまずいと感じ、総合病院の研修医として複数の診療科をローテーションしながら研修を受けました。現在ではこのような研修スタイルが一般的ですが、当時はまだ珍しかったため、私のような研修医は少数派だったと思います。

3年目から精神科医として総合病院で働き、リエゾン・コンサルテーションを行いながら、さまざまな診療科の先生と関わる機会を得ました。

リエゾン・コンサルテーション・・・身体疾患に伴ってみられる精神症状に対して、精神医療と身体医療をつなぎ、担当各科の医師や看護師と「連携」しながら患者さんの支援を行うこと。

その後、私は精神科を中心とした大規模病院である東京武蔵野病院に移りました。この病院は、現在の病院機能評価においても、「国内でも有数の歴史と伝統のある臨床に密着した学術研究機関としての精神科病院」と評価されています。

私が認知症の診療に関わるようになったのは、東京武蔵野病院で精神保健指定医を取得し、5年目の精神科医としての道を歩んでいた時でした。

当時は、塩酸ドネペジル(アリセプト)のような認知症治療薬がまだ存在せず、認知症は治療不可能な病気とされていました。

そのため、治療の見込みがない病気だから何をしても無駄だろう、という風潮が当時は広がっていたように思います。

勤務を志願する医師は0。精神科身体合併症病棟

当時の東京武蔵野病院には、機能別に分かれた11棟の病棟がありました。私はそのうちの精神科身体合併症病棟でチーフとして勤務しました。

この病棟は、精神障がいを抱える入院患者さんが内科や外科などの合併症を発症した場合に治療を行う病棟でしたが、ここでの勤務を志願する医師はいない、非常に不人気な病棟でした。

認知症の治療病棟に入院中の患者さんが誤嚥性肺炎などを発症すると、私の所属する身体合併症病棟に転棟し、治療を受けます。その後、再び認知症の治療病棟に戻るというケースが非常に多かった。

また、他の精神病院に入院中の患者さんが身体の合併症を発症した場合には、一時的に受け入れ治療を行い、回復後に元の病院に戻すということも行われていました。

さらに、身体合併症病棟では、身体疾患で地域の病院に入院したご高齢の方が、せん妄を発症したり認知症が顕在化したりして送られてくるケースが増えていました。これは1990年代後半のことです。

私は必然的に認知症の治療病棟も担当することになり、そこで数多くの認知症患者さんと出会うこととなりました。

認知症治療病棟での現実

身体合併症病棟では、内科や外科の医師と協力して身体の疾患を治療し、同時に精神症状にも対応します。一部の患者さんはこの治療で回復し、自宅に戻ることができます。しかし、多くの患者さんはこの段階で驚くほど認知症の症状が進んでしまい、認知症の治療病棟に移されることになります。

しかし、治療病棟では原則3か月以上は入院できません。治療病棟は入院患者の半数以上を在宅に戻すことを目指していますが、特に身体合併症を抱える患者の在宅復帰はハードルが高く、近郊の専門施設に転院されることが多い。

その結果、何割かの方は、転院されて数ヶ月の間にお亡くなりになりましたという手紙が届く。当時の私は、そうしたことを数多く体験しました。

続く

![[がん治療の現状と課題]放射線治療の課題、秋元先生の取り組み #03](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/02/06e0d7d2282c5b5f17ff718a92ca8b70-80x80.png)

![[がん治療の現状と課題]患者の懸念、医療制度の課題 #02](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/01/f921745e9e011d0f14238fc3803310b9-80x80.png)