現場の実例。「薬の整理」によって数多くの症状が改善

2023.07.28

前回記事「5年目の精神科医が認知症治療病棟で体験したこと」に続き、在宅医療やケアの現場を経験したからこそ見えてきた、精神科医としての『薬』に対する考えを伺いました。

薬を使わない看護の力

当時、その認知症の治療病棟には、大変技術の優れた看護師長がいました。

彼女は技術面だけでなく、高い志を持ち、「医師にはできない看護師だからこそできることがある」と考え、献身的に看護を行っていました。

たとえば、入院患者の夜間排尿のタイミングを徹底的に観察し、その方固有のタイミングで排尿誘導を行い、次第にお手洗いを成功させるようにする。そうすると、患者さんは、誇りを取り戻し元気になっていきます。

薬を全く使わず、ケアの力だけで患者さんはプライドを取り戻し、BPSD(認知症の行動・心理症状)も改善されていく様子を目の当たりにしました。それには非常に驚きました。

当時は認知症の薬もなかったため、BPSDを発症する患者さんには精神安定剤を使用していました。しかし、その薬の副作用によって誤嚥や薬剤性パーキンソン症状が生じ、転倒や骨折などの問題が発生することがありました。それがきっかけで、心身の衰弱が急速に進んでしまう。

特に身体的なコントロールが不十分な病院に転院された認知症の患者さんは、そのような状態になると、本当に短期間で亡くなられてしまう。私はこのような事態を目の当たりにし、薬を使用した認知症の治療に疑問を感じ始めました。

薬以外にも様々な手段がある在宅医療

2003年から在宅医療を開始し、精神科医ではない先生方が優れた診療技術で数多くの認知症患者を診察していることに衝撃を受けました。精神科医でも、このようにうまく認知症の患者さんと関わることができるだろうかと、非常に驚きました。

実際、日本在宅医療連合学会などの学術領域でも、精神科医ではない多くの先生方が認知症について研究発表をされています。

精神科医は向精神薬の扱いには慣れていますが、在宅医療では薬以外にも様々な手段があります。それは在宅ケアの力や家族の力、地域の力などです。

在宅医療で積極的に認知症診療に取り組まれる内科系などの先生は、薬以外の手段をたくさん持っている。現場のケアを通じて認知症の治療を学んでいるのだと思います。残念ながら、在宅医療の現場を見ていないため、そのことを知らない精神科医は多いです。

私はこれまでの臨床経験に加えて、在宅医療やケアの現場に身を投じることで多くのことを学びました。そして精神科医コンサルタントとしてだけではなく、自分自身が在宅の主治医として、認知症や統合失調症を抱える多くの方々の看取りに関わる経験を積むことができました。

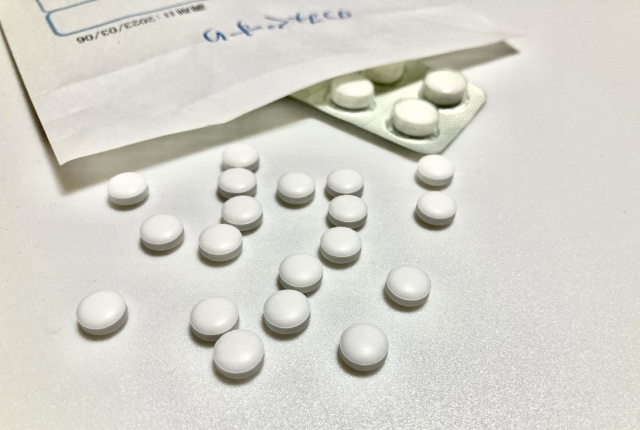

まず始めに 『薬の整理』を行う

薬の使い方で状態が悪化する患者さんの例も数多く見てきました。

東京武蔵野病院での勤務医時代に、認知症治療病棟のチーフだった先生が高齢者専門のメンタルクリニックを開業し、私も5年ほど物忘れ外来に勤務しました。

そのクリニックでは、地域のかかりつけ医から、BPSDが深刻な認知症患者の紹介が多くありました。

そこで私たちがまず行ったのは、薬を整理すること。それによって数多くの改善が見られたのです。院長と「薬を抜くだけで名医と呼ばれてしまう。」と話していたことを思い出します。

かかりつけ医の先生も認知症患者をよく診ておられますが、これまでの処方に既に睡眠導入剤や緩和安定剤などが含まれており、そこに抗認知症薬を追加して経過を見るというケースが多かった。しかし、特にご高齢の場合、多剤併用が原因でさらに状態が悪化することもあります。

もちろん、ほとんどの場合は適切に診療されており、どうしてもうまくいかない患者さんが紹介されてくるということだったと思いますが、多くの患者さんが、薬の整理によって驚くほどBPSDの症状が改善されていったのです。

医師には、薬を処方することが仕事という先入観がありますが、一歩在宅に入れば、それは全くの誤解だと分かってきます。在宅診療を実践することで、外来診療の力量も上がるのです。

続く

![[がん治療の現状と課題]放射線治療の課題、秋元先生の取り組み #03](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/02/06e0d7d2282c5b5f17ff718a92ca8b70-80x80.png)

![[がん治療の現状と課題]患者の懸念、医療制度の課題 #02](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/01/f921745e9e011d0f14238fc3803310b9-80x80.png)

![[がん治療の現状と課題]日本最大のがん治療センターから #01](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2023/12/44cbbfe318163c500ed08498f8d602c8-80x80.png)

森口敦 ドクタージャーナル東大生チーム・コーチ兼メンター