#02 ホームページをリニューアルしてからアトピー性皮膚炎の患者さんが増えました。

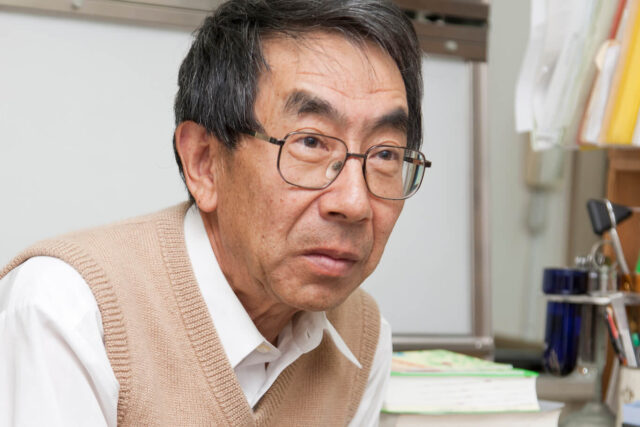

連載:開業以来38年、早朝6時半からの診療方針を守り続けるホームドクター

2020.11.06

漢方でアトピー性皮膚炎を改善する

アレルギー科、皮膚科の病気も診療する。河野医院では、もともとはアレルギー科の喘息や花粉症がメインであったが、最近ではアレルギー疾患のアトピー性皮膚炎の患者さんが増えてきた。

子どもがアトピー性皮膚炎になると親は治そうと必死になる。河野医院にたどり着くまでに他の医療機関を3、4ヵ所も回ってきた患者さんも多い。

当初は副腎皮質ホルモンを使っていたが、副作用が出る。いろいろ研究するうちに漢方薬治療に行き着いた。副腎皮質ホルモンを使わないでもアトピー性皮膚炎が改善されるということが、次第に口コミで広がっていった。

こうして皮膚科としての河野医院の名が知れ渡っていった。同時に、地域では数少ない漢方医としても有名となる。

「失敗したりして、初めて勉強するようになります。患者さんが教えてくれるのです。良くなったと聞くと、医者自身も嬉しい。

漢方は奥が深く、レパートリーも広い。漢方では病名によって薬を選ぶのではなく、早く良くなることを主眼として薬を選ぶのです。

長く服用しないと漢方は効かないなどと言われたりしますが、そんなことはありません。ピシーッと効くときは効きますよ。」と河野院長は語る。

ホームページの増患対策で患者層が拡大

河野医院では、院内処方を行っている。これは、早朝診療に対応できない薬局の開院時間が大きな理由である。結果的には、投薬までの待ち時間が比較的短いので、患者さんにとっては助かっている。

また患者さんの薬代の負担を考慮してできるだけジェネリック薬を使用するようにしている。

ホームドクターとして地域周辺の患者さんを中心としながらも、最近では遠方から特にアトピー性皮膚炎の患者さんが増えてきている。この傾向はホームページをリニューアルしてから特に著しい。

携帯電話からも診察状況の閲覧ができるので、若い患者さんも増える傾向にある。50代、60代でもホームページを見て来院する人はいるので幅広い層のニーズに応えることが大切となっている。

ホームページ上で患者さんの信頼や評価を得るには、医療科目を解りやすく表示し、特徴ある医療サービスが目につくようにしなければならない。

患者さんが本当に知りたい情報を掲示する

河野院長は、知り合いのIT経営コンサルタントに委託してホームページをリニューアルした。すると、初月から10%以上(100名以上)の増患を果たし、患者さんの層も広がった。これには驚いたという。

それまでは、駅前看板などいろいろな広告媒体を使ったり、タウン誌に掲載したりしたが、期待した効果が得られなかった。

従来のホームページでは増患効果を上げられなかったのは、訴求内容に乏しく埋没していたことが考えられる。新しいホームページでは、予防接種の詳しい料金表が掲載されていたりするのは非常に目を引く。

「患者さんが最も知りたいのは、いつ治るのか、例えばどれだけ会社を休まなければならないのか、費用がいくら掛かるのかという事だったりします。これらをオープンにしないと患者さんが本当に知りたい事に応えられません。」

診療方針として、情報公開を掲げる。患者さんからの要求があれば、診察費用を事前に知らせる。特に解り難い診療に関する費用については、必要があれば説明する。

医師の仕事が好きな人が医者になるべき

これからは、医師の仕事が好きな人が医者になるべきだと河野院長は言う。勉強ができるからとか、経済的な動機の医者はいらないと断言する。そういう人は時代ニーズに合わないことは明白であるとも言う。

「これまで医者自身も患者さんも専門医志向できました。しかし、自分の専門以外は診ることがない専門医にとって、開業してすぐ医院経営を軌道に乗せることは難しくなっています。

専門医でも5年経ったら、その専門知識では大学病院や総合病院の若い勤務医にかなわないこともあります。

一方で、ホームドクターも厳しい状況にあります。

例えば、いわゆる風邪は誰にも診察することができますが、しかし実は誰もが正確に診察できるとはいえません。

風邪は万病の元であり、そこにはあらゆるものが潜んでいる。それが確実に解って、良くなるようにするのが内科医の根本です。」と河野院長は言う。

「あくまでも謙虚に、大病院などに定期的に通って常に研修を受けることが必要。病診連携を上手にやることです。

これはという病院の医師と仲良くするといい。相手に対して敬意を払うこと。そうすると狭い医者の世界も広がっていきます。」