#02 【CAR-T細胞療法】 A-SEEDSが目指す、固形がんに効く免疫療法

連載:【CAR-T細胞療法】 株式会社A-SEEDSが目指す “日常に届く” がん免疫療法

2025.09.13

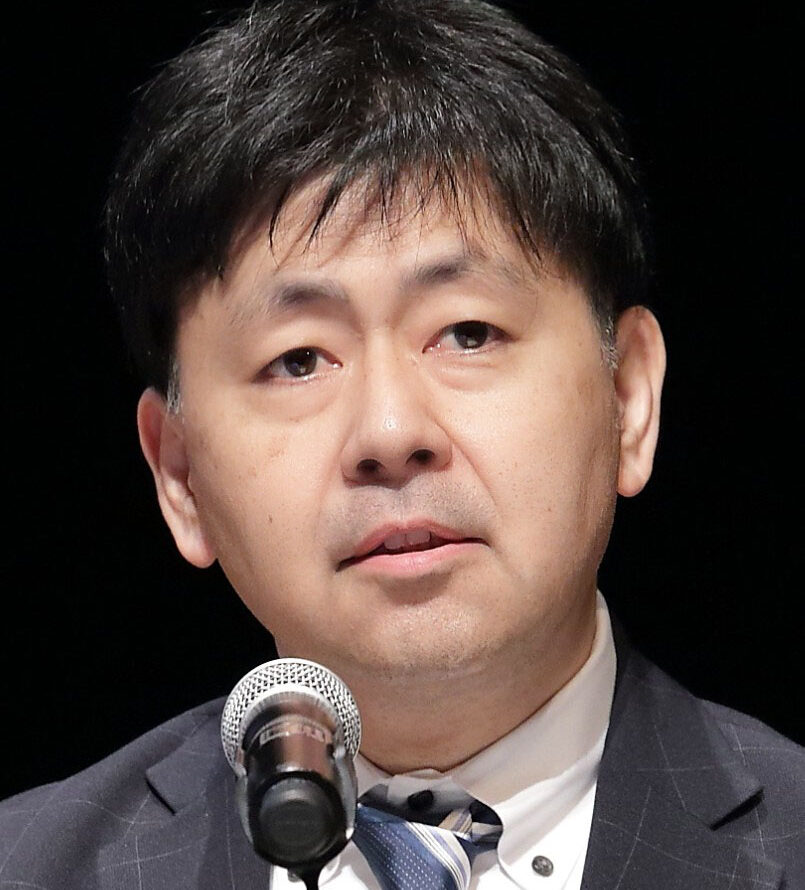

CAR-T細胞療法の研究者である柳生茂希先生が語る本連載、2記事目となる本記事は、従来CAR-T細胞療法の課題と、柳生先生が開発されている新たなCAR-T細胞療法についてです。CAR-T細胞療法はどのような課題を克服しようとしているのか、柳生先生が語ります。

<株式会社 A-SEEDS>

ホームページ:https://www.a-seeds.co.jp

CAR-T細胞療法の課題

ーー現在CAR-T細胞療法の固形がんへの応用が難しいとされる背景には、どのような生物学的・技術的な背景があるのでしょうか?

柳生:主には4つの理由があります。①適切な抗原を発見する必要性、②免疫逃避を克服する必要性、③効率的にデリバリーする必要性、④複数抗原を標的とする必要性、の4つです。

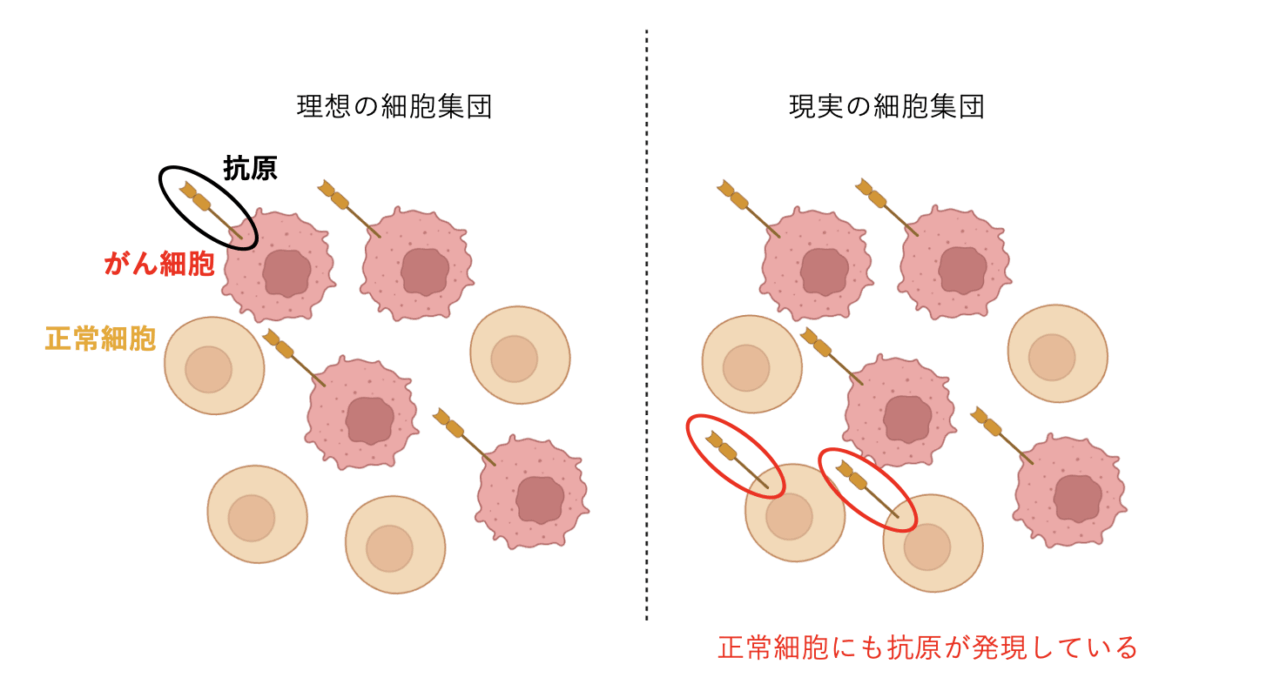

ーー「①適切な抗原を発見する必要性」とはどういうことなのでしょうか?

柳生:CAR-T細胞療法の抗原としては、「がん細胞にだけ発現していて正常細胞には全く発現していない」ものが理想です。しかし、固形がんにおいて、そのような都合の良い抗原はまだ見つかっていません。例えば、GD2というタンパク質があります。GD2は昔から固形がんの抗原として注目されており、GD2を標的とするCAR-T細胞療法もたくさん開発されてきました。しかし、GD2は神経細胞にも微量に発現しているため、神経細胞中のGD2が攻撃されることで副作用が生じる危険性があります。その辺の安全性をきちんと評価しなくてはならない点で、固形がんへの応用は難しいと考えられています。

ーー「②免疫逃避を克服する必要性」とはどういうことなのでしょうか?

柳生:固形がんには、血液がんとは異なり、免疫反応が起こりにくい仕組みが備わっており、これを「免疫逃避」と言います。この仕組みのせいで、固形がんにおけるCAR-T細胞療法では、血液がんのそれと同様の治療効果を期待することはできません。ですから、免疫逃避をさせないような工夫を施さなくてはならないという点で、固形がんでのCAR-T細胞療法が難しいと考えられています。

ーー「③効率的にデリバリーする必要性」とはどういうことなのでしょうか?

柳生:血液がんでは、がんが血液中を流れているわけなので、CAR-T細胞を投与した瞬間から、CAR-T細胞はがん細胞と戦うことになります。しかし、固形がんの場合は、体に投与したCAR-T細胞が腫瘍組織まで辿り着かなくてはならないのです。よって、腫瘍組織にCAR-T細胞が集まるような工夫を施さなくてはならない点でも、固形がんでの応用が難しいと言われています。

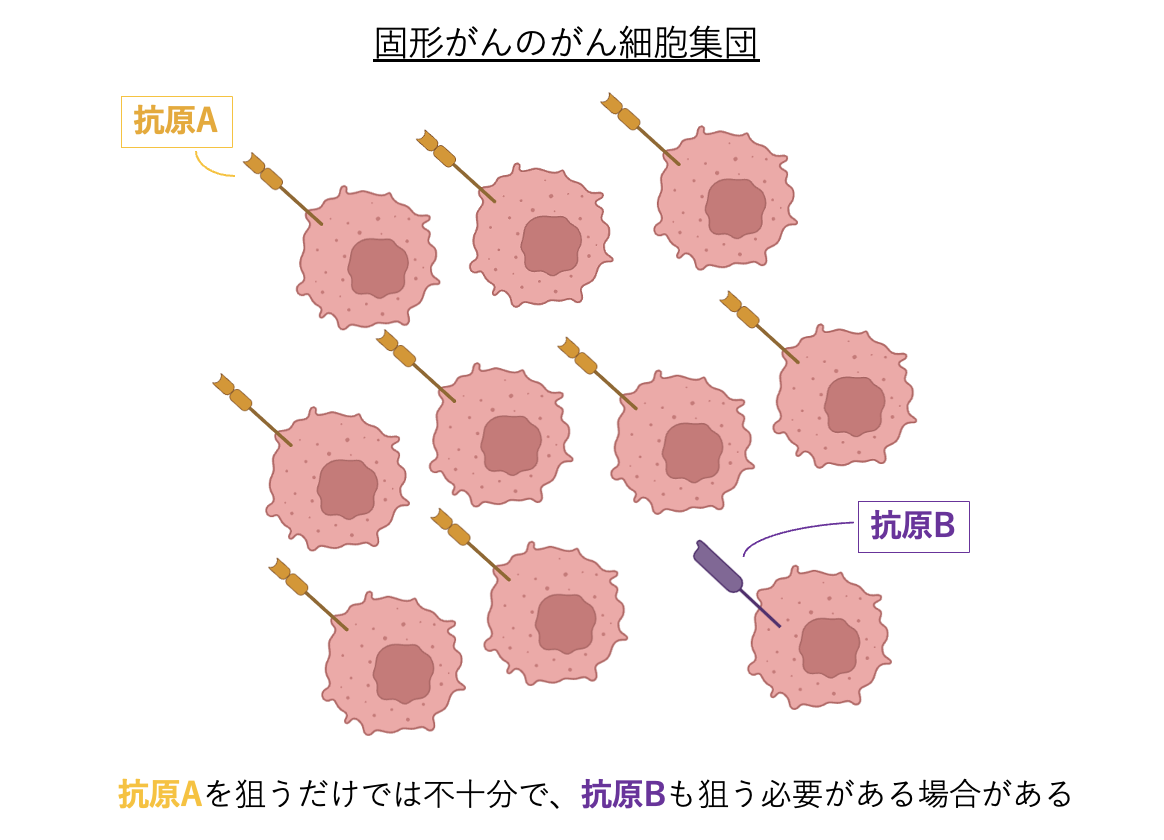

ーー「④複数抗原を標的とする必要性」とはどういうことなのでしょうか?

柳生:固形がんにおいては、様々な特徴を持ったがん細胞が寄せ集まっているため、それぞれのがん細胞が持っている抗原が異なることが多くあります。先ほどのGD2を例に出すと、固形がんのがん細胞が100個あった時に、そのうちの90個でしかGD2が発現していないということがあります。この場合、GD2を狙うだけでは不十分で、残りの10個のがん細胞を攻撃できるように、標的となる抗原を増やさなくてはならないのです。一方、血液がんの場合は、B細胞のほとんどがCD19というタンパク質を発現しているために、1種類の抗原を狙うだけで十分と考えられています。この点でも、固形がんのCAR-T細胞療法は難しいと言われています。

副作用や安全性について

ーーCAR-T細胞療法の副作用や安全性についてはどのように評価されていますか?

柳生:CAR-T細胞療法特有の副作用は主に2つ存在します。1つ目は「免疫過剰」です。CAR-T細胞を投与することによって、免疫が過剰に活性化されてしまうと、血圧が下がったり呼吸状態が悪くなるということが起こり得ます。これを「サイトカイン放出症候群」と言います。しかし、これはCAR-T細胞療法の副作用としては有名なのですが、このような免疫過剰が起こった場合には、どのように評価してどのような薬により対処すれば良いかということは既に確立されています。

柳生:2つ目は、「正常細胞への攻撃」です。がん化したB細胞を攻撃する際に、正常なB細胞も攻撃してしまうというものです。場合によっては、一過性のB細胞性免疫不全になることもあり得ます。しかしこういった副作用に関しては、開発の段階で十分に評価されているはずなのであまり大きな問題にはならないと思われますし、万が一の重篤な免疫不全になった場合の対処法も確立されています。ですから、副作用があるからCAR-T細胞療法の開発が進んでいないというわけではなく、今は副作用にうまく対応できるようになっているといった状況です。

A-SEEDSの新規CAR-T細胞療法について

ーー柳生先生は現在、株式会社A-SEEDSを立ち上げて新たなCAR-T細胞療法の開発を進められていますが、この新たなCAR-T細胞療法は従来のものと比べてどのように異なるのでしょうか?

柳生:T細胞の遺伝子改変の方法が異なります。従来のCAR-T細胞療法では「ウイルスベクター」を使ってCAR遺伝子を導入していたのですが(※1)、私たちは「トランスポゾン」を使って遺伝子を導入しています(※2)。そして、これらの治療効果の違いは、これらが産生するT細胞の種類の違いによって説明できます。

※1 ウイルスベクター:ウイルスの感染能力を利用して外来遺伝子を細胞に導入する方法であり、遺伝子を効率的に細胞のゲノムへ組み込むことができます。

※2 トランスポゾン:DNA配列の一種で、ゲノム上を移動できる性質を持ちます。人工的に設計されたトランスポゾンを利用することで、ウイルスを介さずに目的の遺伝子を細胞へ導入することが可能となります。

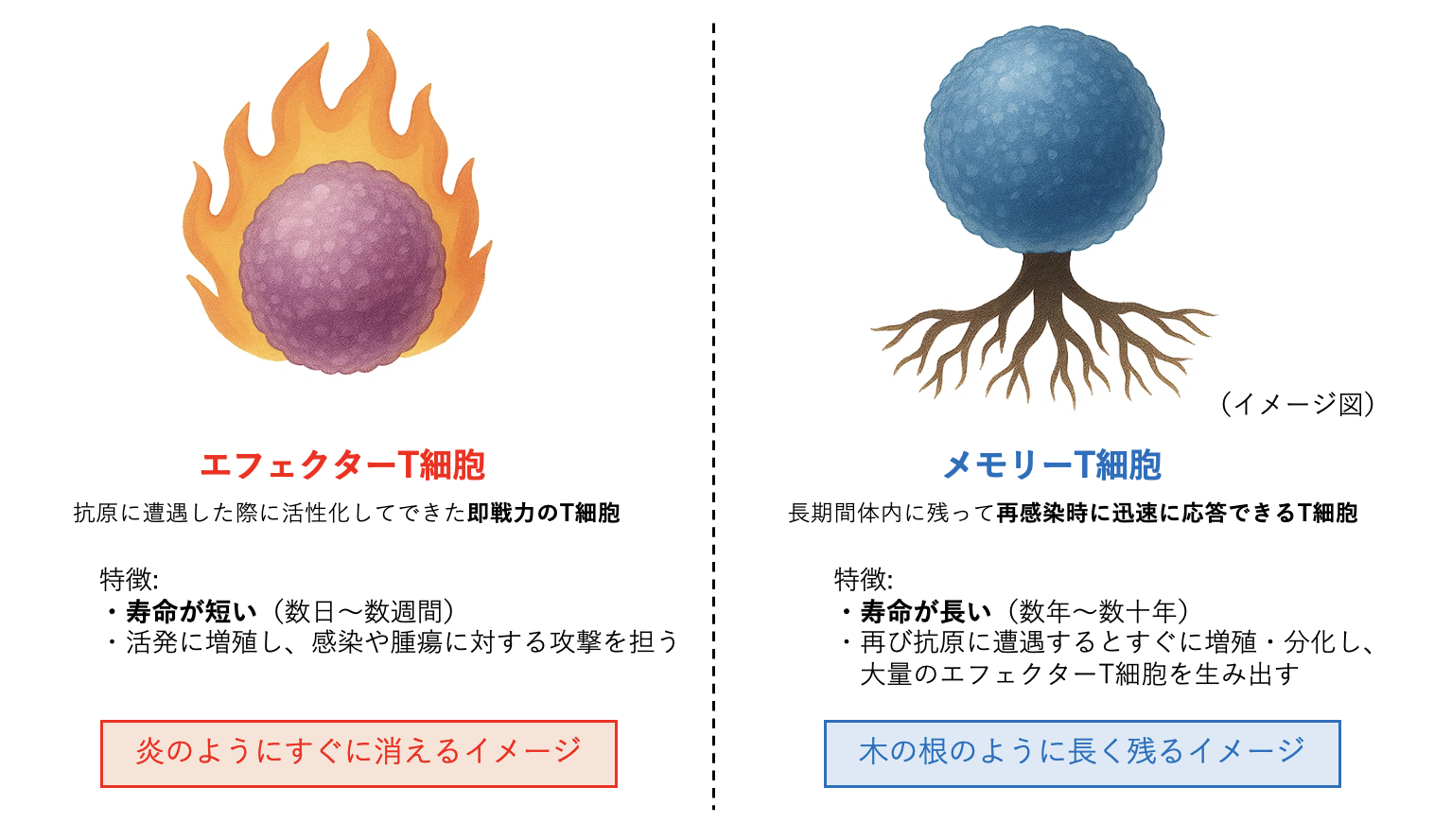

柳生:T細胞は主に「エフェクターT細胞」と「メモリーT細胞」の2つに分類できます。エフェクターT細胞は、抗原を認識するとすぐに活性化しがん細胞を攻撃する、寿命が短いT細胞です。メモリーT細胞は、免疫応答を記憶する、寿命の長いT細胞です。CAR-T細胞療法においては、持続的に活動するメモリーT細胞を多く含んでいる方が、より効果が高いと言われています。

柳生:ウイルスベクターを用いた従来のCAR-T細胞療法では、エフェクターT細胞を多く産生してしまうことが課題でした。しかし、私たちが研究しているトランスポゾンを用いたCAR-T細胞療法では、メモリーT細胞の割合が高くなることがわかりました。これにより、従来のCAR-T細胞療法より持続的な効果を出せるようになりました。

ーーどうして、産生されるCAR-T細胞にそのような割合の違いが生まれるのでしょうか?

柳生:メモリーT細胞は緩やかに自己複製をするのに対し、エフェクターT細胞は抗原刺激を受けると一気に増殖します。ウイルスベクターはエフェクターT細胞のような増殖活性の高い細胞に取り込まれるので、CAR遺伝子を導入する際にエフェクターT細胞の割合が高まってしまうと言われています。それに対し、トランスポゾンは増殖活性に依存せずに安定してメモリーT細胞にも遺伝子を組み込めるので、メモリーT細胞の割合の高いCAR-T細胞を産生することができます。

(#3へ続く)

<株式会社 A-SEEDS>

ホームページ:https://www.a-seeds.co.jp

![[がん治療の現状と課題]放射線治療の課題、秋元先生の取り組み #03](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/02/06e0d7d2282c5b5f17ff718a92ca8b70-80x80.png)

![[がん治療の現状と課題]患者の懸念、医療制度の課題 #02](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/01/f921745e9e011d0f14238fc3803310b9-80x80.png)

![[がん治療の現状と課題]日本最大のがん治療センターから #01](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2023/12/44cbbfe318163c500ed08498f8d602c8-80x80.png)