#03 人工網膜研究の第一人者・森本壮先生 研究の「原点」と見据える「未来」

連載:失われた光を、再び。世界をリードする日本の「人工網膜」最前線

2025.12.06

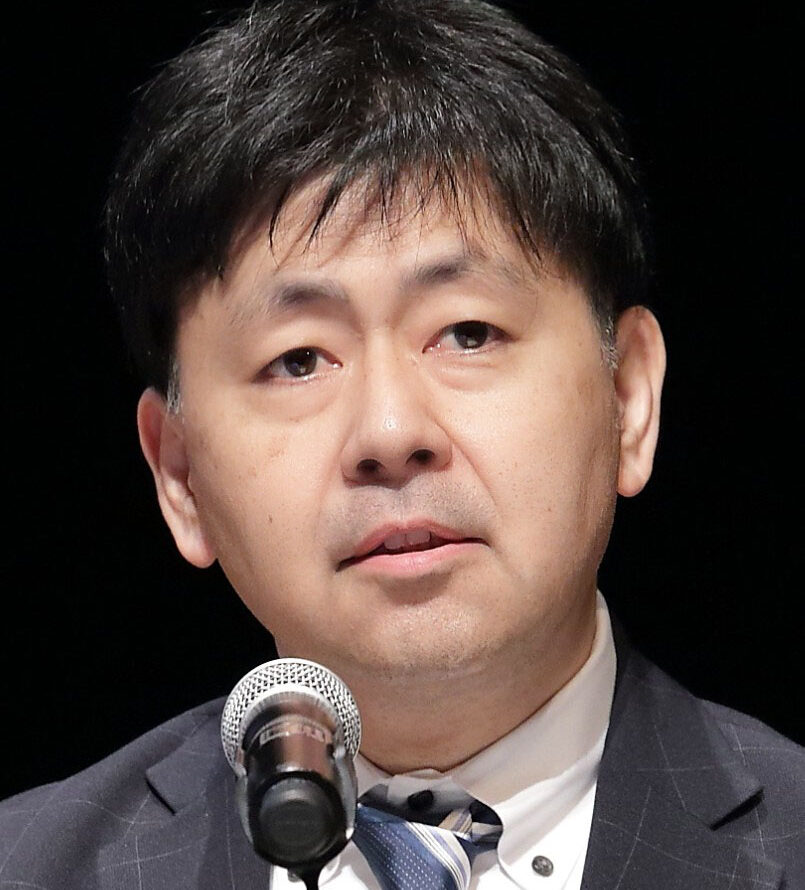

人工網膜研究の第一人者である森本先生が人工網膜について語る本連載、3記事目となる本記事では、これまでの森本先生の人工網膜研究や森本先生が大切にされている思いについて、森本先生自身が語ります。

取材協力: 森本 壮 先生 (大阪大学 医学系研究科)

■略歴

1997年 大阪大学医学部医学科卒業

2001年 大阪大学大学院医学系研究科未来医療開発専攻 博士課程

2003年 日本学術振興会特別研究員

2005年 医学博士(大阪大学)

2008年 大阪大学大学院医学系研究科眼科学 医員

2009年 大阪大学大学院医学系研究科寄附講座視覚情報制御学 助教

2010年 大阪大学大学院医学系研究科感覚機能形成学 講師

2012年 大阪大学大学院医学系研究科感覚機能形成学 准教授

2019年 大阪大学大学院医学系研究科視覚機能形成学寄附講座 准教授

人工網膜研究の背景と想い

ーー森本先生が人工網膜分野の研究に携わるようになったきっかけは何だったのでしょうか?

森本:大学病院での研修を終えて市中病院で勤務していた時に、今の医学で治療できない患者さんを目の前にし、そこで「治療法がありません」としか言えない自分の無力さを痛感したんです。その時に、「全く見えていない人が見えるようになるような研究をしてみたい」と思うようになりました。そのタイミングで、当時大阪大学の眼科教授であった田野保雄先生、私の師となる不二門尚先生から、大学院で人工視覚の研究をしないかと誘われて、運命を感じてこの研究の道に入りました。

ーー研究を進める中で、特に印象に残っている場面があれば教えていただけますか?

森本:研究開始当初は、「STS方式が本当に使えるのか?」という根本的な不安がありました。つまり、「網膜から離れた場所にある脈絡膜の上から電気刺激を与えて、本当に反応が出るのか」「もし反応が出たとしても、それはごく僅かで、細かい反応は出ないのではないか」と。 そんな不安の中で行った最初のラット実験で、ラットの視覚野から誘発電位(※1)が取れた時は、本当に嬉しかったですね。

※1 誘発電位:人工網膜による電気刺激に反応して、脳の「見る」を担当する部分(視覚野)で発生する電気信号のこと。この信号が測定できたということは、「刺激が視覚情報として脳にちゃんと届いている」という客観的な証拠になる。

ーー人工網膜が更なる発展を遂げるために、克服すべき最大の課題は何だと考えていますか?

森本:研究費用と人材ですね。ここまで説明してきた次世代人工網膜の開発には、たくさんの費用と人材が必要です。2026年の3月から始まる臨床試験で有効性や安全性を証明し、実用化への道をよりはっきりさせられれば、それを見た企業や若い世代の人々が「この技術は実用化できる」と革新できるようになり、この分野に参入しやすくなると思っています。そうやって開発を加速させられればと考えています。

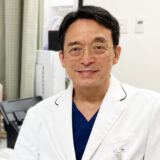

ーー⽇々の研究に取り組む上で、先⽣が⼤切にされている想いや⽬標がございましたらお教えいただけますか?

森本:私が行っているのは、いわゆるノーベル賞を目指すような基礎研究ではなく、純粋に「患者さんの役に立つ」ことをゴールにした臨床応用の研究です。ですから、自分が診察している網膜色素変性症の患者さん達の顔を思い浮かべながら、日々研究に励んでいます。

森本:また、現在研究中の人工網膜が承認されれば、世界で唯一の人工網膜技術となります。この技術を医療機器として承認させ、日本だけでなく、世界中の患者さんに届けたいと強く考えています。

あとがき

「失われた視力を、デバイスの力で取り戻す」

取材前はまだ遠い未来の技術のように感じていた「人工網膜」が、実用化に向けて力強く進歩している現実に、深い感銘を受けました。来年3月から始まる臨床試験によって、日本発の「脈絡膜上経網膜電気刺激法(STS法)」が大きな一歩を踏み出すことになるでしょう。

一方で、この「人工網膜」には、まだ多くの乗り越えるべき障壁があります。取材で伺った「解像度の低さ」や「視野の狭さ」といった課題は、私たちが日常当たり前のように行っている「見る」という体験を、工学的に再現することの計り知れない難しさを物語っていました。しかし、森本先生は「次世代STS法」やAIとの連携といった新たなアプローチで、その高い壁をひとつひとつ乗り越えようとされています。

本連載を通して、高い障壁を越えていく先進的な医療の一端を肌で感じていただければ幸いです。そしてそれは、研究者たちの技術と想いによって実現しています。筆者自身も、卒業研究に苦労している学生として、学ぶことが大変多くありました。「治療法がない」という無力感を原動力に、「純粋に患者さんの役に立つこと」をゴールに見据えて研究活動をされてきた森本先生を見習いながら、自身の研究活動に励んでいければと思います。

![[がん治療の現状と課題]放射線治療の課題、秋元先生の取り組み #03](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/02/06e0d7d2282c5b5f17ff718a92ca8b70-80x80.png)

![[がん治療の現状と課題]患者の懸念、医療制度の課題 #02](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/01/f921745e9e011d0f14238fc3803310b9-80x80.png)

森口敦 ドクタージャーナル東大生チーム・コーチ兼メンター