クリニックM&Aのウソ・ホント②

2022.04.11

事業承継と聞くと、引退を迫られているようで前向きになれなかったり、何から着手すればよいのか分からなかったりで悩みや不安を抱えている方も多いと思います。本連載では「今日からはじめる事業承継」と題して、院長が抱える事業承継への不安を1つでも解消し、笑顔で事業承継を終えるために役立つ記事を発信していきます。

クリニックのM&Aが注目される理由は、後継者不在の開業医が増えてきたという理由だけではありません。最近、「医療と経営の分離」という言葉もよく聞かれるようになり、医師は診療に専念し経営面はプロフェッショナルに任せるという運営のやり方も浸透してきました。

診療に専念するのはもちろん自身ですが、問題は経営面のプロフェッショナルを探すという難題です。患者さんに来院する動機づけを植えられるようなマーケティングができる、あるいは近隣医療機関との連携作りのための営業も得意、IT活用して日常業務の無駄をなくし効率的に働く環境も築いてくれる、そんな人材を個人で見つけることは海に投げられたコインを見つけるようなものです。

ではどうすれば、「医療と経営の分離」を実現できるのか、今回もよく聞かれる質問をまとめ、「クリニックM&Aのウソ・ホント」と題してお伝えいたします。

後継者不在でなくともM&Aを選択する開業医が増えている⇒ホント

一昔前は60歳半ばを超えた開業医の先生方からの相談がほとんどでしたが、今は40歳半ばくらいの年齢で相談に来られる先生も少しずつ増えています。そんな先生方が口にするのは経営面での悩みです。

「近隣に新しいクリニックが開業した」「採用をしてもすぐに人が辞めてしまう」「オンライン診療に取り組みたいが上手いやり方がわからない」など、クリニックを運営していると色々なことが起きたり判断をしなければならない場面も多く、診療以外の部分を負担に感じる先生方も多いのではないでしょうか。

開業医は日中は朝から晩まで診療に専念し、終われば院内外のことに目を向け、慣れないことにも時間を割かなければなりません。私たちも普段から理事長・院長と接していますが、正直なところ経営面に抜群の自信がある人はわずかで、どれだけ経営が順調でも先行き不安や将来の心配をする方は多く、なかには疲れ切ってしまっている人も少なくありません。

自分の代わりに競合に負けないようクリニックのPRをしてくれる、患者から評判が良い従業員を育ててくれる、日常業務の無駄を発見し改善してくれる、そんな右腕がいたらとても心強いと思います。ただ、残念なことに優秀な右腕はそこらにいるはずもなく、他院と取り合うならまだしも一般企業からのオファーも来ているだろうことから給与も高額、もはや架空の存在に近いのです。

では、どのように診療に専念できる・経営面の負担を軽減できる環境を手に入れるか、そこでM&Aが登場します。優秀な右腕を雇うのではなく、経営のプロがいる会社と手を組めばいいという発想です。

その具体的な例の1つとして、事業会社や大手医療法人グループと手を組み「医療と経営の分離」を図ることを目的としたM&Aも増えてきました。事業会社や大手医療法人グループには必ずと言っていいほど経営や企画を専門とする部署があり、一般的に開業医があまり得意としていない分野の知見やノウハウがある人材を豊富に有しています。

面白いことに経営や企画の部門で働く人材は、元コンサル・広告代理店・商社など、様々な経歴を持っている人材がそろっているため先生方が刺激されることも多いはずです。何よりグループの他拠点で成功した事例はもちろん、失敗した教訓なども反省として次の施策に活かしています。故に課題や悩みを解決するに至るまでの試行錯誤を最短距離で進んでいくことができるのです。

クリニックのM&Aと聞くとどうしても「跡継ぎがいない開業医の後継者探し」という印象が先行してしまいがちですが、M&Aはさまざまな課題を解決するいち手段です。課題と聞くと大袈裟ですが「もう少し気楽に働きたい」「労務管理でストレスを感じたくない」「診療に集中したい」「研究などにも時間を割きたい」「経営のサポートを受けたい」というような願望からスタートすることも多々あります。

大切なことはM&Aで何が解決できるのかを早い段階で知っておくこと。これはインターネット上にはリアル情報が少なく、自分で探さなければ掴めないものです。自分たちと同じ年代の開業医がなぜM&Aを選択したのか、世代が違えば理由も異なり選択した相手も変わってくるでしょう。

開業から十数年が経った先生方、ひと呼吸おいて何が負担でこれから何を成したいのか今一度整理してみてください。次の十年後を見据えた時、もしかしたら今M&Aを検討すべきかもしれません。若くしてM&Aを選択した開業医たちの事例が知りたいという方はファンドブックにお問い合わせください。これまで200件以上の病院・クリニックM&Aを支援してきた経験から先生方にマッチする事例をご紹介いたします。

M&Aにかかる手数料はどれくらい?安ければ安いほどいいの?⇒ウソ

いざM&Aを前向きに検討しようと思った時、気になるのはやはり費用面ではないでしょうか。どれくらいの費用がかかるのか目安だけでも知っておきたいという先生方も多いと思います。

最初に、安ければ安いほどいいの?という質問にお答えをすると答えはNOです。費用の高い低いで依頼する会社を選択するのはあまりお勧めできるやり方とはいえません。

今の時代インターネットで探せば、業界最安値水準でクリニックのM&Aを支援しますという広告が山のように出てきますが、先生方が最も大事にされているのは自身が築いてきたクリニックを信頼のおける相手に託すということだと思います。

だからこそ依頼する会社を決めるときは、まずアドバイザーやその会社がどれだけ病院やクリニックのM&Aに関してノウハウや事例を持っているのか確認することをお勧めします。

先生方に専門とする診療科目や得意な術式があるようにM&A仲介会社にも得意・不得意があります。依頼する会社を間違えると、結局相手が見つからない・時間だけが経ってしまい身動きが取りにくくなった・後から問題ごとが発生してしまったなど、散々たる結果になるので注意が必要です。

山ほどあるM&A仲介会社のなかで医療のM&Aに知見と経験がある会社は一握りでしょう。手数料が安いというのはもちろん大事な要素ですが、まずはクリニックのM&Aに対する知見や実績をよく聞き、ここなら信頼ができそうだ・実績に納得がいったなど腹落ちをしてから費用を見比べることをお勧めします。

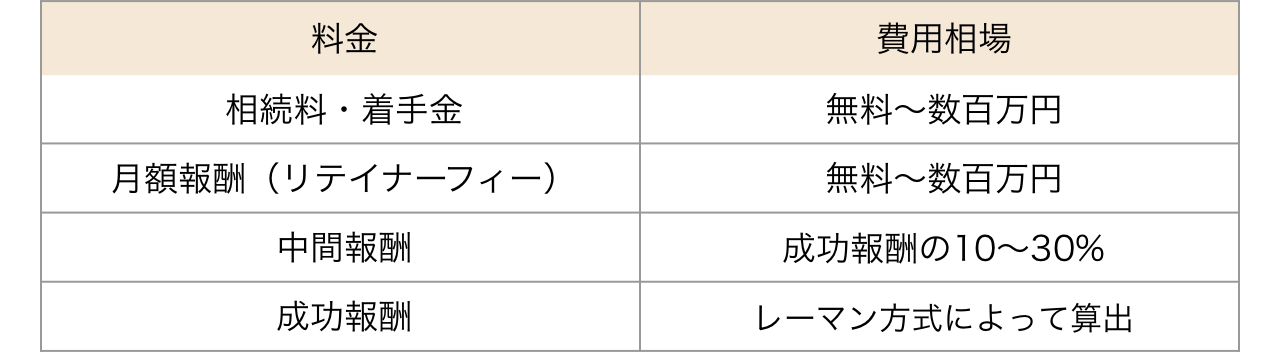

もう1つのM&Aにかかる手数料はどれくらいかかるの?というご質問ですが、結論から言えば、M&Aの手数料には着手金、中間報酬や成功報酬などがあり、依頼する会社により手数料体系や支払うタイミングも異なります。その費用も会社毎に数百万~数千万円に至るまでかなりの開きがあります。

まずは一般的にどのような手数料がかかるのか解説していきます。

着手金

着手金とは、M&A仲介会社へお相手探しを正式に依頼する際に発生する手数料のことです。人間に例えると結婚相談所に申込をした段階でかかる費用とイメージしていただくとわかりやすいかもしれません。

M&A仲介会社は依頼を受けると依頼主の法人を紹介する資料を作成したり、条件やニーズに合いシナジーを見込める相手の情報を収集するなどさまざまな業務を開始します。着手金は、このような業務に対する対価です。着手金の相場は無料~5百万円程度と大きな幅があります。なお、M&Aが成約しなくても基本的に着手金は返還されないため、その点は注意が必要です。

中間報酬

中間報酬とは、M&Aの基本合意書が締結された際に支払う手数料のことです。人間に例えると相性の良さそうなお相手が見つかり、婚約をした段階で発生する費用とイメージしてください。

基本合意書は譲渡側と譲受側が交渉を行い、M&Aの取引形態や対象範囲、譲渡価額などで基本的な合意に達したタイミングで取り交わされます。M&Aの中間地点で請求されるため、「中間報酬」と呼ばれています。

中間報酬の相場は、成功報酬の10~30%です。中間報酬は基本合意書締結までの業務に対する対価の意味合いがあるため、その後M&Aが成約しなかった場合も返還されません。一方で、M&Aが成約した場合には、中間報酬の分が成功報酬に充当されるケースも多いです。

成功報酬

成功報酬とは、M&Aが成約した際に支払う手数料のことです。人間に例えれば、相手と添い遂げる決意をして婚姻届を役所に提出した段階で発生する費用とイメージしてください。

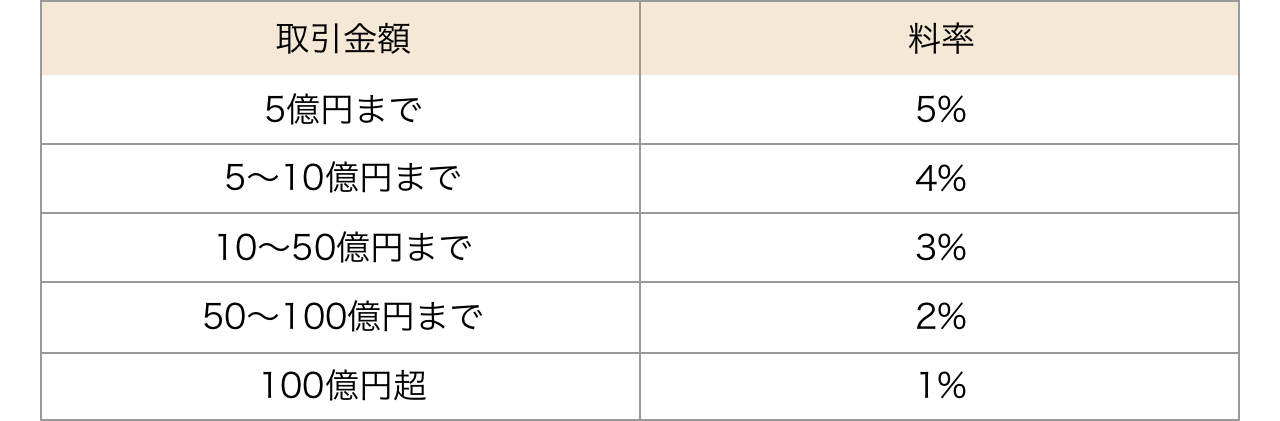

成功報酬はM&Aの最終契約書が締結された後に支払われるのが一般的です。成功報酬は基本的にレーマン方式という計算式で算出され、取引金額に1~5%などの料率を乗ずる形で計算されます。何を取引金額とするかは依頼した会社により異なるため事前に確認が必要ですが、一般的には法人の総資産や営業権(のれん代)と呼ばれるものが該当します。

レーマン方式の計算方法も一緒に解説すると、例えば取引金額が10億円の場合、5億円までの金額に5%、5~10億円までの金額に4%の料率が乗じられ、成功報酬は4,500万円(2,500万円+2,000万円)程度となります。

クリニックの場合、取引金額が10億円に至るというケースは稀であり、ほとんどは5億円以下の取引になると思います。依頼する会社によっては単純に5%をかけるだけでなく別途最低報酬金額を設定しているケースもありますので詳しくお聞きすることをお勧めいたします。

まとめ

今日からはじめる事業承継9日目は、後継者不在でなくとも開業医がM&Aを選択する理由や手数料の相場についてまとめました。「医療と経営」は分けるという考え方が浸透し始めたてきたからこそ、より良いクリニックを作るためのいち手段として選択され始めています。また、手数料も安ければいいというのではなく自分が子供のように育ててきたクリニックだからこそ、依頼する会社も信頼と実績があるところを選びましょう。もし見当がつかないとなれば是非fundbookにご相談ください。先生方と同じ悩みを抱え、一足先にM&Aで解決した諸先輩方の事例をご紹介いたします。

株式会社fundbookの基本情報

| 会社名 | 株式会社fundbook |

| ホームページ | https://fundbook.co.jp/ |

| 所在地 | 東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー24F |

| TEL | 03-3591-5066 |

| 事業内容 | M&A仲介事業 |

fundbookは最先端のテクノロジーとアドバイザーの豊富な経験を融合した新しい形のM&Aを提供する会社です。2021年に創設された「ヘルスケアビジネス本部」には、病院・診療所の事業承継・M&Aを200件以上成約に導いてきたメンバーが揃い、業界最大級の経験と実績に基に安心と成果を提供します。M&Aに関するコラムやM&A事例なども多数紹介しています。

![[がん治療の現状と課題]放射線治療の課題、秋元先生の取り組み #03](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/02/06e0d7d2282c5b5f17ff718a92ca8b70-80x80.png)

![[がん治療の現状と課題]患者の懸念、医療制度の課題 #02](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/01/f921745e9e011d0f14238fc3803310b9-80x80.png)

![[がん治療の現状と課題]日本最大のがん治療センターから #01](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2023/12/44cbbfe318163c500ed08498f8d602c8-80x80.png)

ログインするとコメントすることができます。

新着コメント