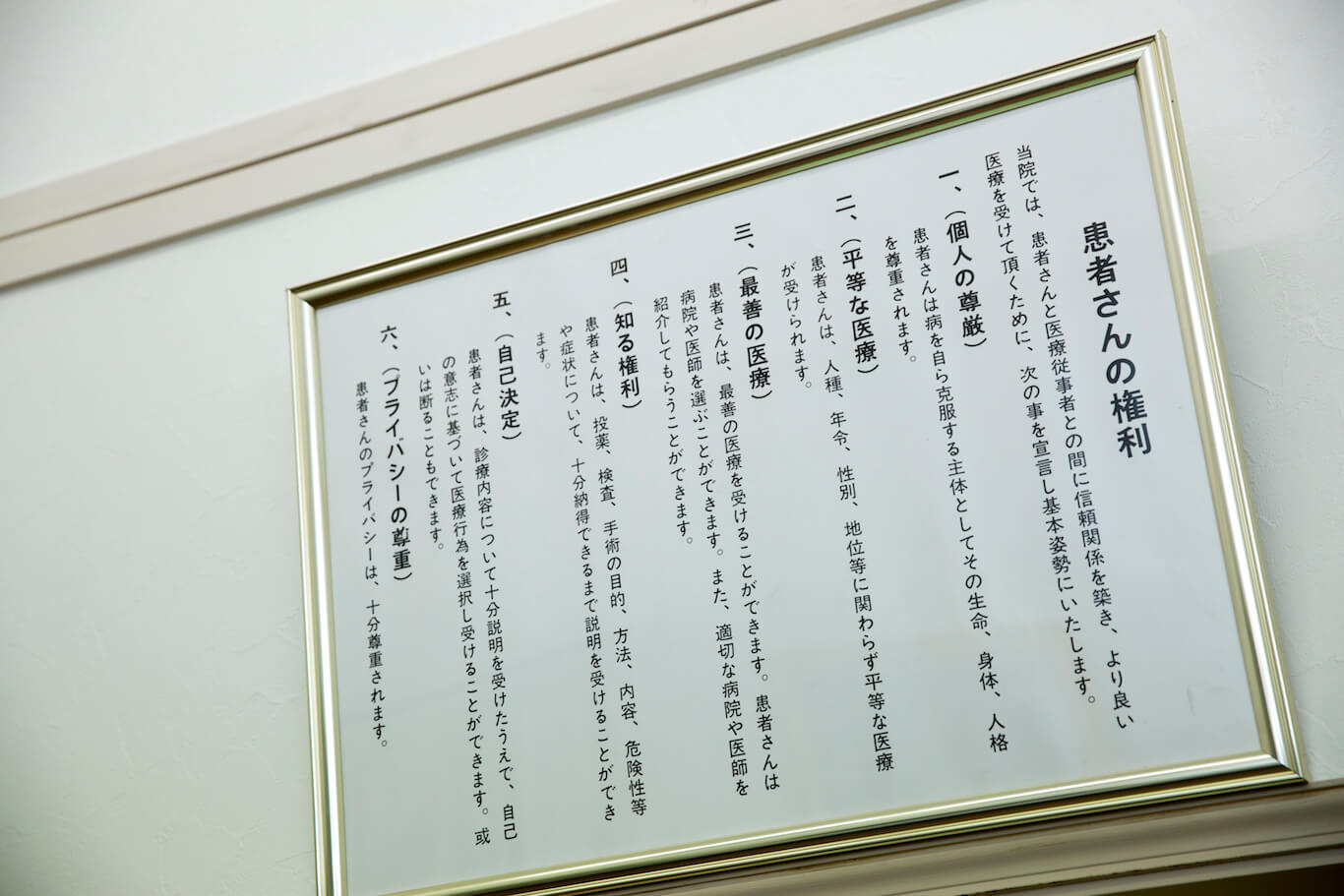

#01 待合ロビーの正面に大きく掲げている「患者さんの権利」が、私の医療の基本です

連載:ホスピスケアをムーブメントと捉え、 患者の権利が基本の在宅ホスピスケアに取り組む

2021.02.24

緩和ケア診療所・いっぽ理事長。医師:麻酔科医 専門:ペインクリニック、緩和ケア、在宅医療 群馬県在宅療養支援診療所連絡会会長、群馬大学医学部臨床教授、高崎地域緩和ケアネットワーク会長。1976年群馬大学医学部卒業。1987年群馬県ホスピスケア研究会の立ち上げ初代代表。1991年「ペインクリニック小笠原医院」を開設し在宅ホスピスケアに本格的に取り組み始める。2008年「緩和ケア診療所・いっぽ」と名称変更。地域緩和ケアの専門診療所として開院する。2017年 第69回保健文化賞受賞(主催:第一生命保険株式会社 後援:厚生労働省、他)

患者さんの権利を守る医療が、私の原点

私の医療の基本は、患者さんの権利を守る医療です。それは患者さんの利益にかなった、患者さんの意思に従った医療の提供を行うということです。

ですからクリニックの待合ロビーの、一番目立つところに大きく「患者さんの権利」を掲げています。

それと、診察室で患者さんが腰掛ける椅子は、通常よく見かけるような簡素な丸椅子ではなく、私の椅子と全く同じものです。

診察机も特注品で、患者さんと向き合って話ができるような形にしています。全て私の考えによるものです。

私が病院に勤務していた頃は、患者さんの権利はほとんど無視されて、黙って医師の指示に従って治療を受けていれば良いというパターナリズムが主流でした。

まずは、そこを変えなければならない。病院で患者さんや家族の悲劇を数多く見てきた私は、患者さんの権利を基本にした医療を立ち上げたいという思いから、このクリニックを開業しました。

患者さんの権利が置き去りにされている実態

最近は、患者さんの権利とかインフォームドコンセントなどの、医療倫理の概念が広まっているように見えますが、実態としては、以前とあまり変わっていないように思われます。

患者さんの権利が大切だと認識している病院のトップは多くいます。患者さんの権利を掲げている病院も多くあります。

しかし残念ながら現場の医師がそれを分かっていません。首をかしげたくなる医師は今も多くいるように感じます。

その結果として最近も、患者さんの権利を置き去りにした医師による医療事故が起きています。

患者さんの権利が遵守されていない病院などで働いている看護師の中には、理不尽な思いを抱いていたり、嘆かわしく思ったり、悔しい思いをしている人が大勢いて、そういう思いの看護師たちがこのクリニックには集まってきてくれます。

ですからこの方針は、クリニックの全スタッフが共有していて、現場でも徹底されています。

私は、患者さんにとって医者であれば誰でも構わないという存在ではなく、患者さんにとっては他の誰にも代えることのできない存在、相互の信頼関係で成り立つ医師と患者さんとの関係というものを、大切にしたいと思っています。

―患者さんの権利[ 在宅緩和ケア診療所 いっぽ ]―

-

個人の尊厳

患者さんは病を自ら克服する主体としてその生命、身体、人格を尊重されます。

-

平等な医療

患者さんは、人種、年齢、性別、地位等に関わらず平等な医療が受けられます。

-

最善の医療

患者さんは、最善の医療が受けることができます。患者さんは、病院や医師を選ぶことができます。また、適切な病院や医師を紹介してもらうことができます。

-

知る権利

患者さんは、投薬、検査、手術の目的、方法、内容、危険性等や症状について、十分納得できるまで説明を受けることができます。

-

自己決定

患者さんは、診療内容について十分説明を受けた上で、自己の意志に基づいて医療行為を選択し受けることができます。或いは断ることもできます。

-

プライバシーの尊重

患者さんのプライバシーは、十分尊重されます。

「緩和ケア診療所・一歩」が目指すもの

クリニック名「いっぽ」の名前にはいろいろな意味が込められていますが、例えば将棋の言葉に「一歩をおろそかにするものは、一歩に泣く」とあります。

常に小さなことを大切にするということで、それは私たちにとっては、患者さんの発する小さな言葉とか思いを見逃さないで受け止めていく。そういう視点を大切にするということです。

近代ホスピス運動の創始者で、医師で看護師でもあったシシリー・ソンダースが唱えたホスピスの5原則があります。

- 患者を一人の人格者として扱う。

- 苦しみを和らげる。

- 不適切な治療はしない。

- 家族を尊重してケアし、死別の悲しみを和らげる。

- チームワークによる働き。

私はこの5原則を一番大切にしています。

あえていえば、この5原則は、実際にはそうでない医療が如何に多いかという、医療に対するアンチテーゼでもあるのです。

森口敦 ドクタージャーナル東大生チーム・コーチ兼メンター