#01 開業医でも取り組めるアレルギー・呼吸器疾患治療のガイドラインを作りたかった

連載:NPO法人を設立し、アレルギー・呼吸器疾患の予防および診断・治療の普及に取り組む

2021.11.04

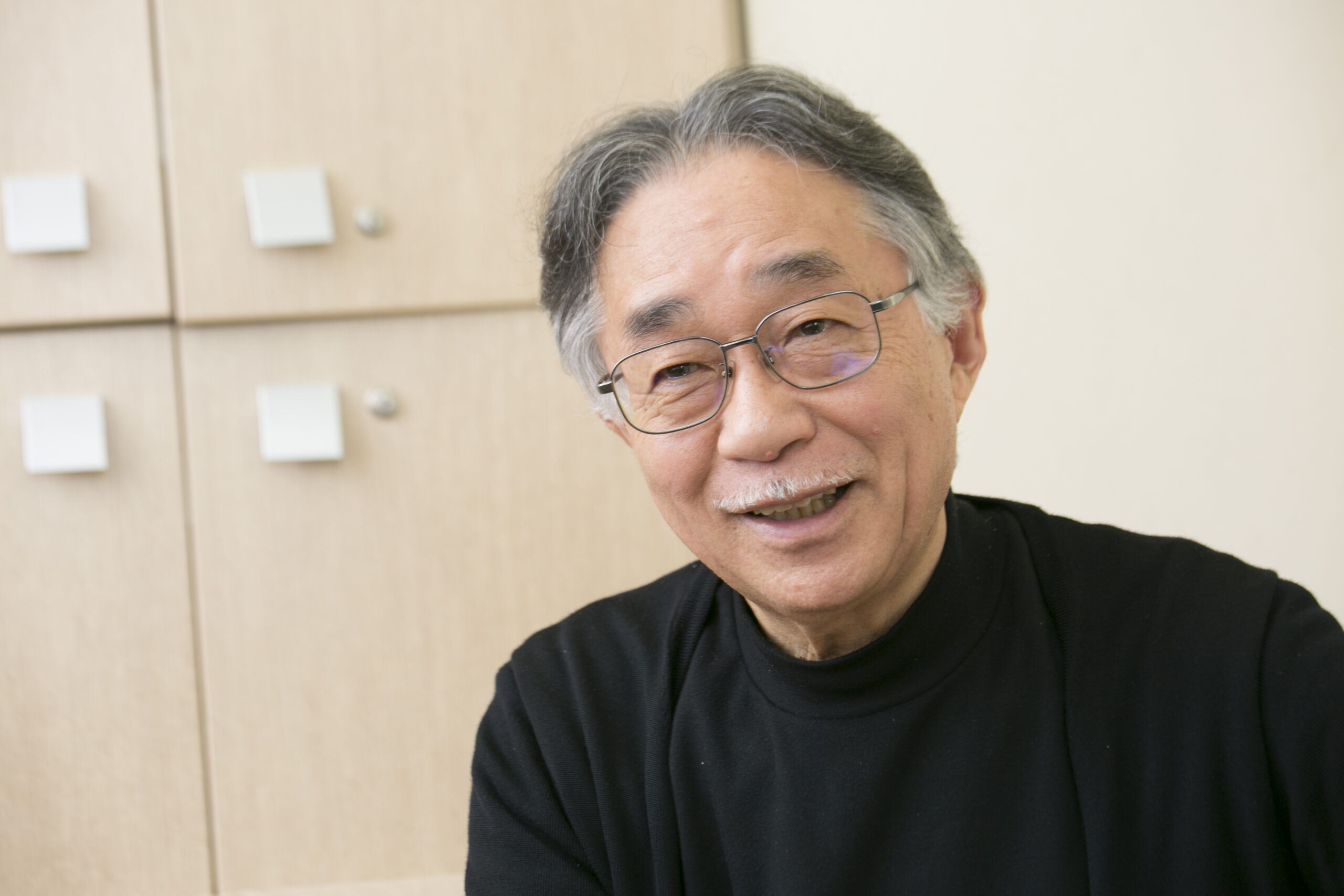

NPO法人東京アレルギー・呼吸器疾患研究所 副所長、常任理事。日本アレルギー学会認定指導医(専門医)、代議員。 神奈川県横浜市出身。1988年獨協医科大学卒業、同アレルギー内科 入局、1999年獨協医科大学呼吸器・アレルギー内科病棟 副医長、2002-2004年ロンドン大学キングスカレッジ校留学、2005年聖マリアンナ医科大学 呼吸器感染症内科 講師、2012年東京アレルギー・呼吸器疾患研究所 副所長(常任理事)

人と接する仕事がしたかった

私は、人と接する仕事を通じて多くの人の役に立ちたいと思いました。弁護士や教師の仕事も考えましたが、いろいろな人と分け隔てなく接し、その人達が苦しんでいる病気を治すお手伝いができる医師という職業に魅かれ医学部の道に進みました。

父は建設会社の経営者でしたが、私が跡を継がなかったので、両親には申し訳なかったと思っています。

そもそも最初は父の事業を継ぐつもりで進学高校の理科系を選んだのですが、途中から先述のように自分の方向性が変わり、進むべき道を高校3年生の時に工学部から医学部に決め直して医師を志しました。

今思えば、大分遅い進路決定でしたが、当時は両親も理解してくれましたので有り難く思ったことを覚えています。

医療レベルの不均衡、不公平の存在

私が医師として常々心掛けていることとは、一人一人の患者さんに真摯に向かい合い、少しでも早く病状を把握して、その人に合った診断ないし治療に結びつけてあげたいということです。

患者さんと向き合う中で、保険診療内で何をどう組み合わせていけば患者さんの病態を早くつかめるか、どの薬から投与すれば患者さんにとって最も効果的なのか、当然副作用も考慮しながら、より最善の治療を常に心がけています。

医師になって感じたことですが、全ての人が日本全国で同じ医療費を払っているにも拘らず、ある地域では医者不足や設備不十分のために適切な治療を受けられない、逆にある地域では最新の医療機器が配備され専門医がいて、良い治療を受けられるという不公平な実状があることです。

医療レベルの不均衡、不公平の存在は、患者さんにとって偶然良い先生に出会えたから治った、良い治療を受ける事が出来た、と言うような運、不運では済まされない深刻な問題です。

全国至る所で同じレベルの治療が出来る

私は、日本全国何処に住んでいても、どの患者さんをどの先生が診ても誰もが良い治療を受けられるよう、医療ネットワークや治療ガイドラインの普及を通じて、全国至る所で同じレベルの治療が出来るようにしていきたいと思うようになりました。

そのために一般臨床医でも現場で行えるような、アレルギー・呼吸器疾患に対するより良い治療法や検査方法を研究し提供していきたいと思っています。

今あるアレルギー疾患や呼吸器疾患のガイドラインに載っている検査や治療は非常に有用ですが、医療機器や保険診療の問題などもあって全ての開業医が活用出来るものではありません。

なかにはご自分の施設では出来ないからと最初から諦めてしまう医師もいます。しかし、せっかく各疾患のガイドラインが普及してきているのですから、さらにそれを臨床の現場で活用できるような一般臨床医向けのガイドラインも必要であると考えております。

一般臨床の場でも十分にアレルギー・呼吸器疾患の治療が出来る、診断に導く事が出来る、と言う事を実証して、開業医でも取り組める実用性のあるガイドラインを作りたいという思いが、NPO法人東京アレルギー・呼吸器疾患研究所を設立した1つの理由です。