#02 かかりつけ医は広く浅くの医療知識を身につけ、専門病院への紹介のタイミングが重要

連載:NPO法人を設立し、アレルギー・呼吸器疾患の予防および診断・治療の普及に取り組む

2021.11.11

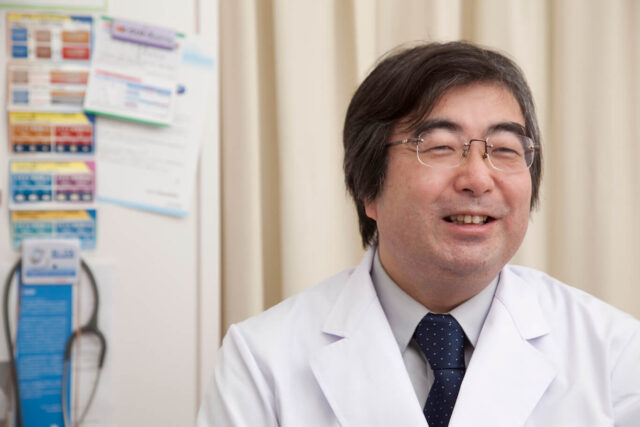

自分の力量を正確に捉え正しい見立てを行う

医療の細分化によって、診療科目はそれぞれの専門分野に分かれていますから、例えば消化器の得意な医師は消化器に関しては良い治療が出来ます。しかし他の分野(呼吸器疾患など)の患者さんを診た際には診断や治療に時間を要すということはよくあることと思われます。

一般開業医は、広く浅く病気の知識を身につけ、自分で治療可能な、またその施設で対応できる診療ラインを判断し、難渋する症例は迷わず専門病院に紹介する、と言う仕組みが出来ると、重症化する患者さんは少なくなります。

開業医の一番の役目は、ご自分の施設でどの程度までの診療が可能なのか、専門分野に関しても自分はどこまで出来るのかを十分に認識して、患者さんと向き合い、出来る限り早い時期に治療方針を決めることだと思います。

自分の力量と設備状況を把握した上で、目の前の患者さんに対応できるか、あるいは早期の段階で専門病院などに紹介するかの判断が出来ることが優れた開業医だと思います。

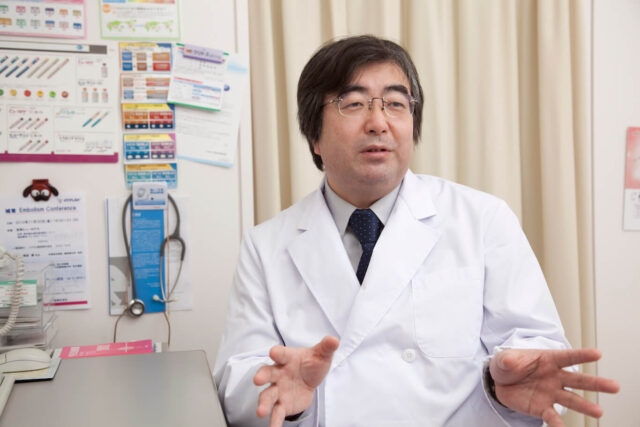

自分の専門分野では、スキルを高める努力を

大学病院に勤務していた時の経験ですが、地域のクリニックの先生が受診患者さんに対して、治療をとことん引っ張って、試行錯誤した挙句に、良くならないからということで大学病院に送ってくるケースが結構ありました。

そのような場合の中には、病気も既に随分進行して重症化しており、完治するのに大変な時間と労力がかかってしまうという事が多くありました。一般臨床医にとっては、重症化する前の、早めの判断が最も大切なのです。

開業医にとっては、医療と経営の両立は大変な労力を要し、学会や研究会に参加することも難しいと思われます。

開業医の診療においては広く浅くの知識が求められますが、あらゆる疾患に対しての勉強は困難だとしても、少なくとも自分の専門分野に関してだけは、スキルを高める努力をし続けて頂きたいと常々思っています。

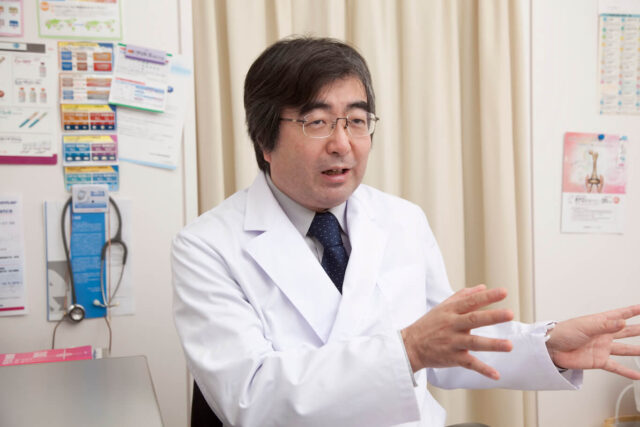

特に秀でた専門科目をもつ事が必要

これからの時代、患者さんを増やすためには、特に秀でた専門科目をもつ事が必要と考えます。

何に優れた治療を行えるのか、例えば内科全般であっても、その中でも特にアレルギーが強いのであれば、アレルギー科を標榜し、アレルギーに関しての専門的な診療を行えば、アレルギーで困っている患者さんは集まって来るでしょう。

また、循環器や消化器など1つでもスキルアップしたものを持っていないとこれからの開業医は厳しくなるかと思います。

大学病院や公立病院側もそのような専門の先生と上手く連携を取る事で、病院の混雑緩和の解消にも繋がると考えます。

開業医に対しても専門医を選べる仕組み

病診連携などの医療連携においては、大学病院や大病院では診療科目が細分化されているので、患者さんにとっても自分がどの科目で受診したら良いか分かりやすいのですが、開業医の場合、たとえば内科全般といっても、その先生が実は何が専門なのかは患者さんには分かりません。

大学病院などが情報も与えず、患者さんにまずは開業医で診て貰って下さいというのは、些か傲慢で無責任な扱いではないかと感じます。

本来であれば、呼吸器疾患であればここの施設に、循環器疾患であればこの先生にとか、医療連携として、そこまできめ細かなネットワークを引かなければならないと思います。

大病院では診療科目を細分化することで結果的に患者が診療科を選べることが出来ています。

同じように専門医を必要とする患者が、開業医を選べる仕組みを作ることも必要ではないでしょうか。

何でもかんでも最初は開業医に診て貰えと言うシステムでは、結果的に取り残されてしまう患者が多くなることが懸念されます。

![[がん治療の現状と課題]放射線治療の課題、秋元先生の取り組み #03](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/02/06e0d7d2282c5b5f17ff718a92ca8b70-80x80.png)

![[がん治療の現状と課題]患者の懸念、医療制度の課題 #02](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/01/f921745e9e011d0f14238fc3803310b9-80x80.png)

![[がん治療の現状と課題]日本最大のがん治療センターから #01](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2023/12/44cbbfe318163c500ed08498f8d602c8-80x80.png)

森口敦 ドクタージャーナル東大生チーム・コーチ兼メンター