#01 核酸医薬とは ーーsiRNAの基本原理と優位性

2025.05.31

従来の薬では届かなかった領域にまでアプローチできる“核酸医薬”は、これまで治療が難しかった病に、新たな希望の扉を開こうとしています。

なかでも、siRNA(エスアイアールエヌエー)と呼ばれる核酸医薬は、細胞の中でタンパク質が作られる際に使われる “ 設計図 ” に目をつけて、その途中のステップを止めてしまうという仕組みの薬剤です。現在は高コレステロール血症や遺伝性の希少疾患に対して用いられています。

核酸医薬研究の第一人者である程先生が核酸医薬の一種であるsiRNA(エスアイアールエヌエー)医薬品について語る本連載、1記事目となる本記事は、siRNAの基本原理や優位性についてです。従来の治療に比べてどんなふうに「狙って効く」のか、程先生が語ります。

取材協力:程久美子先生

- 東京大学 大学院理学系研究科 生物科学専攻 特任助教授(2002-2006)

- 東京大学 大学院理学系研究科 生物科学専攻 准教授(2006-2014)

- 東京大学 大学院新領域創成科学研究科 情報生命専攻 准教授(2006-2014兼任)

- 東京大学 大学院理学系研究科 生物科学専攻 准教授(2014-2024)

- 東京大学 大学院新領域創成科学研究科 メディカル情報生命専攻 准教授(2014-2024兼任)

- 東京理科大学 客員准教授(2023-2024)

- 株式会社ANRis CTO兼技術顧問(2023-)

- 東京理科大学 客員教授(2024-)

- 東京科学大学 総合研究院 核酸・ペプチド創薬治療研究センター(TIDEセンター) 特任教授(2024)

- 東京科学大学 総合研究院 TIDEセンター センター長・特任教授(2025-)

核酸医薬とは

そもそも核酸医薬とはどのような医薬品なのでしょうか。国立医薬品食品衛生研究所のホームページでは以下のように定義されています。

核酸医薬とは…オリゴヌクレオチドを有効成分とし、タンパク質に翻訳されることなく薬効を発揮する化学合成医薬品

国立医薬品食品衛生研究所HP(https://www.nihs.go.jp/mtgt/section2.html)より

医学や薬学に精通していない人であれば、この文章だけで核酸医薬を理解するのは難しいでしょう。このことを理解するには、生命が体内でタンパク質を作る基本原理「セントラルドグマ」を理解しなくてはなりません。

セントラルドグマ

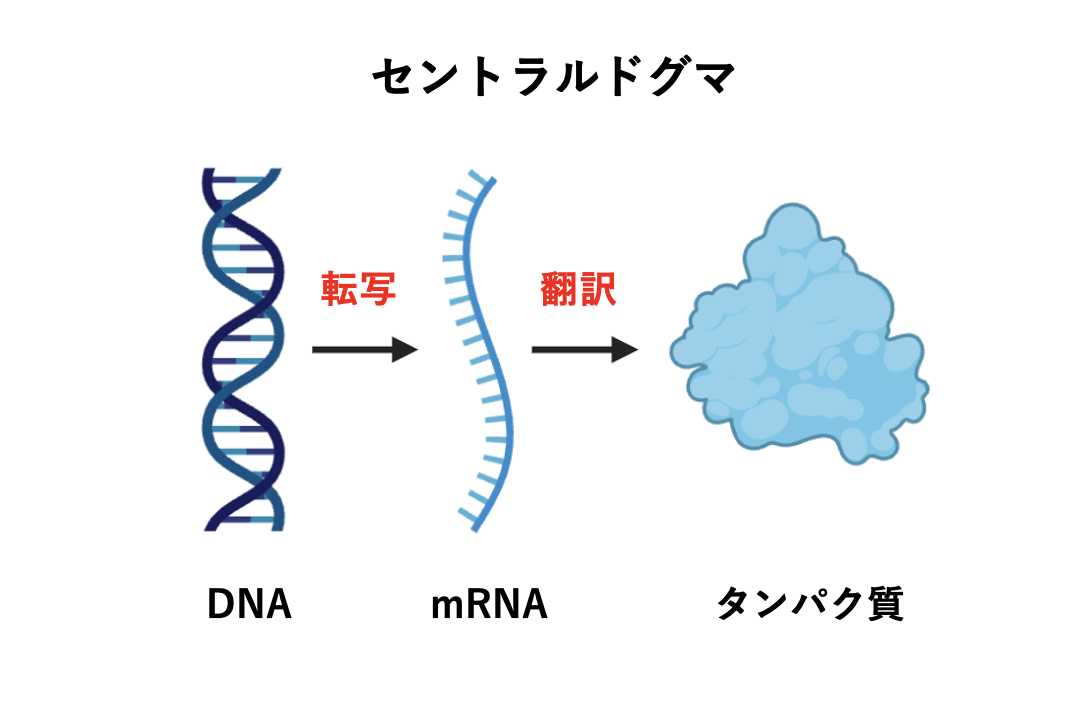

セントラルドグマとは、DNAからタンパク質が作られるまでの、生命の基本的な情報伝達の流れを表した概念です。

具体的には、以下のようになります。

- DNA(デオキシリボ核酸): 遺伝情報の設計図。細胞の核の中にあり、遺伝子の本体といえる。

- RNA(リボ核酸): DNAの情報をコピーして、タンパク質を作るための「伝言役」。

- タンパク質: 体を作る材料であり、様々な生命活動を担う重要な分子。

セントラルドグマのプロセスは、大きく分けて2つの段階があります。

- 転写: DNAの情報がRNAにコピーされる段階。DNAの特定の部分(遺伝子)がRNA の一種であるmRNAに写し取られる(DNA → mRNA)。

- 翻訳: mRNAの情報をもとに、タンパク質が作られる段階。mRNAの情報がリボソームという場所で読み取られ、アミノ酸が結合してタンパク質が作られる(mRNA → タンパク質)。

つまり、DNAに書かれた遺伝情報が、mRNAを介してタンパク質という形に翻訳され、生命活動を支えているということです。

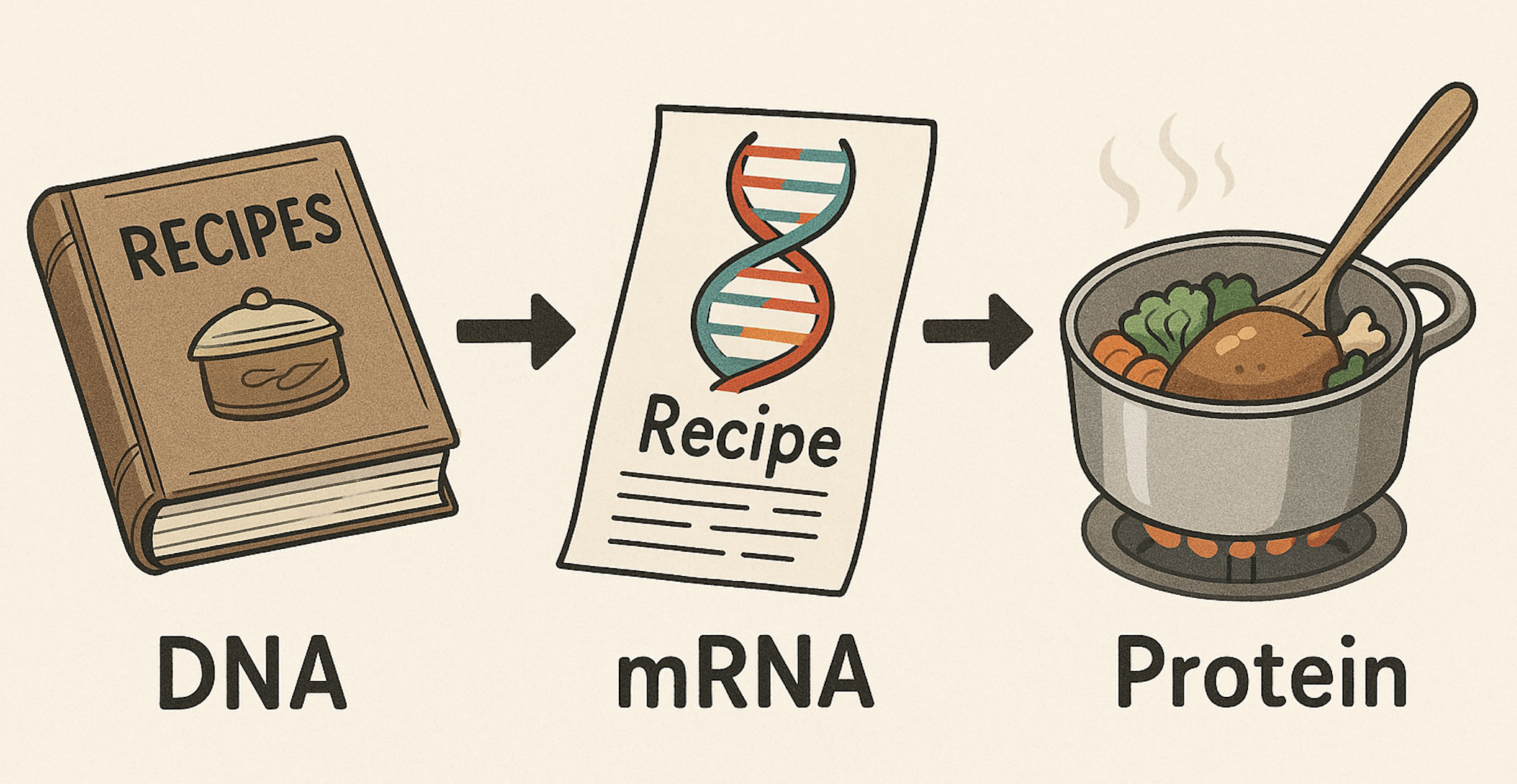

これは料理を作ることに例えると理解しやすいと思います。

DNAは「レシピ本」、mRNAは「メモ書きのレシピ」、タンパク質は「料理そのもの」です。

まず、細胞の中には「DNA(レシピ本)」が大切に保管されています。これはすべてのレシピ(遺伝情報)が載った、誰にも見せたくないような貴重な原本です。

料理を作るときには、いちいち重たいレシピ本を持ち出すのではなく、必要なページをコピーしてキッチンに持っていきますよね。このコピーがmRNA、つまり「メモ書きのレシピ」です。これをもとに、実際にキッチンで「料理(タンパク質)」が作られます。

つまり──

- DNA:レシピ本(原本)

- RNA:コピーしたレシピ(メモ書き)

- タンパク質:完成した料理

という流れになります。

ここで最初に触れた核酸医薬の定義をもう一度見てみましょう。

核酸医薬とは…オリゴヌクレオチドを有効成分とし、タンパク質に翻訳されることなく薬効を発揮する化学合成医薬品

国立医薬品食品衛生研究所HP(https://www.nihs.go.jp/mtgt/section2.html)より

オリゴヌクレオチドとは核酸(DNAやRNA)のことです。核酸は本来セントラルドグマという生命の基本原理に従ってタンパク質へと翻訳されますが、核酸医薬で用いられる核酸は、タンパク質に翻訳されることなく、核酸のまま薬効を発揮します。他の多くの薬剤はタンパク質や小さな有機分子として体内で作用するのに対し、核酸医薬は核酸として作用するというのが、核酸医薬の大きな特徴です。

siRNA医薬品とは

siRNA医薬品は核酸医薬の一種です。siRNA医薬品はsmall interfering RNA(siRNA)という核酸を用いています。

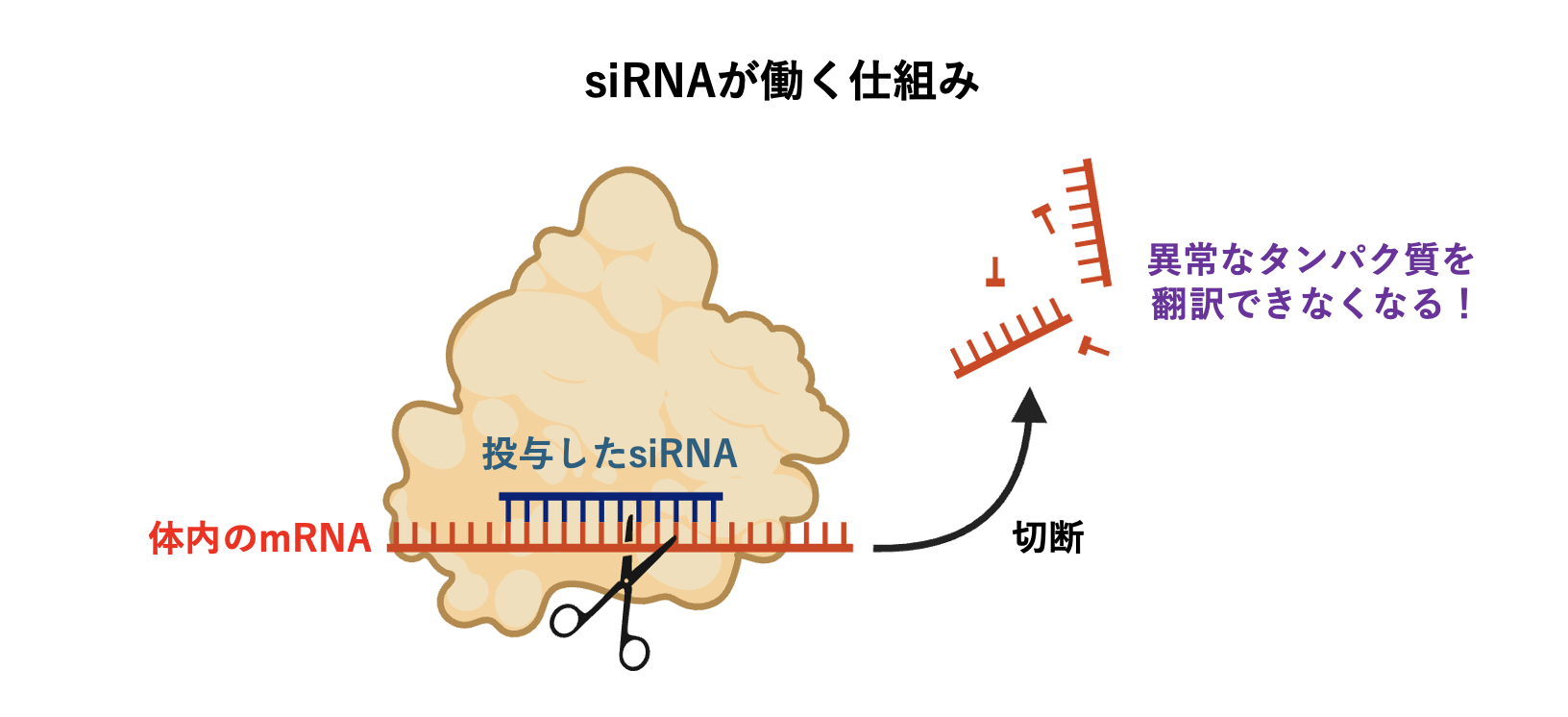

セントラルドグマに従って生成されるタンパク質が異常だと、それが病気につながる場合があります。siRNAはセントラルドグマの過程で、特定のmRNAをこわすことでタンパク質の翻訳を妨害する役割を果たします。すなわち、異常なタンパク質が翻訳されないように、前段階のmRNAを切断するのがsiRNAです。

現在、siRNA医薬品は遺伝性の希少疾患によく使われています。

※1 国立医薬品食品衛生研究所HP「日米欧のいずれかで承認された核酸医薬品」(https://www.nihs.go.jp/mtgt/pdf/section2-1.pdf)より

※2 2025年4月現在での日本での承認年

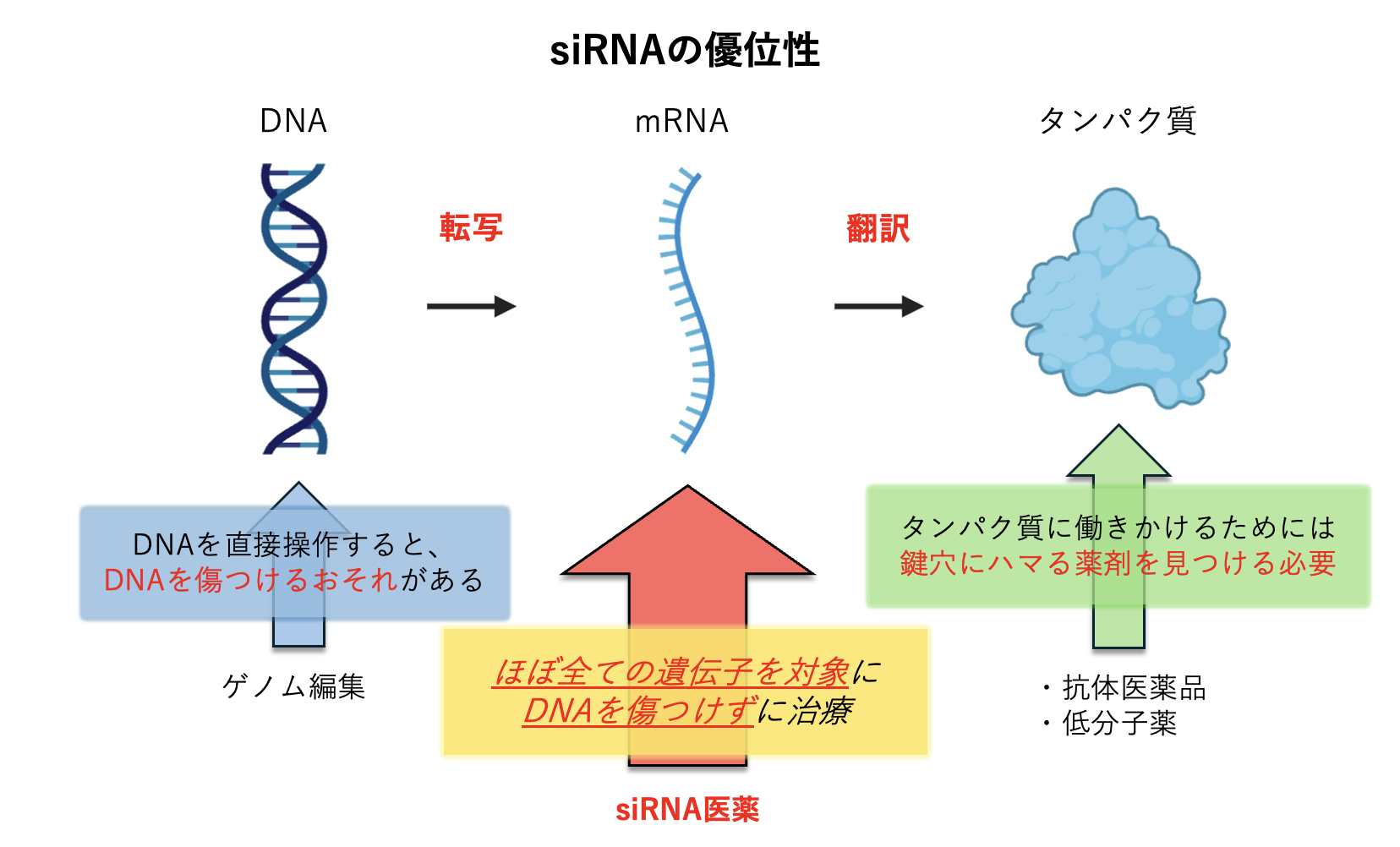

siRNAの優位点

ではなぜ、このような仕組みの薬剤が注目されているのでしょうか。他の薬剤に比べてどのような優位性があるのかを見ていきましょう。

1.ほぼ全ての遺伝子を標的にできる

siRNAはほぼ全ての遺伝子を標的にできます。その詳細を説明します。

[高い標的特異性]

siRNAは、特定の遺伝子のmRNA配列に対して非常に高い特異性を持ちます。20塩基程度の短い配列で設計されるため、ほぼ全ての遺伝子に対して特異的なsiRNAを作製することが可能です。98.5%の遺伝子を標的にできることが明らかになっています。

[タンパク質の構造に依存しない]

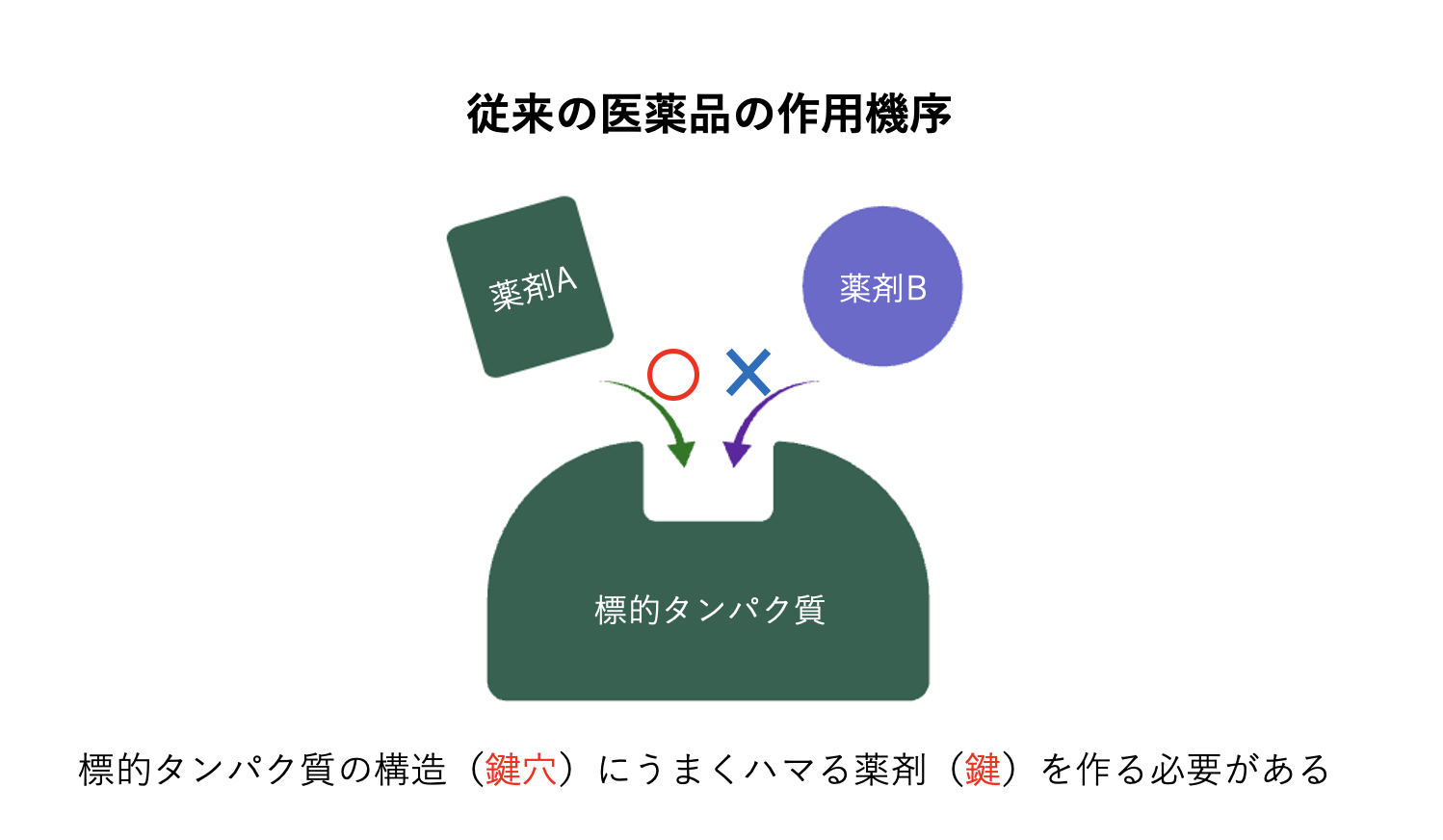

従来の低分子医薬品や抗体医薬品は、タンパク質の特定の構造部位に結合することで効果を発揮します。このことは、鍵と鍵穴の関係でよく表されます(下図)。タンパク質の立体構造(鍵穴)にハマる薬剤(鍵)を投与することで、そのタンパク質の働きを抑制(もしくは促進)します。

そのため、タンパク質の構造が複雑であったり、特定の結合部位がない場合には、「鍵穴に合う鍵」が見つからず、薬剤の開発が困難になります。しかし、siRNAはmRNAの配列を標的とするため、タンパク質の立体構造に依存せず、ほぼ全ての遺伝子を標的にすることができます。

さらに、タンパク質をコードしないにもかかわらず、細胞機能に悪影響を及ぼすRNA領域が存在することも知られています。このような従来の医薬品では標的とできなかった領域に対しても、siRNAは作用できるため、治療の幅を大きく広げる可能性を持っています。

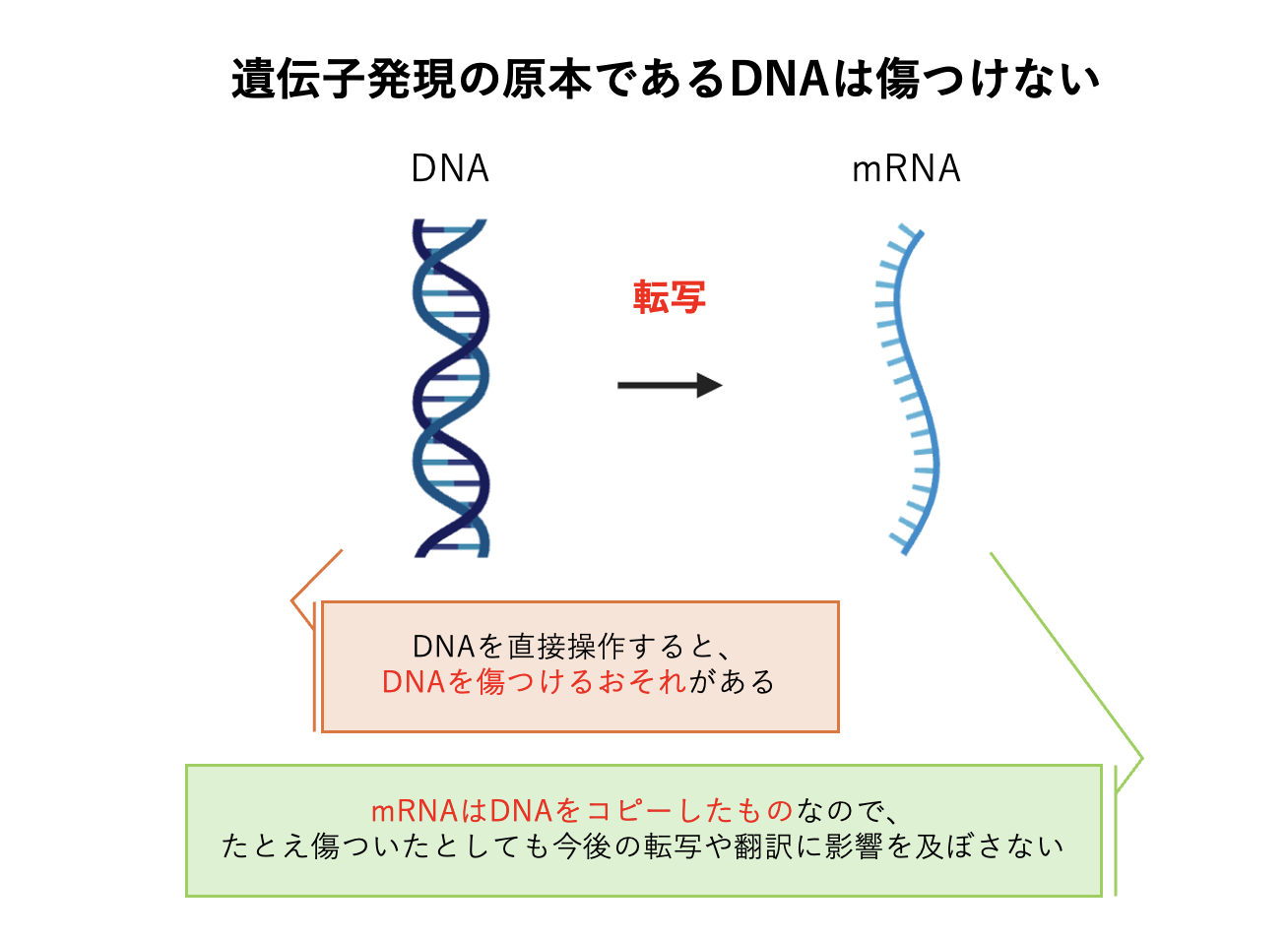

2.DNAを傷つけない

siRNA医薬品の大きな利点の一つに、DNAを直接傷つけないという点があります。これは、治療の安全性を担保する重要な特徴です。

siRNAは、遺伝子の情報を伝えるRNAに作用します。具体的には、タンパク質が作られる過程で、異常なタンパク質を作る設計図であるmRNAを切断します。これにより、異常なタンパク質の生成を未然に防ぎます。

一方、DNAは遺伝情報の本体であり、細胞の核の中に存在します。siRNAはDNAに直接作用するのではなく、細胞質内でmRNAに作用するため、DNA自体を傷つけることはありません。

このことは、遺伝子治療などと比較すると、非常に安全性が高いと言えます。遺伝子治療では、DNAを直接操作するため、意図しない遺伝子の変異や損傷のリスクが伴います。しかし、siRNAはDNAを傷つけることなく、mRNAレベルで作用するため、このようなリスクを大幅に軽減できます。

すなわち、siRNAは

- ほぼ全ての遺伝子を標的にできること

- DNAを傷つけないこと

を両立しているという点で優れています。

<東京科学大学 核酸・ペプチド創薬治療研究(TIDE)センター>

ホームページ:https://www.tmd.ac.jp/tide/

![[がん治療の現状と課題]放射線治療の課題、秋元先生の取り組み #03](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/02/06e0d7d2282c5b5f17ff718a92ca8b70-80x80.png)

![[がん治療の現状と課題]患者の懸念、医療制度の課題 #02](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/01/f921745e9e011d0f14238fc3803310b9-80x80.png)

![[がん治療の現状と課題]日本最大のがん治療センターから #01](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2023/12/44cbbfe318163c500ed08498f8d602c8-80x80.png)

森口敦 ドクタージャーナル東大生チーム・コーチ兼メンター