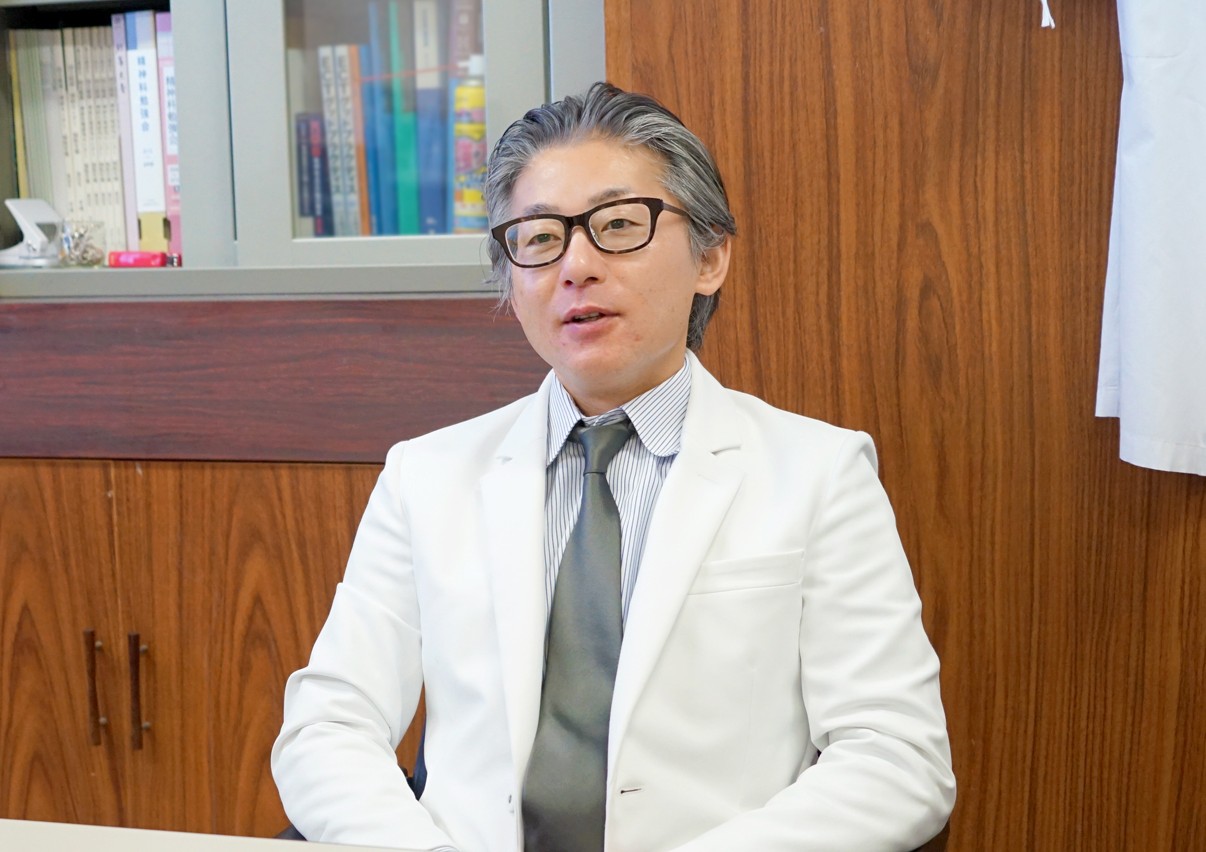

[がん治療の現状と課題]放射線治療の課題、秋元先生の取り組み #03

連載:[がん治療の現状と課題]日本最大のがん治療センターから

2024.02.10

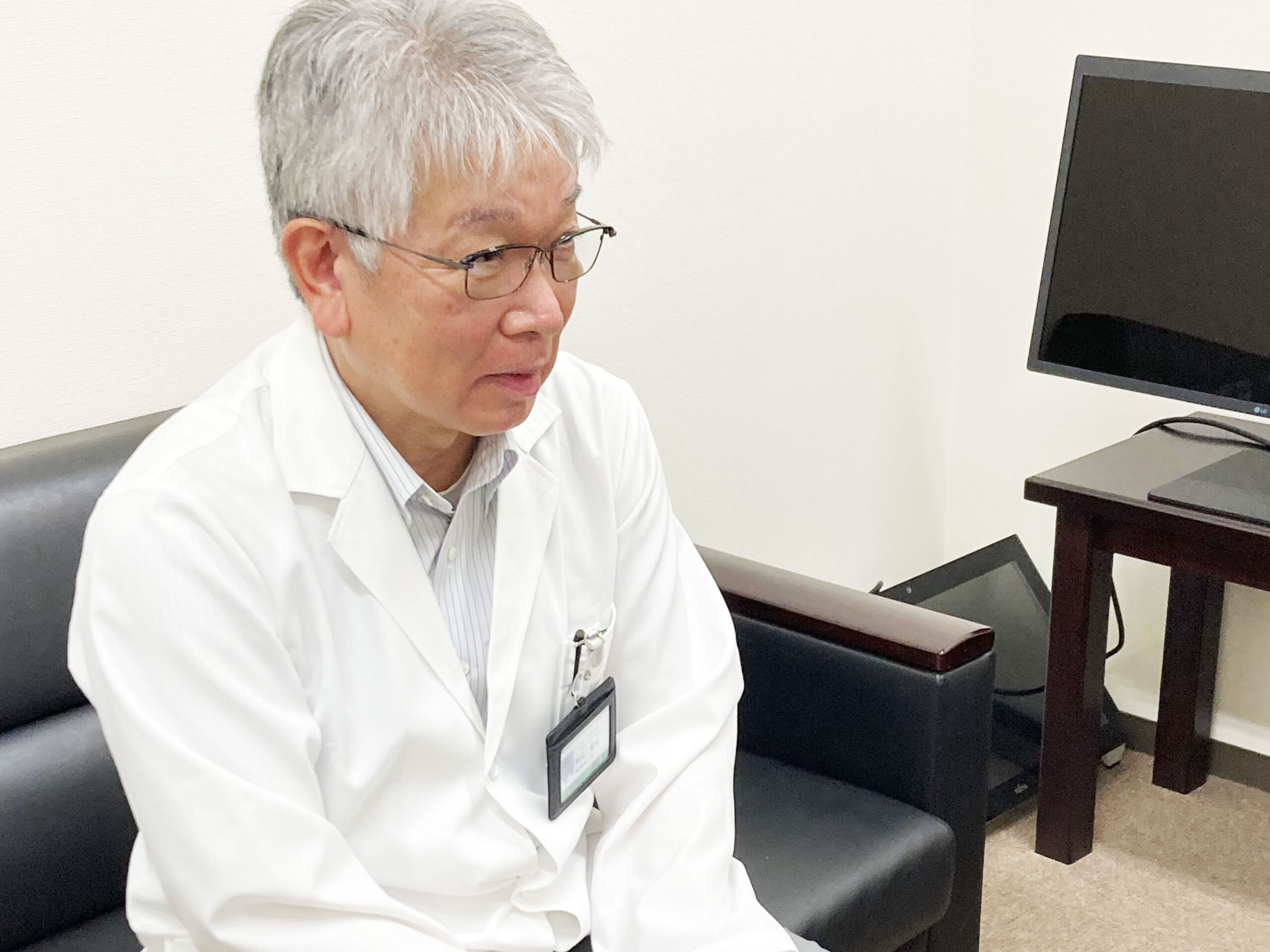

放射線治療の先駆者である秋元先生にお話を伺う本連載、最後の記事となる本記事では、日本の放射線治療の課題と進行中の研究や試験、さらに秋元先生の思いを伺います。

――医療者の立場から感じる放射線治療の難しさはありますか?

まず、放射線治療に関わる医療者は私のような医師のほかに、医学物理士と放射線技師さんもいます。この3者が揃っていないと、高精度の治療を提供することはできません。日本では、特にコンピューターの最適化を図る医学物理士さんが欧米に比べると圧倒的に少ないという課題があります。先ほど言ったように、設備自体は日本に1000台近く広がって十分にあるんですが、それに見合う専門家がいません。

私がアメリカのヒューストンに留学していた時には、設備はもちろん20〜30台くらいありますし、加えて専門家も十分にたくさんいました。それが可能だったのは、専門家を雇用する体制が病院側に整っていたことにあります。日本に帰ってきたとき、日本はもちろん全く欧米に及んでいませんでした。ふとアジアを見渡すと、欧米に近いシステムが整っていたのは、韓国、タイあたりです。日本も近年少しづつ人的リソースを増やしてきていますが、そこは病院自体や保険システムといったものが伴ってくる必要があると感じています。

――専門家が少ないのは、ポストの問題と同時に教育の枠が少ないという事情もあるのでしょうか?

いえ、工学的な知識を学んだ方であれば医学物理士になることができます。当センターでも2〜3年前に医学物理士の育成コースを作ったのですが、理学部や工学部の卒業生が思う以上に集まったんですよ。だから基本的な教育ではなく、雇用側の問題と考えられます。

――年々放射線治療を選択する患者数が増加傾向にある背景は、そのリソースの問題が改善してきた結果と言えるのでしょうか?

いえ、それは別の理由だと思います。放射線治療の説明をそもそも受けているかいないかというところが大きいというのが個人的な意見です。日本は外科手術が主流だった時代が長かったため、そもそも選択肢として上がってくるようになったことが、患者数の増加につながったと考えています。

――最終的に、放射線治療は日本でも欧米のように普及してくるのでしょうか?

もう一つ感じているのが、日本人と欧米の国民性の違いです。日本人は治癒率を非常に大切にする傾向がありますが、欧米の方がやや治療後のQOL、食事やお酒を楽しめることなどを大切にする傾向が強いと感じます。その意味で、日本ではやや治癒率の高い外科手術を、欧米では治療後のQOLが高い放射線治療を選択する傾向があるのかもしれません。

これを踏まえると、日本でも欧米と同じ割合の患者さんが放射線治療を選択するようになる必要はないと思います。個別の患者さんが、自分にとって最適な治療を受けられればそれでいいんです。問題は欧米との差があるということではなく、個別最適な治療が選択されていないケースがあればそれを除く必要があるというところにあります。

――現在進行中の研究や先進医療についてはいかがでしょうか。

現在は先進医療Bの括りで粒子線の試験を2つ進めています。一つは肝臓がんで手術と陽子線を比較するという臨床試験で、もう一つは陽子線治療の中でも特に強度変調放射線治療の評価をするという試験です。先進医療なのでAMEDから研究費のサポートを受けながら進めています。

もう一つは、先ほどお伝えしたモデルベースドアプローチの考え方を導入していくための研究です。

――先進医療の二試験について、これまで進められてこなかったのはなぜなのでしょうか?

これまで粒子線は先進医療だったので、先進医療の中で臨床試験を行うのが難しいということに原因があります。たとえば、先にお話しした肝臓がんにおける手術と放射線治療の比較試験については、患者さんが受ける治療をくじ引きで決めるわけではありません。そもそも手術は保険適用なので患者さんは3割負担で、陽子線治療は全額負担ですから、患者さんが最終的には判断する必要があります。その上で、手術した患者さんと陽子線治療をした患者さんのデータを用いて、背景因子を揃えて同等性を検証するということになります。その条件では、100人以上の患者さんを集めてきて検証しなければならないというサンプル数の問題があり、これまでは難しかったのだと思います。

臨床試験をするための資金はAMEDに申請するんですが、この採択率は20%程度と低く、競争が激しいという背景もあって、臨床試験はそう簡単ではありません。

――秋元先生が主導して、放射線治療の検証や発展を進められているということですね。秋元先生が放射線治療をご専門にされた理由を伺ってもよろしいですか?

私が専門を決めたころ、放射線治療はまだ非常にシンプルな治療法でしたし、がん治療の中心にもありませんでした。だから今放射線治療を選択する学生さんとは違う理由だったと思います。

私が診療科を考えていた時は、20年後にも残っている疾患を専門にしたいと思っていました。これからがんも増えてくるだろうし、20年後にがんの患者さんが増えてきた時に、それを専門にしていればいろいろな経験を積んで治療に取り組んでいけるという考えがありました。その意味で、実は心臓の疾患も迷っていたんです。患者さんの数としては少ないですが、先天的な病気もあってきっと無くならないんだろうなと思ったことが動機でした。

もう一つの理由は、放射線の治療であれば広い部位で子供から高齢者まで診ることができることです。例えば肺や耳鼻科は、該当部位の周辺しかみないですよね。一方放射線治療は色々な部位を見られる。色々な症例に対して、いろいろな選択肢を持って治療に取り組めるというのも良いと思いました。

こうして振り返ると、当時の考えは漠然としていました。やりがいのあることをしたいというイメージです。それに比べて今は、もっとクリエイティブに取り組めているかもしれません。

――今放射線治療に取り組まれる上での思いや、今後目指すところはどこにありますか?

長年経験を重ねるうちにハードルを感じたりもしていて、なかなか難しいですね。近年思うのは、放射線治療が進歩してきて、良い技術になってきたことと、その一方で優れた技術を評価するシステムがあまりできていないということです。粒子線の治療も、いまだに受けられるべき患者さんが受けられていないというようなことが日本にはある。リソースの配置なども見渡して、そうした課題をよくしていければと思っています。

若い人たちを見ると、いろいろな研究に励んでいて、どんどん進歩しているんですよね。だから私はもっと、全体の配置とかシステムの部分にコミットできればいいなと思っています。それが、今進めている研究の動機にあたるんだと思います。

あとがき

がんは身近な病気でありながら、治療選択肢が多く、研究の速度も速く、統一的に把握することが難しい疾患だと感じます。本記事では放射線治療に焦点を絞り、その位置付けや現状を伺うことでがん治療の今をお聞きしました。コンピューター技術の発展と患者へのリーチによって、3大治療としてがん治療の柱となってきた放射線治療。現場の実感から、大枠としての治療方法は成熟してきた一方、コンピューターでの処理など技術的な面や人的リソースといった課題がまだ残されていることが見えてきました。患者さんに個別最適な治療を提供するために、放射線治療の発達、ひいては医療体制の前進が望まれています。

<国立がん研究センター 東病院>

ホームページ:https://www.ncc.go.jp/jp/ncce/index.html

所在地:〒277-8577 千葉県柏市柏の葉6-5-1

TEL:04-7133-1111(代表)

![[がん治療の現状と課題]患者の懸念、医療制度の課題 #02](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/01/f921745e9e011d0f14238fc3803310b9-640x320.png)

![[がん治療の現状と課題]放射線治療の課題、秋元先生の取り組み #03](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/02/06e0d7d2282c5b5f17ff718a92ca8b70-640x320.png)

![[がん治療の現状と課題]日本最大のがん治療センターから #01](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2023/12/44cbbfe318163c500ed08498f8d602c8-640x320.png)

森口敦 ドクタージャーナル東大生チーム・コーチ兼メンター