#02 認知症の人を苦しめるのは“視線の病”

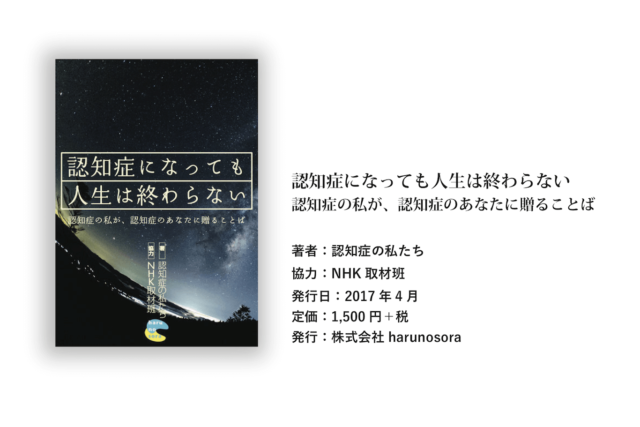

連載:認知症になっても人生は終わらない。認知症の私が、認知症のあなたに贈ることば

2021.02.03

医師の役割を見直してみませんか?

私は、曽根勝さんの妻、重美さんがよく通っているという図書館を一緒に訪ねたときのことが忘れられません。重美さんは、認知症に関する本が置いてあるコーナーに行って、それを手にとって見せてくれました。

「徘徊が始まります」「暴力をふるうようになります」「妄想が出てくるかもしれません」と書いてありました。

これを書いたのは、他ならぬ専門職、おそらくは認知症の専門医と呼ばれる人たちです。医師の前に現れる人(患者さん)たちは、確かにそのような行動を示すかもしれません。

その一方で、こうした偏見に苦しみ、医師の前に行くことさえためらっている人たちが世の中にはたくさんいるのです。

読む人の気持ちをまったく考えていないばかりか、正確な情報を伝えていない “認知症の専門書”の数々が世の中に出回っているのです。

専門職が知っている・伝えているのは、認知症の一つの側面でしかありません。

これからは、認知症のことを認知症の人に教わることが何より必要です。

認知症の人はいまや高齢者の6人に1人。認知症は特別なことではなく、認知症になってからの人生をいかに豊かにするか、その支援にこそ、専門職の腕の見せ所があると思うのです。

認知症を、医学的な所見からのみ見ることにどれだけの意味があるでしょう。

これからも、その方は認知症とともに生きていかなくてはなりません。

今、目の前にいるその本人は、まさに新たな人生のスタートラインに立っているのです。そのような見方に立って認知症の人に接して欲しいと切に願います。

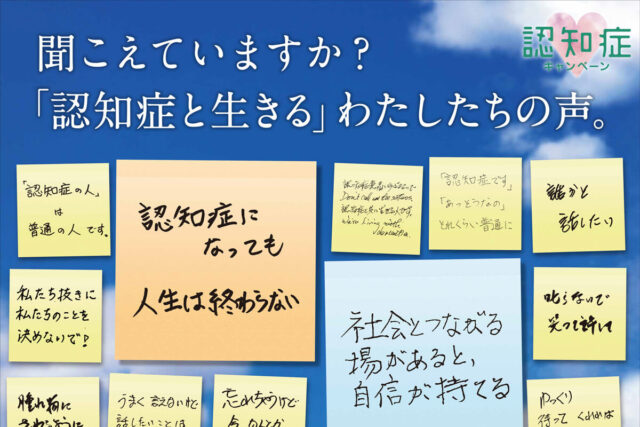

「視線の病」というとらえ方

NHKディレクターの川村雄次氏は、認知症の人を苦しめるのは“視線の病”だと言っています。

視線とは、認知症の人を診る目線のこと。病気や症状そのものではなく、世の中の見方、自分の中にある偏見などによって生み出されるのが、認知症という病であると言っているのです。

この理解からいくと、認知症は、患者の病ではなくて、もはや、“社会の病”ということになります。

この社会に生きる私たちは、否応なく、この“病”を生み出す側になる可能性を持っています。とりわけメディアで働く人間は注意が必要です。

認知症を十把一絡げに扱い、「介護は大変だ」「運転が一律に危険」などと断定的に伝えがちです。また、「徘徊」や「暴力」という言葉を認知症のイメージと結びつけて報道したりもします。

なお、医師の方たちにお伝えしたいのは、これまでの偏った認知症の姿は、医療・介護の専門職によってつくられてきた面もあるということです。

「認知症=何もわからなくなる」「認知症=人生の終わり」というイメージ。それは、そのような状態を目の当たりにした専門職らが繰り返し本人や家族、社会に伝えてきたからです。

今やそうしたイメージははっきりと間違いであると言えます。

昨今、認知症の専門クリニックには、異変を感じた本人がひとりで受診に訪れるケースが多くみられます。認知症とともに人生を歩んでいく、そんな人たちがたくさんいるのです。

認知症になっても人生は終わらない―――――。

この本が、認知症になった人たちやそれを支える人たち、そしてこれから認知症になるかもしれない私たちにとって、傍らにおいて人生の伴走者となる、そんな役割を果たして欲しいと願っています。

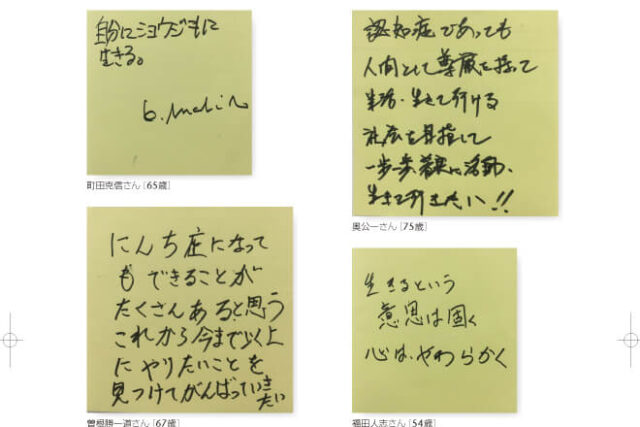

執筆者とタイトル

- [奥公一]認知症になったあなたに伝えたいこと

- [町田克信]周囲に思いを伝える事が大切

- [大城勝史]日々、奮闘中!

- [樋口直美]症状とあなたの価値は無関係です

- [曽根勝一道]私だから言えること、私しか言えないこと

- [村山明夫]「上を向ういて」と口ずさみながら歩きます

- [丹野智文]認知症になってよかったなと思える時がある

- [福田人志]これで生きていけるよ

- [鳥飼昭嘉]私が認知症とは思っていなかった

- [平みき]すぐに介護が必要なわけではありません