残された人生のナビゲーターとしての在宅医

連載:【在宅医療経営】患者さんも医療従事者も幸せになる在宅医療

2023.10.26

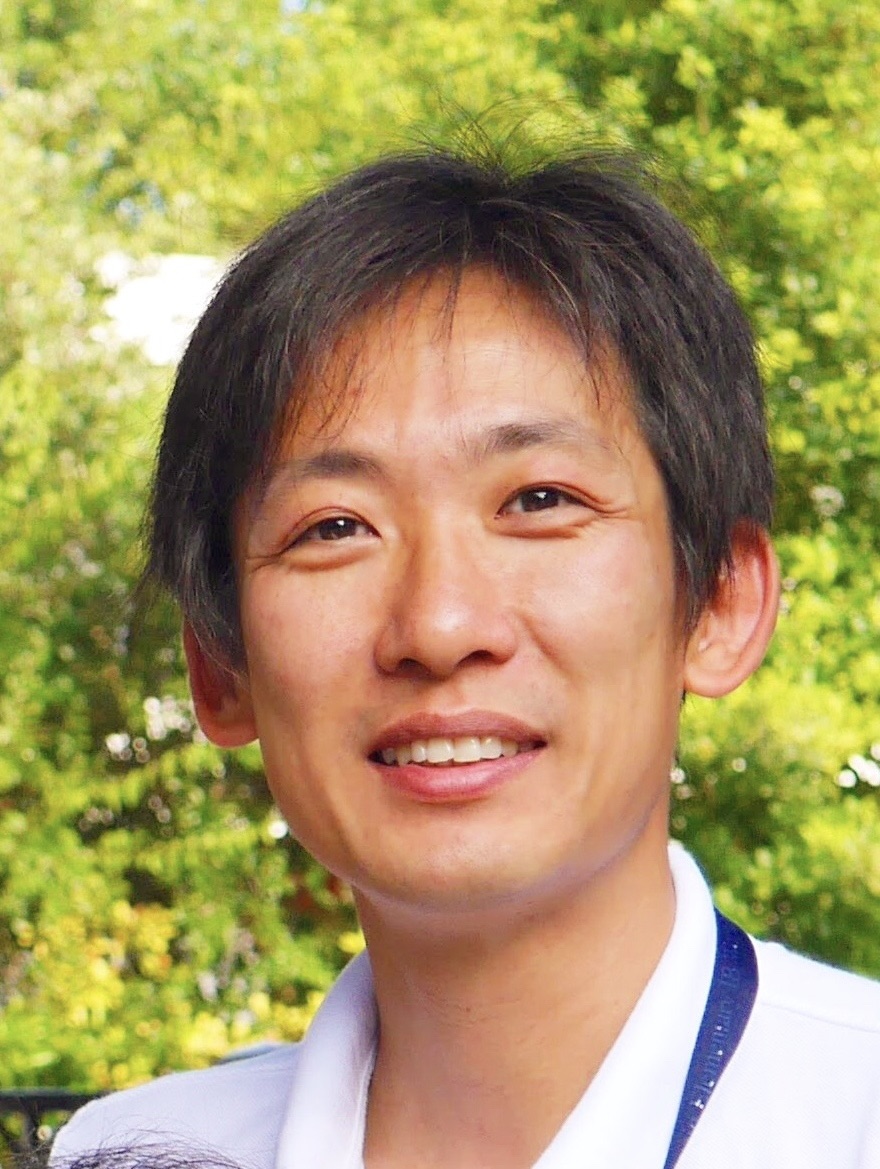

前回記事に続き、首都圏で最大規模の在宅医療チーム『悠翔会』を率いる佐々木淳氏に、「死」に対する向き合い方と、在宅医が果たすべき役割についてお話しを伺いました。

(記事内容は2019年取材日時点のものです)

「人はいつかは死ぬ」という運命は変えられない

― 上智大学名誉教授のアルフォンス・デーケン氏は、「死」を見つめることで「生」も自ずと再認識されると、死を学ぶことの大切さを説いています。「死」を前向きに捉えるとは。―

医学の進歩に伴い、病気を治せる範囲も広がっています。しかし、それにも限界があり、どれほど医療が発達しても「人はいつかは死ぬ」という運命を変えることはできません。

現代の医学は、治せる病気に対しては、非常に明快なソリューションを提供できます。

しかし、治せない病気や障がい、老衰に対しては、医療者側が提供する医療サービスと、その人たちが本当に必要とする支援との間には、かなりミスマッチが生じています。

誰も望まない延命治療もその一つです。多くの人が病院で満足や納得ができていない状態で、人生の最期を迎えているという現実があります。

「どう死ぬか」でなく「死ぬまでをどう生きるか」

医学の進歩により、患者さんの死は敗北や失敗といった負の側面で捉えられがちです。医師の立場からすると、死を正面から語ることが難しいシチュエーションがあります。

しかし、死は誰にとっても避けられない絶対的な事実です。そして、人にとって死とは人生の締めくくりともいえます。死をどのような意味で捉えるか、どう解釈するかを私たちはもっと考えていく必要があります。

死が近づくことによって、自分の命の価値や人生で大切なものなど、初めて気づくこともあると思います。人生の残り時間を変えられなくても、その時間をどう過ごすかは、本来、自分でコントロールできるはずです。

死にゆく運命を受け入れて、残りの人生をより良いものにする、自分らしい人生を生き切る。そこにエネルギーを使うことができるのです。

人生最期の時に、自分は病気で死を迎えるが良い人生だった、と思えるのか。それとも病気で死を迎えるなんて耐えられない、と思い過ごすのか。どちらも自分で選ぶことができるのです。

私たちが在宅医療で強調するのは、「どう死ぬか」ではなく、「死ぬまでをどう生きるか」ということです。

上智大学名誉教授のアルフォンス・デーケン氏は、かけがえのない自分の命を最期まで大切により良く生き抜くための準備教育として、「デス・エデュケーション(死への準備教育)」を説いている。「死」を見つめることで「生」も自ずと再認識されるという。

在宅医はその人の残された人生のナビゲーター

人生の残り時間をどう過ごすかを自分で選ぶためには、自分が今人生のどの辺りにいるのか、この先何が起こるのかを知るためのナビゲーションが絶対に必要です。それが私たちの役割です。

最近、アドバンスケアプランニングが提唱されています。しかし、自分がどうやって死を迎えるのか分からないのに、「最期をどうするか考えてください」と言われても難しいと思うのです。

アドバンスケアプランニング:将来の変化に備え、将来の医療及びケアについて、患者さんを主体に、そのご家族や近しい人、医療・ケアチームが、繰り返し話し合いを行い、患者さんの意思決定を支援するプロセスのこと

私たちは、看取りをその人の人生の「最期の下山」と考えています。

つまり、患者さんは人生という山のピークを経験し、良い景色を見て、これから少しずつ山を下っていくのです。下って行く時に、自分は今何合目にいるのか、ここから先はどんなルートがあるのかが分かっていれば、その先のルートを決めることができます。

そして、人生を納得して終えるためには、自分が歩んできた人生の最期に、ベストな選択をしたという確信が必要です。

人生の上り坂だったらやり直しはできますが、下り坂ではやり直しはできません。

初めて下る山道が分岐点に差し掛かったとき、どちらが自分にとって正しく、一番良い選択なのか誰にも分かりません。しかも一度、右側に進んだら、もう左側の道は通れないのですから、結果としてどちらの道が良かったのかは確かめることもできません。

道に迷った時に、納得して進むべき方向を選べるように、私たちの役割はガイドやナビゲーターとなることです。そして、患者さんとの対話を通じて、納得できる選択ができるよう支援することです。

死ぬという現実は変えられないからこそ、患者さんの「選択への納得」が私たちにとって最大の成果といえます。

最期にその人から、「良い道を歩かせてくれてありがとう」と言ってもらえるかどうか、ということです。

(続く)

![[がん治療の現状と課題]放射線治療の課題、秋元先生の取り組み #03](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/02/06e0d7d2282c5b5f17ff718a92ca8b70-80x80.png)

![[がん治療の現状と課題]患者の懸念、医療制度の課題 #02](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/01/f921745e9e011d0f14238fc3803310b9-80x80.png)

蓮池林太郎 医療法人社団SEC新宿駅前クリニック院長