手取りはどれくらい違う?開業医と勤務医の年収の差【診療科目別】

2021.11.16

開業医と勤務医には年収に大きな差があります。一方で同じ開業医でも診療科目ごとに年収は異なるもの。年収が全てではありませんが、各診療科目の特徴でもあります。収入を考えることはキャリア選択のために欠かせません。開業するにあたって、年収についても把握しておきましょう。

開業医と勤務医の年収比較

勤務医 平均年収:約1,491万円

開業医 平均年収:約2,763万円

開業医は勤務医に比べ、2倍近くも年収が高いことが分かります。一概に開業医の方が年収が高いとは言えませんが、傾向として開業医の方が高収入だと言えるでしょう。

平均年収が高いからといって、開業した方がキャリアアップに繋がるかといえば、そうとも言い切れません。勤務医は雇用されている立場のため、収入が安定しています。

一方で、開業医は適切なマーケティング戦略を取らなければ収入は安定しません。後継者不足による問題が大きいとは言われていますが、実際、廃業するクリニック数は年々増加しています。勤務医であれば、医療に専念出来ますが、開業医は経営面にも気を回す必要があるのです。

しかし、これは開業医の魅力でもあります。自分の裁量次第で成果が変わってくる、自分の理想を追求することが出来るなど、勤務医に比べ選択の幅が広がります。

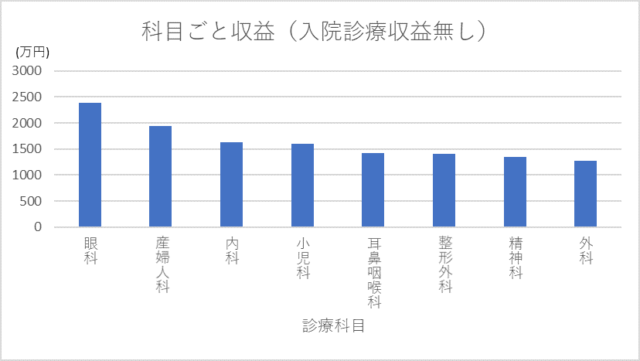

診療科目別!平均年収ランキング

開業医は平均年収が高いですが、同じ開業医であっても診療科目によって年収は大きく異なります。上のグラフ及び後述する円グラフは、中央社会保険医療協議会が令和元年に実施した第22回医療経済実態調査に基づいたデータです。各診療科目ごとの一般診療所の損益差額を示しています。最も収益の高い診療科目は眼科、さらに産婦人科、内科、小児科、耳鼻咽喉科と続きます。

1位 眼科の平均年収 2,386万円

平均年収の最も高い診療科目は眼科です。近年、スマートフォンの普及に伴い眼疾患の患者が増加しました。また、コンタクトレンズの着用には医師の診断が必要であり、現代人にとって欠かせない診療科目となっています。

2位 産婦人科の平均年収 1,944万円

第2位は産婦人科です。産婦人科は収益が最も高いのですが、医療介護費用、つまり原価も一番高くなっています。医療介護費用を抑えることが出来れば、年収アップを最も目指しやすい診療科目かもしれません。

3位 内科の平均年収 1,623万円

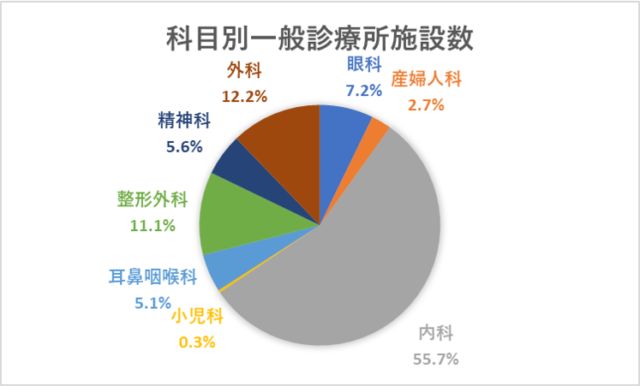

第3位は内科です。内科は一般診療所施設数において他診療科目を圧倒しています。8つの診療科目のうち50%以上が内科の一般診療所です(下の円グラフを参照)。内科は扱う範囲が広く、多くの患者さんに対応することが可能になります。「具合が悪いからとりあえず内科で診てもらおう」と考えている患者さんも多いのではないでしょうか。そのため、競合がひしめく中でも高い平均年収を叩き出しているのです。

4位 小児科の平均年収 1,600万円

小児科は他の診療科目に比べ、医療介護費用が少ない傾向にあります。そのため、収益はそこまで高くないものの年収ランキングでは第4位に入りました。

また、小児科にはクリニック数が非常に少ないという特徴もあります。上の図に載せた8つの診療科目の中ではクリニック数が最も少なく、一般診療所施設数は1%にも届きません。つまり、小児科は競合が少ないのです。

5位 耳鼻咽喉科の平均年収 1,422万円

耳鼻咽喉科は花粉症患者の増加に伴い需要が増加しました。日本アレルギー協会会長の奥田稔さんが行った疫学調査によると、現在は日本国民の15.6%が花粉症だといわれています。患者一人当たりの診察料は低めですが、患者数は多いです。専門的な知識を必要とするため競合が少ないのも、平均年収が高い要因の一つと言えるでしょう。

参考:厚生労働省 「はじめに ~花粉症の疫学と治療そしてセルフケア~」

開業医の手取り年収

実際、開業医の方々の手取り年収はどの程度なのでしょうか。北海道札幌市、東京都板橋区、山口県、鹿児島県の医師の2006年分の所得を対象に日本医師会が調査を行った結果、開業医の手取り年収は1,070万円でした。年収に比べ、手取り年収は大幅に減少しています。

なぜなら、年収の多くは税金として国に徴収されてしまうからです。そのため節税を行うことで、実質的な年収を増やすことが出来ます。

まずは、必要以上に現金で貯め込まないようにしましょう。経費で落とせるものは身近にもあります。たとえば携帯電話、書籍、雑誌、テレビ、家電、英会話、車これらも医療活動に関係するものであれば、経費で落とすことが可能です。

さらに、保険を活用した退職金の積み立ても有効な手段となります。給与に比べ、退職金に掛かる税金は少ないため、節税を行うことが可能です。

そもそもの年収(売上)自体が少ない場合は、補助金や助成金といった国や地方公共団体による経済支援策を活用するのも良いでしょう。開業医の方々が利用できるサポートには以下のようなものがあります。

※この記事は2021年11月時点の情報をもとに作成したものです。最新の情報については各公式サイトをご確認ください。

中には医療法人だと対象外になるものもあります。申請前には必ず公募要領をしっかり読み込みましょう。

補助金なども活用することで、手取り年収の増加に役立ててください。

開業して稼げるかは経営手腕次第

今回は開業医と勤務医どちらの年収が高いのか、開業医の中でもどの診療科目の年収が高いのかを見てきました。しかし、これらのデータは全データから産出された平均値であり、開業医の収入を保証するものではありません。時にはデータよりも遥かに少ない年収になることもあるかもしれません。

開業医の多くは開業後5~9年で年収が減りだすというデータもあります。開業はまだまだ先と考えている方も、今からキャリア形成について考え始めることをおすすめします。いつ開業し、いつまで経営するのか、いつ法人化するのか、いつ事業拡大を行うのか……。考えるべきことは山積みです。これらの計画があなたの年収を大きく左右します。今回ご紹介した内容はあくまで一つの目安と考え、しっかり経営計画を練ることで安定したクリニック経営を実現させましょう。