#03 【CAR-T細胞療法】 柳生先生が日常に届ける「技術」と「想い」

連載:【CAR-T細胞療法】 株式会社A-SEEDSが目指す “日常に届く” がん免疫療法

2025.09.20

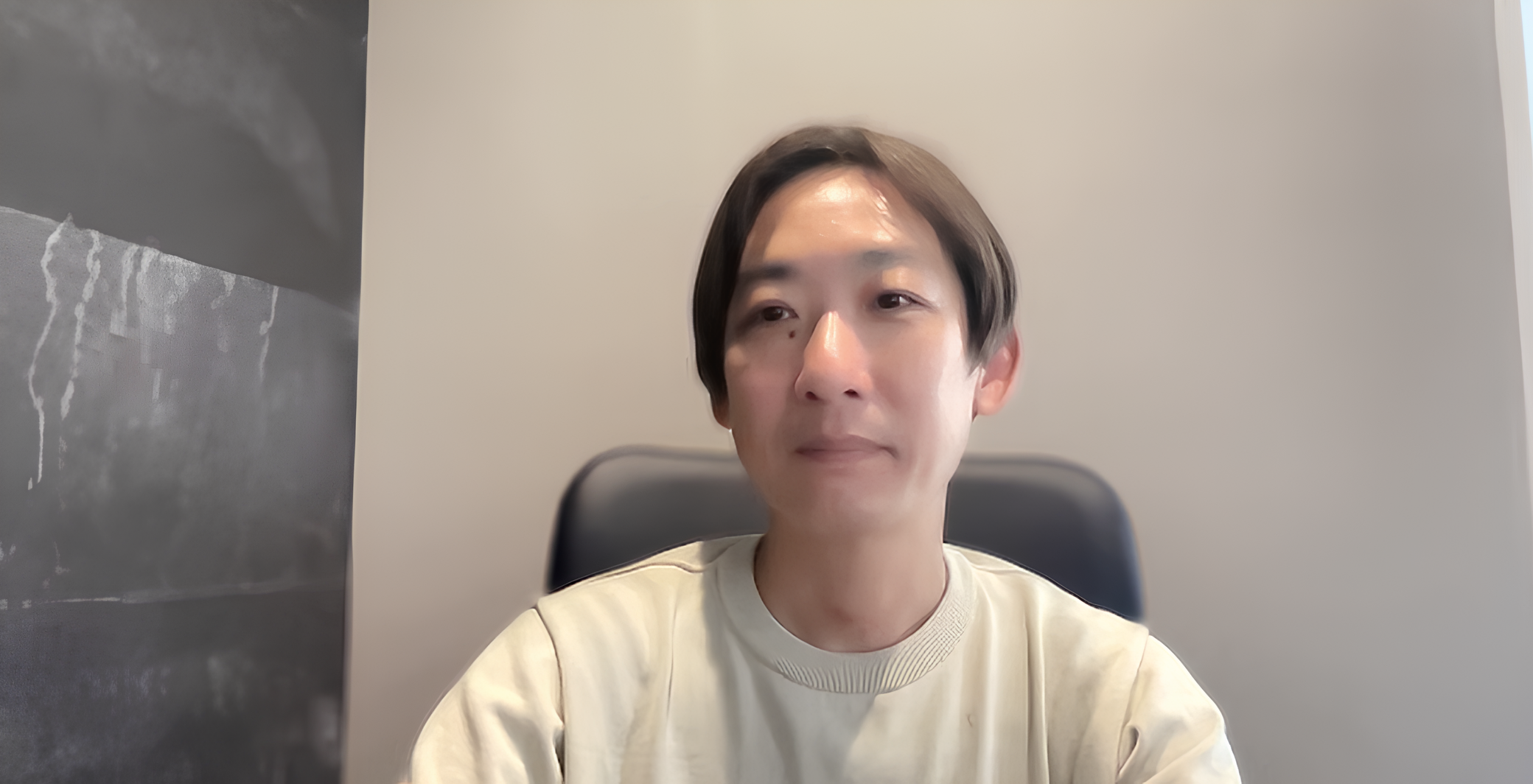

CAR-T細胞療法の研究者である柳生茂希先生が語る本連載、3記事目となる本記事は、柳生先生が株式会社A-SEEDSで開発する新規CAR-T細胞療法と、その開発に携わる先生の想いについてです。CAR-T細胞療法への思いの丈を、柳生先生が打ち明けます。

<株式会社 A-SEEDS>

ホームページ:https://www.a-seeds.co.jp

A-SEEDSのCAR-T細胞療法とその展望

ーーA-SEEDSのCAR-T細胞療法はどのような病気を対象にしていますか?

柳生:成人のユーイング肉腫(※1)を対象にしています。しかし、胃がんや卵巣がんなど固形がんに一般的に発現しているタンパク質を標的にした治療法であるため、広く固形がんに使えることが期待されています。現在行っている第Ⅰ相臨床試験(※2)では、ユーイング肉腫だけでなく、他の固形がんへの有効性や安全性も確かめています。

※1 ユーイング肉腫…骨や軟部組織にできる悪性腫瘍

※2 治験…新しい治療法の効果や安全性を確認する研究を臨床試験といい、未承認の治療を国に承認してもらうために行う臨床試験を治験といいます。治験は主に3つの段階に分かれています。第Ⅰ相臨床試験では主に安全性を確認し、第Ⅱ相臨床試験では少人数の患者で有効性を検討します。第Ⅲ相臨床試験では大規模な患者を対象に、既存の治療と比較しながら、安全性や有効性を確認します。

ーー今後、より改善していきたい課題はありますか?

柳生:まずは、「固形がんへの有効性」です。現在薬事承認されているCAR-T細胞療法では、血液がんと固形がんで薬効に大きな差があります。私たちのCAR-T細胞療法の実用化によって、固形がんに対しても大きな効果を期待できるようになればと考えています。

柳生:そして、「薬価」です。現在のCAR-T細胞療法は、1回の投与に3,000万円程かかります(※3)。なぜこれほどまでに費用がかかるのかというと、#2で説明したウイルスベクターが高額だからです。一方で、私たちが使用しているトランスポゾンは、ウイルスベクターに比べてはるかに安いので、私たちのCAR-T細胞療法が治験を通過し実用化されるようになれば、薬価の課題を解決できると考えています。

※3 日本の場合は、「高額療養費制度」により、患者自己負担額は数十万円程度に抑えられます。

CAR-T細胞療法開発の背景と想い

ーーCAR-T細胞療法の開発に至った経緯をお教えいただけますか?

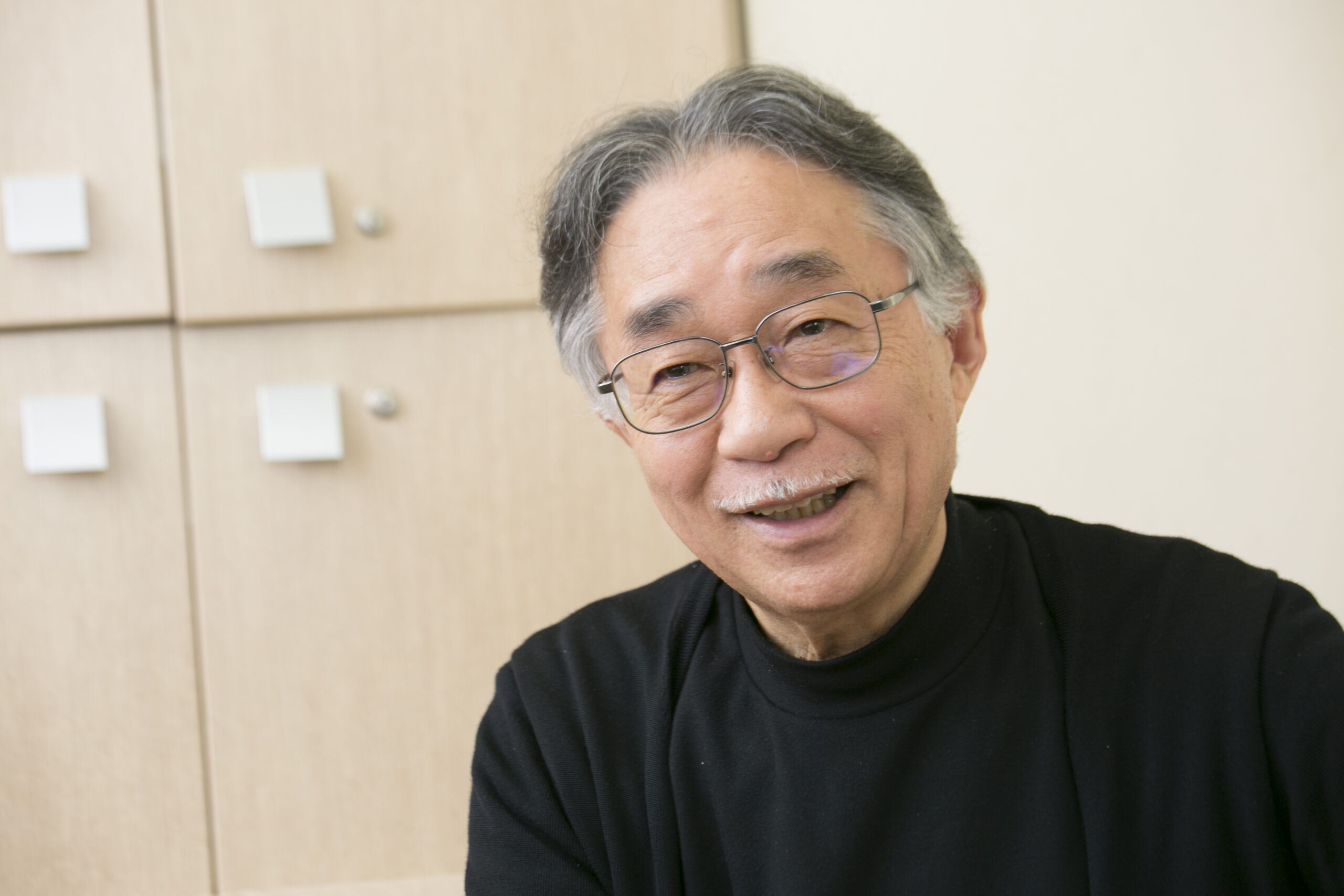

柳生:実は、トランスポゾンを用いたCAR-T細胞療法を最初に開発したのは私ではなくて、信州大学の中沢洋三先生でした。中沢先生は、アメリカのベイラー医科大学での留学中に、トランスポゾンでCAR-T細胞を作るという考えを見出し、世界で初めてトランスポゾンを使ってCAR-T細胞を作りました。実は私も中沢先生と同じベイラー医科大学に時期を遅れて留学していたのですが、私が帰国した際に、2人でCAR-T細胞療法を開発し、人々に届けることを決意しました。

ーー株式会社A-SEEDSを設立した背景についてお教えいただけますか?

柳生:当初はCAR-T細胞療法を開発していくにあたって、CAR-T細胞のプロトタイプや製造工程をきちんと定めて、研究費を取ることで開発・治験を進めていました。しかし、治験にはたくさんのお金がかかるため、研究費が途切れてしまうとそこで終了してしまいます。そこで、将来的に医薬品にするまでに開発・治験を持続していくために、企業として製造体制やビジネスモデルを考えていくことが必要だと考えるようになりました。そういったことをプロとして行っているのが製薬企業です。しかし、製薬企業とタッグを組んで開発を進められれば良かったのですが、日本の製薬企業はどこもCAR-T細胞療法を扱っていませんでした。

柳生:製薬企業にとって、未知の分野に参入することはとてもリスクが高いと言われています。また、製薬企業に協力してもらうためには、こちらで開発を進め、治療の有効性や安全性をある程度示せれば良いのですが、いち研究者がそこまでやり遂げるのはとてもハードルが高いです。これが医薬品開発の “溝” で、 “死の谷” とも呼ばれています。そこで、製薬企業も研究者も乗り越えられない “死の谷” を乗り越えるためには、自らバイオテクノロジー企業を立ち上げるしかないと考え、私はA-SEEDSを設立しました。医薬品開発の専門家を呼び、資金を集め、企業として “死の谷” を越えること、すなわち第Ⅰ相、第Ⅱ相臨床試験によって私たちのCAR-T細胞療法の有効性と安全性を示すことを目指しました。

ーー日々の研究に取り組まれる上で、大切にされている想いはありますか?

柳生:「一日も早くこの薬を世に届ける」という想いだけは一貫しています。経営者の価値観は人それぞれで、売上や規模の拡大を追い求めることも否定されるべきではありません。しかし私たちはただ、この目標のためだけに走り続けています。薬を早く世に届けるために資金が必要なら調達し、人手が必要なら仲間を募ります。常に最短距離を意識し、メンバー全員が同じ方向を見据えています。

柳生:現在、会社には20名ほどのメンバーが在籍しています。製薬企業出身者もいれば研究者もいて、バックグラウンドがまったく異なる仲間たちですが、「一日も早くこの薬を世に届ける」ということだけはブレずにやっていこうと互いに考えています。

ーーCAR-T細胞療法の将来的な可能性をどう見ていますか?

柳生:まだまだ夢のある治療法だと考えています。というのも、私は現在世に出ているCAR-T細胞療法が完成品ではないと考えていますし、私たちが現在行っているトランスポゾンによる工夫も含め、世界中では様々な工夫が試されている最中だからです。私は小児科医として、これまで自分の患者さんに「これ以上の手立てがない」というバッドニュースを伝えなくてはならない場面を何度も経験してきました。そのような場面にまた直面した時に、「CAR-T細胞療法に挑戦しませんか」と言えるような治療法になり得ると本気で考えています。今までの治療法であれば治すことのできなかった患者さんを治すことのできるポテンシャルを持った医薬品だと感じているからこそ、私が今人生を賭けて開発に取り組んでいるところです。

取材協力:柳生茂希先生

あとがき

がん治療の新たな可能性を切り拓くCAR-T細胞療法。一度はがん細胞を攻撃できなくなった免疫細胞を、再び攻撃可能な状態へと改変する――その仕組みは、まさに理にかなったアプローチだと言えるでしょう。そんなCAR-T細胞療法にも様々な課題があり、柳生先生はトランスポゾンを用いた新たなCAR-T細胞療法によって、それらの課題を解決しようとしています。

取材を通じて特に心に残ったのは、柳生先生の治療開発への熱い想いでした。いち研究者が新しい治療法を世に届けるために会社を立ち上げ、経営にまで身を投じることは、決して容易な道ではありません。それでも先生は、お金儲けではなく「一日も早く患者さんに薬を届けたい」という一心で取り組んでおられます。その誠実さと情熱に、筆者自身も深く胸を打たれました。医学研究の大先輩としてだけではなく、人間としても見習うことがたくさんあるーーそう実感させられる取材となりました。

<株式会社 A-SEEDS>

ホームページ:https://www.a-seeds.co.jp

![[がん治療の現状と課題]放射線治療の課題、秋元先生の取り組み #03](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/02/06e0d7d2282c5b5f17ff718a92ca8b70-80x80.png)

![[がん治療の現状と課題]患者の懸念、医療制度の課題 #02](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/01/f921745e9e011d0f14238fc3803310b9-80x80.png)

![[がん治療の現状と課題]日本最大のがん治療センターから #01](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2023/12/44cbbfe318163c500ed08498f8d602c8-80x80.png)