亡くなるまでの全プロセスに関わることが本来の「看取り」

連載:在宅のホスピス緩和ケアで、 安心して看取りができる地域づくりを目指す

2023.05.26

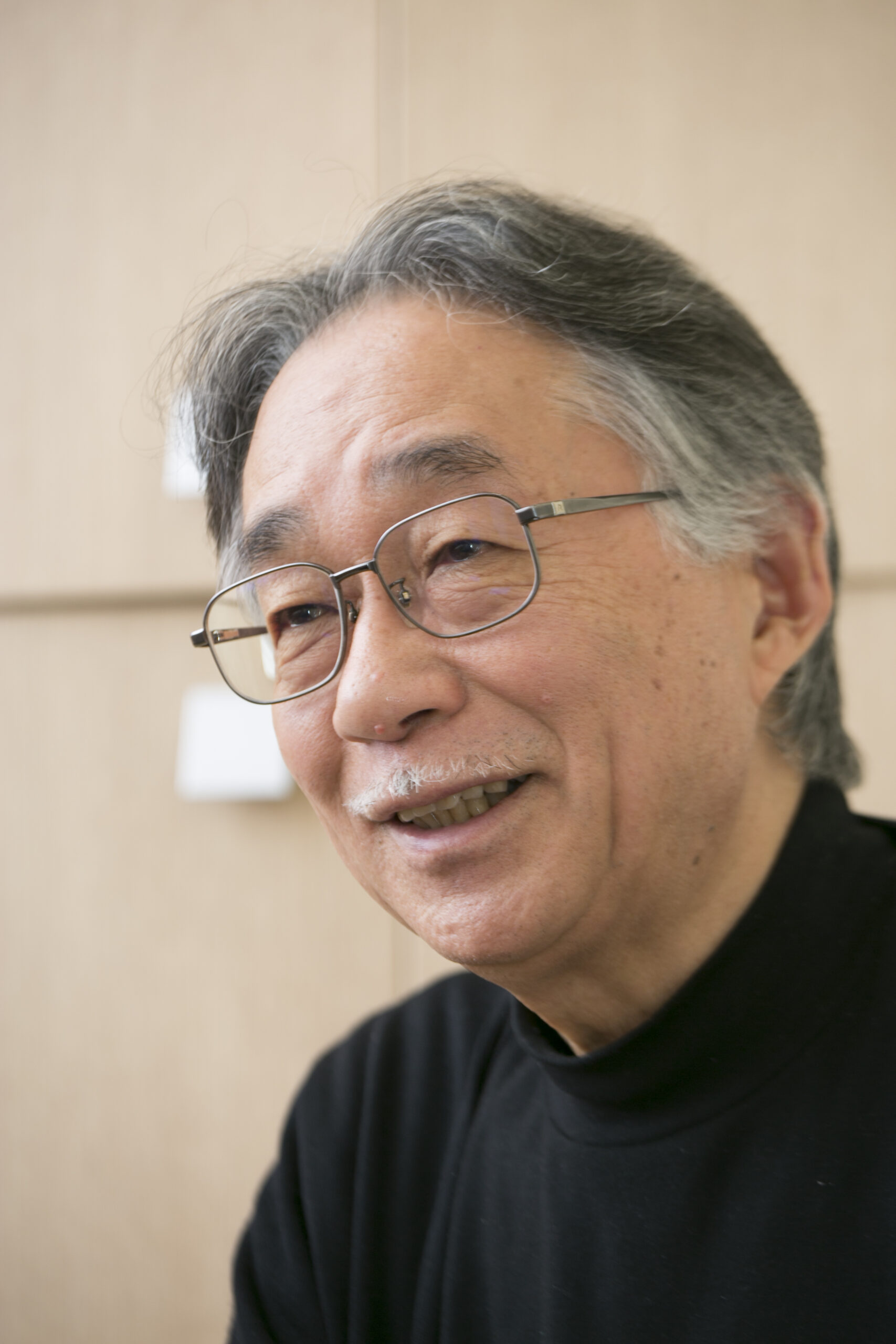

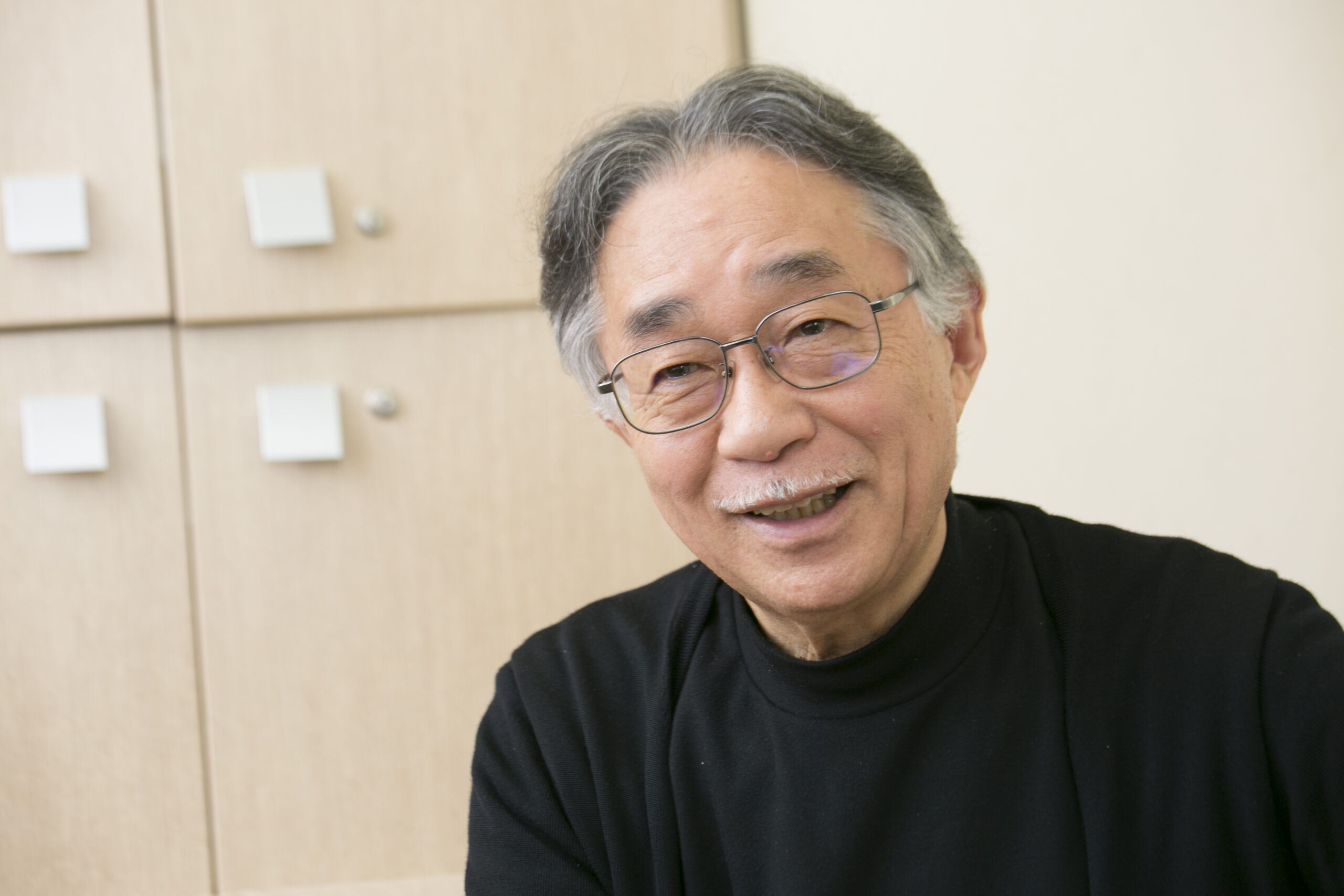

患者さんの尊厳を守る「看取り」とは——。前回記事に続き、山崎章郎氏に1980年代から当時一般的ではなかった癌告知の取り組み、病院でのターミナルケアを経て在宅ホスピスケアに取り組みはじめるまでの経緯について伺いました。

それまでタブーだった癌の告知に踏み切る

私のもうひとつの課題が、癌の告知でした。

1980年代当時は、病名を告知したら自殺してしまう、生きる意欲を失って命を縮めてしまう、と考えられていて、医療者は皆、癌の告知には反対の立場でしたから、家族も同様で、それが一般的でした。

ですから、癌の患者さんは別の病名を伝えられていて、周囲は死ぬまで騙し続けるわけです。そのうちに具合が悪くなってきて、病名に疑問を持ち始め、周囲に問い詰めても、誰も癌だとは言いません。医師も家族も、大丈夫だから頑張れと励ますわけです。

患者さんは、皆が自分に嘘をついているなと思い始め、そのうち鬱状態になって、そうして亡くなっていくのです。助からないことが分かっていても、本人の手前、治すことが前提ですから治療の内容は変えられません。どんなに衰弱していても、お構いなしに点滴は打たれます。

そのような状態で、患者さんはとても悲惨な状況で亡くなっていきます。そんな姿を見ているうちに、患者さんが自分の病名や状況を正しく知れば、はたして今受けている医療を選ぶだろうか。別な人生を選ぶのではないか、という思いを持つようになりました。

本当の病名を知らされずに、荒んでいく患者

そこで、患者さんにきちんと病名を伝えようと思い、家族に相談するのですが、今度は蘇生術の時とは真逆で、ほとんどの家族から「とんでもない。反対です。」と、病名告知を断られました。

それでも患者さんの容態はどんどん悪くなっていきます。しかも嘘をつかれているわけですから精神的にも荒廃していきます。患者さんが荒んでいく姿に、家族もさすがにこのまま死なせて良いのだろうかと思い始めるのです。

そこで改めて病名告知の打診をすると、今度は「このまま死なせるわけにはいかない。」「きちんとした現実を伝えて、最期を一緒に看取りたい。」と言う家族が出てくるのです。そのようなプロセスを経て、家族の了解の元、本人に病名告知を行うようになりました。

それでも、八日市場市民病院での7年間で、主治医として診ていた 170余名の患者さんに対して、病名をきちんと伝えられた人は20数名しかいませんでした。

癌ではないと言って治療してきたのに、「申し訳ありません、実は癌でした。」と伝えると、内心では癌を疑っていて納得する人もいましたし、嘘をつかれていたということに怒りを表す人もいました。

多くの人が最初は落ち込むのですが、ほとんどの人は最終的には受け止めてくれて、「それならば家に帰ります。」とか、「それならばこの点滴を止めてください。」と、残された人生をしっかりと生きてくれました。

周囲の医師や看護師が変わり始める

すると、それまでタブーだったはずの告知をしても、患者さん達は自殺もしないし、自ら生きようとする姿を目の当たりにして、周囲の医師や看護師が変わり始めました。

私がターミナルケアをしてくれるから、自分は癌を告知できるという同僚も出てきました。当然、末期でなければ、当たり前のように癌ですと伝えるような場面も増えてきました。

患者の尊厳を守るということ

我々医師は、告知をしないことで、患者さんが残された時間を自分らしく生きたいという道を奪ってきました。病気で体は衰弱していきますが、心が衰弱していくのはおそらく、自分が置かれている状況が分からないままに翻弄されてしまうからなのです。

重い事実であっても、患者さんには受け止める力はあって、事実を伝えた後も、医療も含めた関係者がしっかりと最期まで寄り添いサポートすれば、本人の納得のいく人生が全うできるのだということを、患者さんを通して実感しました。病気を治せればベストですが、治せなかったとしても、患者さんの尊厳を守ることはできる。

余命を宣告された患者さんにとっては、死は仮想現実ではなくリアリティのある現実です。その時に大切なこととは、最期の時まで、自分の人生を自分らしく生きることができるかということです。

たとえ死が近づいてきたとしても、最期までこんなふうに生きたいという本人の意思が尊重され、周囲がそれを支援すれば、患者さんの尊厳を守ることはできる。我々の役割もまさにそこにあるのです。

亡くなるまでの全プロセスに関わることが、本来の「看取り」

今、色々な場面で「看取り」が話題になっていますが、本来「看取り」とは、死の瞬間に立ち会い、死亡確認を行い、死亡宣告を行うということではなく、患者さんのある時点から亡くなるまでの全プロセスに参加する、その全経過が「看取り」と考えるべきだと思います。

その人たちが、いよいよ残された時間も制限されてきて、尚且つその制限された期間を過ごすためには医師とか看護師とか多様な職種の人が参加しないと、生活が成り立たないとしたら、その人の人生に我々が参加した時点から亡くなるまでの期間を、しっかりと寄り添う。

最期までお付き合いしますよ。というその全経過を、本来の「看取り」と考えるべきです。

施設ホスピスを経て、在宅緩和ケアに進む

病院でターミナルケアに取り組んでいた時に感じたのは、療養環境としての病院は適切な所でないということでした。

そこで、患者さんの最期の時間を過ごすための、プライバシーが守られ家族と交流できる療養環境を整備したいと思って取り組んだのが施設ホスピスでした。

当時は、病院から治療が限界と言われて在宅療養に移った患者さんが、在宅でも限界になって施設ホスピスに入院してきました。

施設ホスピスでは、それなりの成果もあげることができたと思っていましたが、患者さん達の中には、ホスピスも良かったけれども本当は家にいたかった、と言う人達が何人もいたのです。そうであれば、この人たちの願いにどうやって答えてあげれば良いのかと考えました。

加えて、日本の医療保険制度では、ホスピスは緩和ケア病棟と位置づけられていて、そこで療養できるのは、癌とエイズの末期の患者さんに限られていました。

しかしホスピスケアとは普遍的なケアであって、対象となる患者さんは癌の末期だけではありません。その限界を打ち破るとすれば、我々ホスピスチームが地域に出向けば良い、という発想に至って、在宅でのホスピスケアに取り組むこととなりました。

続く

森口敦 ドクタージャーナル東大生チーム・コーチ兼メンター