[がん治療の現状と課題]患者の懸念、医療制度の課題 #02

連載:[がん治療の現状と課題]日本最大のがん治療センターから

2025.01.13

放射線治療の先駆者である秋元先生にお話を伺う本連載、2記事目となる本記事では放射線治療の特徴や種類、日本における課題についてお話いただきました。

――患者さんからよく質問されることは何ですか?

まずは治るかどうかということです。これについては、私からは平均値しかご説明できないのが難しいところです。がんは平均して60%治るとお伝えした時、その患者さんが半分以上の確率で治るのかはわからないということです。80%治りますと説明した時、80%も治るんだ、と受け取る人と、20%も治らないんだと受け取る人がいますよね。患者さんを見ていると、後者の方が少し多いかもしれないです。

あとは、若い方の発病が増えてきているので、働いている世代の方々もいらっしゃいます。すると、仕事を休まざるを得ないのか、経済的に自分や家族がどうなるのかといった不安も伺います。

――侵襲性が低い(痛みが少なく、体内の環境を元のままに保てる)放射線治療は、生活との両立の面で優位性を持つといえるのでしょうか。

そういった理由で選択される方もいらっしゃいます。例えば食道がんは、治癒率では手術が一番高いです。放射線治療ですと治癒率で10%弱程度下回ってしまいます。しかし手術に伴う大きなデメリットとして、食道を取り除いてしまうという点があります。近年の内視鏡技術やロボットの発達によって開ける傷口は小さく抑えられますが、食道がなくて口に入れたものがすぐに胃に落ちて、そのまま流れてしまうので、食事がこれまで通りには楽しめなくなるんです。すると、治癒率が10%下がっても食事を今まで通りに摂りたいという理由から放射線治療を選ばれる方がいらっしゃいます。

ただし、外科手術も最近は低侵襲になってきていることもお伝えしておきます。内視鏡治療やダ・ヴィンチのようなロボットによる治療が発展してきたためです。ロボットを使えば、小さい傷をつけるだけで、そこからカメラや治療器具を入れて治療することができます。我々国立がん研究センターでも、外科手術にロボットを導入して低侵襲に進めていくという方針を取っています。したがって一般には、低侵襲性という観点では外科手術も放射線治療と並び立つようになってきた印象です。

治療選択における価値基準として、何を重視して何を譲歩するかというラインは、予想以上に人によって異なるというのが私の実感です。自分でもがんになった時に何を大切にしてどの治療を選択するかは、罹患するまで全然答えが出ないです。その意味でもやっぱり、優位性や懸念について私の考えを患者さんに押し付けるというのがいいことではないということを感じます。

――その他、費用や治療期間など治療方法による特徴はありますか?

費用面では、放射線治療として主に行われているX線治療はほとんど保険適用ですから、メリットデメリットはあまり大きくないかと思います。

費用と治療期間については歴史的ないきさつがあって、昔は放射線を照射した回数ごとに支払う必要があったんです。すると、治療回数を減らして患者さんの負担や社会的な影響を小さくするために1回の照射量を増やそうという発想になります。昔の技術では、そんなことをすると副作用が大きくなってしまっていましたが、技術の進歩によって正確に集中的な照射が可能になってくると、1回に多くの線量を照射できるようになってきました。ここで、より高精度に複雑な治療をして治療回数を減らすと病院の収益が減るのはおかしいのではないかという議論があがり、今は病院の収益が一定になるように調整されています。こうして治療期間を短くしようという取り組みは日本だけではなくて欧米でも進められています。

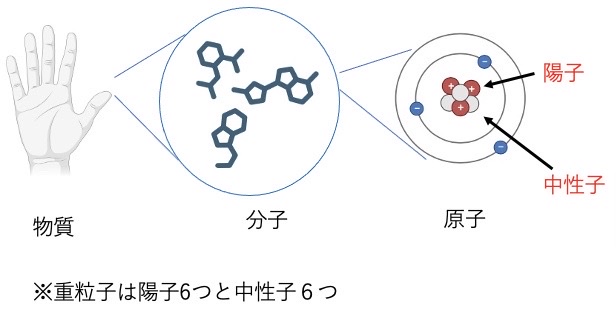

――放射線治療にはX線治療の他にも、重粒子線や陽子線といった治療がありますが、違いを教えていただけますか?

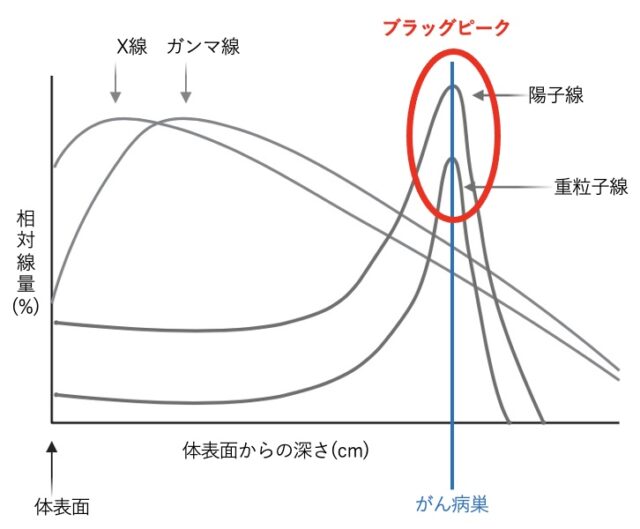

X線の特徴は突き抜けることです。レントゲンやCTもX線を使っていて、体を通り抜けてくれるおかげで画像を得られるわけです。したがって、治療として患部にX線を照射するとその手前や奥にも広く当たってしまいます。これがX線を使う限りの一つの限界なんです。

一方粒子線の特徴は、ブラックピークを持つことです。つまり、粒子線は体内を一定距離進んだのちに急激に停止して、その場所付近で一気にエネルギーを発散するという性質があるんです。

特に若い患者さんの場合、正常組織への被ばく量に強い影響を受けやすいという特徴があります。よって若い患者さんほど、粒子線に大きなメリットがあると言えます。

さらに、がんのすぐそばに大切な臓器がある場合は、年齢と関係なく粒子線の方が良いということになります。

――粒子線治療も将来的に保険適用となる道筋が立っているのでしょうか?

難しいのは、日本の保険適用範囲が疾患ごとに定められている点です。このような定め方をしているのは実は日本だけなんですよ。オランダなど欧米ではモデルベースアプローチという考え方が広まってきています。

X線が良いか粒子線が良いかというのは、完全にケースバイケースです。そこで、コンピューターで計算させて評価して、その結果を比較したとき、粒子線の方が優れているなら粒子線に保険を適用するというのがモデルベースアプローチです。非常に妥当な考え方ですよね。単にブラッグピークだから粒子線が良いという説明が先行しているところが日本にはありますが、それだけでは特定の患者さんという個別のケースでどの治療法が良いのかという発想で選択できていません。

従って、現状保険適用になっているのは小児がんや頭頸部がんのように、明らかに粒子線のメリットが大きい疾患に限られています。今残されているがんは非常にケースバイケースのものが多いので、厚生労働省としても保険適用にするという判断が難しいんです。先進医療という名前を見て、いかにも優れているものだというイメージを持って受けたいと行ってくる患者さんもいます。そうした患者さんに対して、科学的に妥当な選択と考えられる場合に限定して保険適用とすることは非常に合理的だと思います。

――放射線治療の提供施設は増えていくのでしょうか。大きい設備投資の回収は困難ですか?

施設数は多ければ良いというわけではありませんから、今後は適正配置を目指していくことになると思います。日本は病院どころかクリニックにもMRIやCTがあって、環境は整っています。むしろ過剰に施設があることで患者さんが集まらないという施設もあるようです。

施設としては、国民皆保険のおかげで全国どこから患者さんを集めても保険適用を活用する形で収益につながるので、いろいろな治療設備を置きたいと考えるんです。したがって設備過剰になりやすい傾向があります。

たとえばイギリスの保険システムでは、どこでも保険診療を受けられるわけではなくて、まずはプライベートクリニックに行く必要があるんです。そこで大学病院に行く必要があると判断されれば診察を受けられます。もちろん患者さんが望む施設で治療を受けられるのは素晴らしいと思いますが、その一側面として、施設過剰が生じたという背景があります。

設備投資の回収については、直線加速器が六〜七億円程度です。導入にかかる設備投資は、5年くらいで回収できます。実感として、放射線治療は病院にとって最大の収益といえます。抗がん剤の治療には材料費がかり、多くは病院の収益ではなく製薬メーカーの収益となります。複雑な抗がん剤の投与をしない病院が多いのはそうした背景もあります。

一方放射線治療は、最初に機械を購入してしまえば、その後はそれを使うだけです。当センターで月々の収益が計上されるときに、収益が多い月は放射線治療が多いとき、収益が少ない月は放射線治療が少ないときであるという傾向があるんです。

<国立がん研究センター 東病院>

ホームページ:https://www.ncc.go.jp/jp/ncce/index.html

所在地:〒277-8577 千葉県柏市柏の葉6-5-1

TEL:04-7133-1111(代表)

![[がん治療の現状と課題]放射線治療の課題、秋元先生の取り組み #03](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/02/06e0d7d2282c5b5f17ff718a92ca8b70-640x320.png)

![[がん治療の現状と課題]日本最大のがん治療センターから #01](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2023/12/44cbbfe318163c500ed08498f8d602c8-640x320.png)

![[がん治療の現状と課題]患者の懸念、医療制度の課題 #02](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/01/f921745e9e011d0f14238fc3803310b9-640x320.png)

![[がん治療の現状と課題]放射線治療の課題、秋元先生の取り組み #03](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/02/06e0d7d2282c5b5f17ff718a92ca8b70-80x80.png)

![[がん治療の現状と課題]患者の懸念、医療制度の課題 #02](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/01/f921745e9e011d0f14238fc3803310b9-80x80.png)

森口敦 ドクタージャーナル東大生チーム・コーチ兼メンター